Fue el quinto de la tarde (no hay quinto malo) de una corrida que pasaría a la historia. El caso es que hasta el 1 de junio de 1982 la Feria de San Isidro de aquel año no iba nada bien. Mucha grisura en los tendidos y en el ruedo. En realidad, era la Fiesta la que no iba nada bien por aquellas calendas.

Ya desde la década anterior, atravesaba el toreo una de esas rachas malas y apáticas que suelen venir tras las épocas prodigiosas; y prodigiosa había sido la época de los años sesenta, con el tirón de El Cordobés, la enjundia de Puerta, Camino y El Viti, y el arte de Curro Romero, entre otros, muchos otros, buenos toreros.

Los setenta fueron años convulsos y apasionados. Años de mucha crítica, no sólo en lo social y en lo político, sino en todos los órdenes de la vida. Se pedía, se exigía el cambio en todo y, por supuesto, también en los toros. Se renegaba del sistema que, en lo taurino, representaban las figuras del toreo —tan denostadas entonces como ahora— y los ganaderos de postín —tan criticados entonces como ahora—. Objetivos a batir, puesto que contra los grandes empresarios casi nunca nadie se rebela.

Aquella tarde, empero, lo cambió todo. Una plaza, la de Madrid, llena con un cartel que, con otros toros, no hubiera convocado más de medio aforo. Pero Victorino, símbolo de ese cambio, venía empujando desde tiempo atrás. Su baza principal era incontestable: un toro que, bravo o manso, noble o de sentido, fuerte o débil, siempre derrochaba movilidad, casta y sensación de peligro. Buenos mimbres con los que construir otro espectáculo diferente al que por entonces era el habitual.

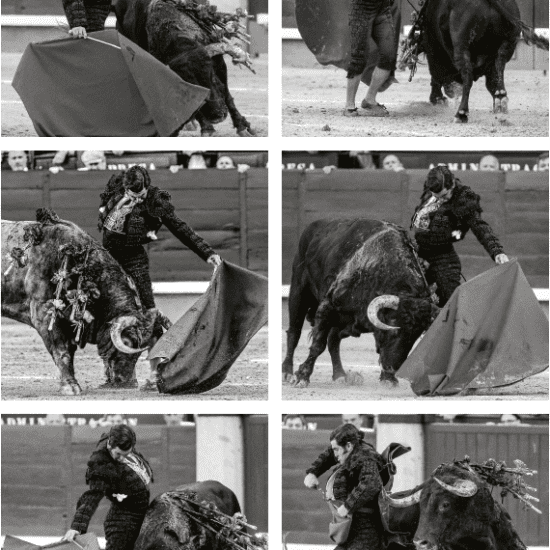

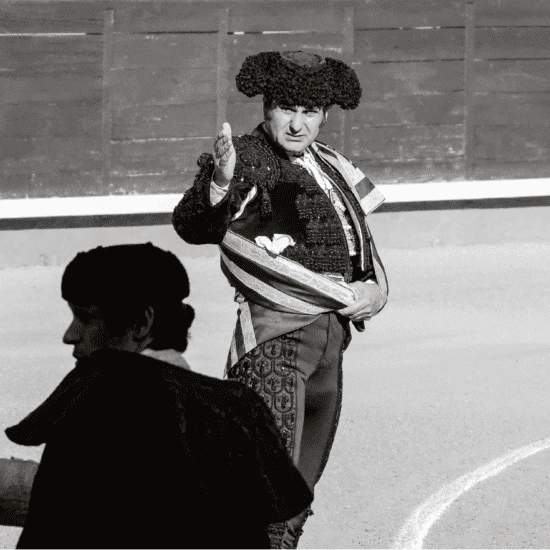

La tarde fue redonda. Uno tras otro saltaron al ruedo Pobretón, Playero, Mosquetero, Director, Gastoso y Carcelero. El primero fue el más noble, el mejor toro de la tarde, aunque la vuelta al ruedo se la acabaron dando al quinto, cuando la corrida iba ya embalada. Ruiz Miguel derrochó casta y pundonor en su lote y, aunque el palco le negó la segunda oreja de su primero (¡que difícil es torear por delante!), cortó una en cada toro. Luis Francisco Esplá se reivindicó en el quinto (el detalle del corbatín fue de clamor) toreando mucho y bien a un toro de vuelta al ruedo al que desorejó por partida doble. En sus dos toros, José Luis Palomar fue el que hizo el mejor y más puro toreo en aquella histórica tarde. Muy serio y muy firme con la muleta. Al final, los tres diestros, junto con el ganadero y el mayoral, salieron a hombros por la Puerta Grande de las Ventas.

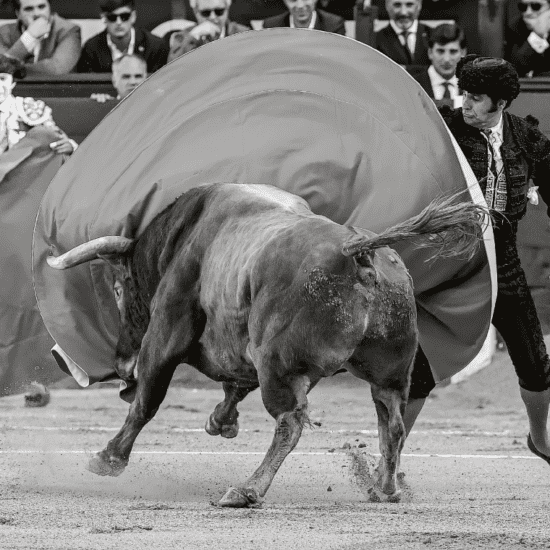

Visto en la plaza, lo del quinto (Esplá con Gastoso) fue lo más emocionante porque ensalzaba un modo de embestir y un modo de torear que no eran los habituales. Si el toreo de entonces (y el de ahora) giraba en torno a la faena de muleta, Esplá proponía la vuelta a un espectáculo total donde todos los tercios tenían su sitio y su interés. Poco importaba que su toreo en redondo no estuviera a la altura de su inmejorable concepto de la lidia. Desde que salía el toro hasta el arrastre, el alicantino tenía argumentos suficientes —sus banderillas, la brega con el capote, los quites, su garbosa chulería, etcétera— para mantener constante y fija la atención de los espectadores. El detalle se sublimaba. Lo formal ganaba la partida y la lidia toda cobraba, en todos los tercios y en todas las suertes, no solo en las fundamentales, una renovada importancia. Esplá recreaba páginas antiguas de La lidia, lo que se veía acentuado por las hechuras y los pelajes de los encastes con los que habitualmente debía apechugar.

Por el otro lado (el del ganadero), Victorino Martín fue la gran figura de la época (con permiso del maestro Chenel). El de Galapagar venía apostando por un modo de embestir diferente, que ya no se estilaba. Hoy todos los toros tienen carbón —incluso en las ganaderías punteras—, pero entonces era otra historia. Un encaste recuperado, el de Albaserrada, con un toro que permitía a la suerte de varas recobrar el interés perdido. El mismo interés que presenta todo lo que se le haga a un toro de casta.

El toro de Victorino tenía y tiene, como hoy se dice, muchas teclas que tocar. Hay que llevarle en línea y no redondear de entrada el muletazo. Embiste despacio y al paso, al contrario que el toro de Parladé, que embiste galopando. Cuando gatea un victorino su embestida se torna sublime. Ninguno gateó aquella tarde de 1982 —ni siquiera el quinto—, pero dio igual. Lo importante aquel día no fueron las embestidas de los toros ni la lidia de los toreros, con tener todo ello su importancia, sino el conjunto y lo que simbolizaba en aquel momento.

Por eso en la plaza la sensación que se tenía era la de estar presenciando no sólo una gran tarde, sino algo mucho más importante. «La corrida del siglo» la llamaron, y tres veces, tres, la retransmitieron por televisión (una de ellas a petición de los jugadores de la selección española de fútbol, que andaban concentrados en el Saler cara al Mundial. Petición directa a la ministra de Cultura, algo que hoy día sería impensable).

Fue una gran tarde, la tarde que iba a cambiar, que de hecho cambió, el rumbo de la Fiesta.

José Morente es arquitecto y autor del blog taurino La razón incorpórea

QUINTO AÑO. NÚMERO DOCE. INVIERNO. ENERO – ABRIL. 2021