Entre lo que se llamaba primavera y el amanecer de un verano incruento, mi padre y su hermano Santiago Hernández Ornelas le cumplieron un entrañable último deseo a su padre, Pedro Félix. Mi abuelo llevaba meses guardando cama en Guanajuato y, medio en broma, medio en serio, sus diez hijos y decenas de nietos le preguntaron su mayor pendiente con la promesa de cumplírselo. Don Pedro dijo que quería darle una última vuelta a España y el agua de azar se conjugó como milagro irrepetible: mi padre voló de Washington D. C., mi tío Santiago huyó de un congreso internacional de medicina en Nueva Dehli y ambos aterrizaron en Barajas al cumplirse poco menos de una hora desde que don Pedro llegó con su maletita de antaño para esperarlos al filo de la Puerta Grande de Barajas, que parece siempre llevarnos en hombros a Madrid y la España entera.

Se lee en una novela que quien llega a Madrid, vuelve; quién sabe de dónde, pero vuelve. Don Pedro y sus hijos recorrieron todos sus pretéritos memorizados en cada calle de la Villa y Corte y luego emprendieron en un coche alquilado el viaje minucioso de toda la piel del toro de la península ibérica como si fueran una cuadrilla de lujo siguiéndole la huella a un torero de postín. Y fue en un ruedo de cuyo nombre no puedo acordarme donde finalmente consiguieron tres barreras de primera fila, atrás de los capotes que cuelgan como guirnaldas al filo del burladero de matadores.

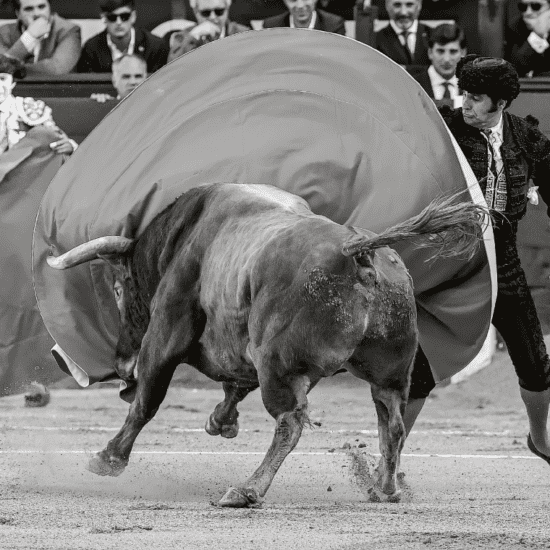

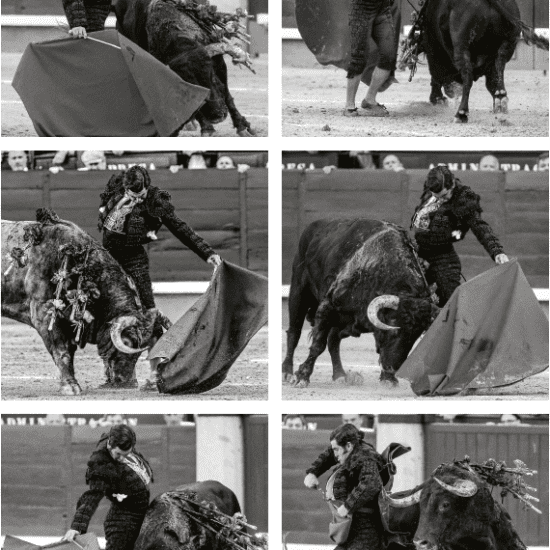

Desde el paseíllo, los tres mexicanos, aficionados de cepa y solera transgeneracional, quedaron hipnotizados por la hierática movilidad de una estatua impecable cuya elegancia parecía brillar como un mármol vestido de luces bajo un sol de justicia. Por sus iniciales de nombre y apellido, los carteles y aficionados reverenciaban a «Su Majestad» en el ruedo. Esa manera de torear con la capa como quien dicta con honda voz una partitura clásica, y el milagro imperial de cuajar tandas por la derecha o al natural como si se materializara en los medios un ciprés con alas enroscándose a un toro bravo sin inmutarse, deteniendo el tiempo y el vuelo de ciertas aves entre nubes bajas, como si fuera normal y sencillo el imposible sortilegio de rematar al universo entero con un pase de pecho que realmente cruza el brazo izquierdo sobre la chaquetilla inmaculada despidiendo en la hombrera contraria la encornadura de la luna. Los cuernos de la muerte misma.

Entre el asombro y la euforia, a los tres mexicanos en barrera les electrificaba el ánimo y la voluntad el aplastante silencio, la total quietud y la serena seriedad de Su Majestad al filo del peor peligro, al tiempo que los pasos cortos de sus zapatillas regaban por la arena un aroma de grandeza inolvidable. Un poco en broma y otro poco de veras, mi abuelo Pedro Félix y mi tío Chago retaron a mi padre con la apuesta —cena de por medio— de que no sería capaz de arrancarle una sonrisa al tótem nacido en Vitigudino.

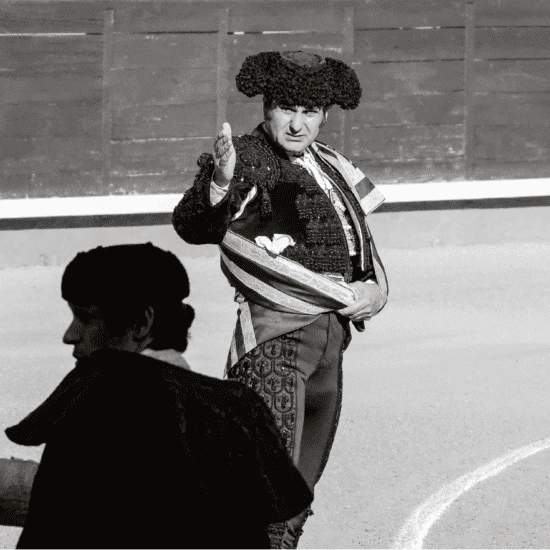

Párrafo aparte merece la mención de que mi padre vino al mundo para hacer el Bien con mayúscula, pero sobre todo para hacer sonreír al mundo. Como imitador de voces en la radio mexicana, torero bufo a lo Cantinflas en no menos de cien festivales y luego, encorbatado y dizque serio, como diplomático en la Embajada de México ante los Estados Unidos de Norteamérica. Y así, con todo ese bagaje en adrenalina, alzó la voz en el momento en que Santiago Martín el Viti daba la vuelta al ruedo con dos inmensas orejas de toro bravo en las manos y le gritó directamente al semblante: «¡Así me gusta… Serio!».

La estatua vestida de seda y oro no tuvo mejor reacción que una ancha sonrisa, mitigando como pudo la carcajada. Y la apuesta se cumplió esa misma noche en una cena en el hotel donde por azar se hospedada también El Viti, quien como caballero andante ya coronado tuvo a bien acompañarlos a la mesa. Desconozco si Su Majestad recuerda la anécdota, pero en mi familia atesoramos —así pasen los siglos— que hubo una tarde de toros en que mi abuelo Pedro Félix remataba su última vuelta al ruedo de la España entera, a hombros de dos de sus hijos y con el impagable privilegio de cenar al lado de un rey.

Jorge F. Hernández