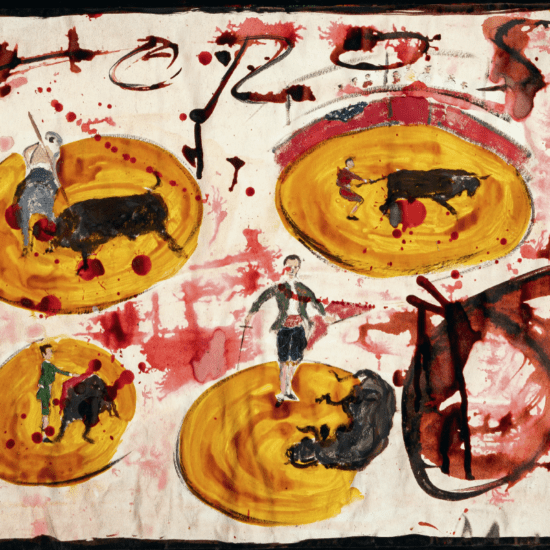

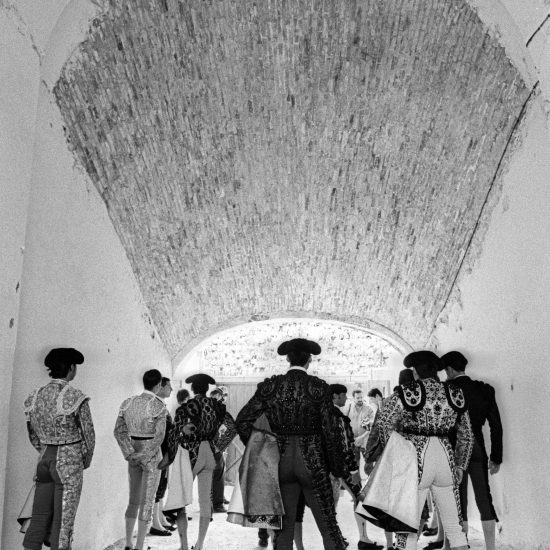

Ilusionante y sugestiva resulta la lectura de un artículo de Benjamín G. Rosado publicado en El Mundo el 1 de agosto de 2018 sobre el debut de Plácido Domingo como director en el Festival de Bayreuth. En el templo sagrado de Wagner, representa un desafío aún mayor en el mundo de la ópera la forma en que el célebre tenor se atreve a proponer su visión “más lírica e italiana” de La valquiria. Dice Domingo: “En vez de a las cinco de la tarde, la cita aquí fue a las cuatro. A mis 77 años me planté frente a mí un Miura de 600 kilos, a razón de 200 por acto”. Esta referencia al toro de Miura llama poderosamente la atención, más todavía si tenemos en cuenta que el año anterior el bailaor Israel Galván utilizó la misma referencia en una entrevista publicada en el periódico La Terrasse (25-06-2017). A punto de presentar su último espectáculo Fiesta en el lugar más emblemático del Festival de Aviñón (la Cour d’Honneur du Palais des Papes), decía Israel: “¡Es un lugar perfecto para tal desafío! Si me enfrentara a un toro Miura con una gran capa, sería un engaño: quiero enfrentarme a un Miura con un pañuelo de bolsillo. Si bailara solo en Aviñón, sería como sacudir la gran capa, pero como me llamaron para irme, ¡quiero jugar con el teatro!”.

Un Miura de 600 kilos; torear un Miura con un pañuelo… ¿Qué les pasa por la cabeza a estos dos grandísimos artistas, cada uno considerado un maestro en su arte? Torear un Miura simboliza el peligro extremo, la toma de riesgos voluntaria y más elevada que un gran profesional decide afrontar. Por supuesto, los toros de Miura —“Toros de la Muerte”— llevan implícita la noción de “muerte” en su sentido propio. Conocidos por los aficionados son Jocinero, Perdigón o Islero, que tiñeron sus astas de sangre y vida. Sin embargo, en la música y el baile, ¿dónde está la muerte? En el mismo lugar donde ella merodea en las plazas de toros: en el público. Citamos a Luis Miguel Dominguín: “No es el toro que mata al torero, es el público. El público es la muerte”. Es verdad que en ambos casos, Bayreuth y Aviñón, los espectáculos estuvieron marcados por la polémica, lo que nos recuerda el eterno debate entre lo viejo y lo moderno.

No son toreros estos artistas; no obstante, cuando se trata de comunicar la angustia, el temor o la satisfacción, relacionados con los retos más altos, ¡la referencia es el Miura! Son numerosos los profesionales de ámbitos muy distintos que usan el vocabulario taurino en su entorno laboral cotidiano. ¿Significa esto que la cultura taurina se ha disuelto en la sociedad? En nuestra opinión, la enseñanza que podemos extraer en relación al Miura testifica que la corrida de toros es una parte intrínseca de nosotros, por la cultura popular, sí, pero va más allá. No se refirieron los maestros Domingo y Galván al fútbol, por ejemplo, pudiendo elegir entre el Real Madrid o el Betis. ¡Todos tenemos un Miura en el cerebro!

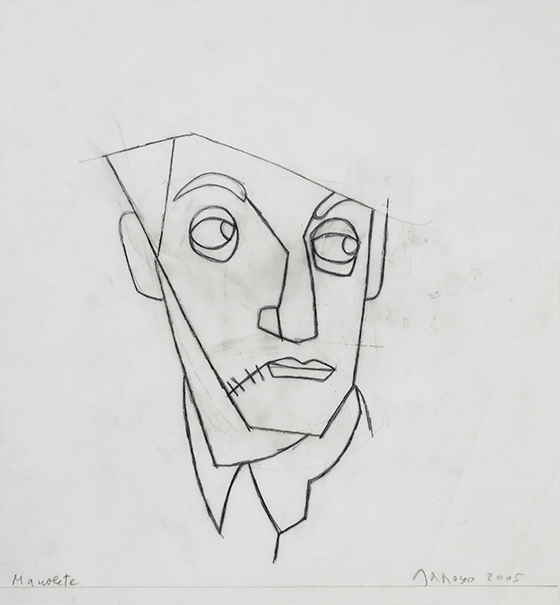

Nuestro cerebro posee circuitos y zonas que, desde que el ser humano apareció sobre la Tierra, se han mantenido hasta hoy. Uno de estos circuitos es el sistema límbico, que es el responsable de las emociones. El miedo estaría regulado por la amígdala, que se activa ante amenazas y favorece conductas de defensa. Estas áreas cerebrales las compartimos con otros mamíferos. Sin embargo, somos algo más: las experiencias, lo social y lo cultural también van modificando la actividad neuronal, y estas áreas se conectan con la corteza cerebral, donde están las funciones psíquicas más “humanas” del ser humano. El hombre actual, salvo en la Fiesta, no se enfrenta al animal salvaje, de modo que el miedo más atroz e instintivo hacia el animal salvaje se personifica en el toro, al trascender éste a través de la cultura. El toro bravo tiene un estandarte, una figura paradigmática, el Miura, que habita entre las conexiones neuronales y la cultura, convirtiéndose así en símbolo de un miedo básico y consustancial al hombre. Algo de todo esto intuyó Jean-Pierre Changeux cuando hablaba del habitusde Pierre Bourdieu —“Las bases neurales del habitus”—, donde la experiencia influye en la constitución biológica de nuestro pensamiento que, in fine, construye el habitus, es decir, cómo se incluye lo social en nuestros cuerpos.

Así, la proliferación azarosa de las conexiones sinápticas (comunicación de las neuronas) se vuelven estables por la repetición de relaciones significativas con el entorno, esto es, el habitus de Bourdieu. Lo que el Miura representa en lo más profundo de la cultura, acabó por convertirse en una representación psicológica común y básica del miedo. Metafóricamente, si se pudiera hacer una radiografía del cerebro, el miedo tendría la forma de un toro de Miura. La responsabilidad de los profesionales del mundillo es, por tanto, inmensa: no pueden sacrificar el patrimonio humano con ciertas prácticas inaceptables que ya han sido denunciadas con vehemencia y justicia por Antonio Lorca en sus artículos de El País. Nos limitaremos a citar el título de uno de ellos que resulta sumamente explícito: “Papanatismo, secretismo, despotismo y mafia en la tauromaquia moderna. La fiesta de los toros adolece de tradicionalismo y está necesitada de giros en el guión”.

La amenaza lanzada a la Fiesta es totalmente ajena a los veganos o presuntos “anti” que representan el cero por ciento de la población, pero que son el señuelo que alzan los más conservadores del mundillo taurino para no cambiar nada o, peor aún, para perseguir objetivos políticos inconfesables. El primero en caer sería el toro que representa la quintaesencia de cómo debe ser el astado en la Fiesta, que resulta ser la metáfora viva de los lances que se nos presentan en la vida y a los que, voluntariamente, nos enfrentamos. El toro de Miura lo tenemos nosotros por dentro, vivimos con él, nos ayuda a superarnos y a crecer. ¡No permitiremos a los profesionales del toro matar a nuestro Miura! Nos dejaría sin el animal que está en nuestro cerebro y que encarna lo biológico, lo psicológico y lo social del reto humano. Sin él, se nos dificulta la posibilidad de representar el miedo y superarlo.

Philippe Courtet y Lucas Giner son psiquiatras.

TERCER AÑO. NÚMERO SEIS. AMÉRICAS. ENERO-ABRIL. 2019