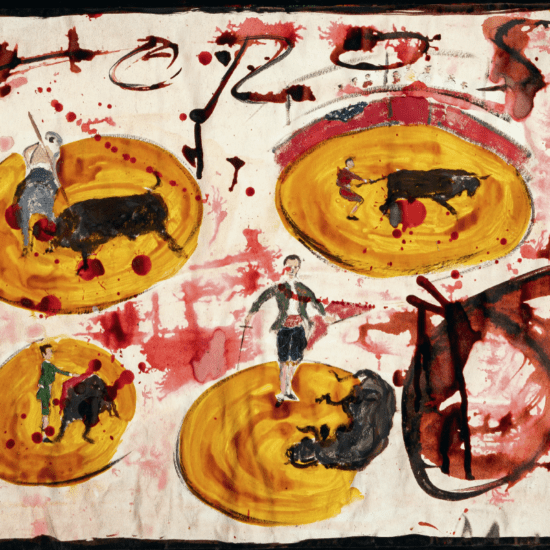

En el verano de 1953, durante su primer viaje a España, Jean Cocteau fue invitado por unos amigos a cenar en Puerta de Hierro. Allí, entre curiosos, advenedizos, esnobs castizos y demás aduladores, el poeta francés se lanzó sobre el tema tópico por excelencia que cualquier visitante a nuestro país tiene que tocar en algún momento: los toros. “La Fiesta —aseguraba Cocteau— tiene la misma vitalidad que la poesía”. Esta equivalencia, que para algunos puede resultar ciertamente extraña, incluso extravagante, tiene su justificación en que ambas artes —toros y poesía— son difíciles. “Decidme si es cierto: ¿es verdad que en España sólo hay cinco o seis personas que entienden realmente de toros?”. La pregunta lanzada por Cocteau en aquella lejana velada madrileña sigue estando vigente. ¿Quién entiende realmente de toros? Algunos mayorales de antiguas ganaderías de bravo, quizás. No obstante, lo que nos interesa en estas páginas no es tanto responder a esta cuestión, sino más bien reivindicar aquella vitalidad de la que hablaba el autor de Orfeo en relación a los toros. La vitalidad de la Fiesta, y su supervivencia a medio-largo plazo, dependerá de su vindicación como fenómeno estético-artístico sin parangón en el mundo occidental. Al mismo tiempo, la tauromaquia como molde apropiado para criticar la banalización de los mensajes publicitarios —tan contrarios a la poesía y a los toros— en un momento en que estamos dominados por los lenguajes instrumentales, propios de los medios de comunicación de masas.

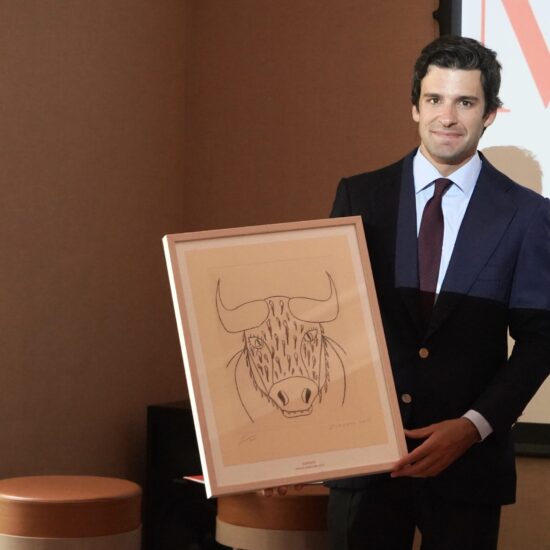

En aquel mismo 1953, tomó la alternativa Antonio Chenel Antoñete, y en Lima salió publicada una obra precursora en el campo de la bibliografía taurina: La renovación de la estética por el toreo, del peruano Oscar Miró Quesada, pionero del periodismo científico. Hoy, cuando el recién renovado cetro del toreo está en manos de Roca Rey, no está de más traer a colación la obra literaria de su compatriota, que hace 65 años tuvo la osadía de escribir sobre toros desde un enfoque absolutamente original y novedoso. Curiosamente, desde España nadie recogió en su día el guante lanzado por Miró Quesada, y —acomplejados ya entonces por el colonialismo cultural anglosajón que se nos venía encima— no supimos o no quisimos hacernos cargo de este trabajo fundamental que, a día de hoy, continúa a medias: una estética desde la tauromaquia. Quizás ésta sea una de las pocas vías que le queden a la Fiesta para no acabar desapareciendo en medio del pensamiento único, impuesto en esta sociedad infantilizada de la mascotización forzosa.

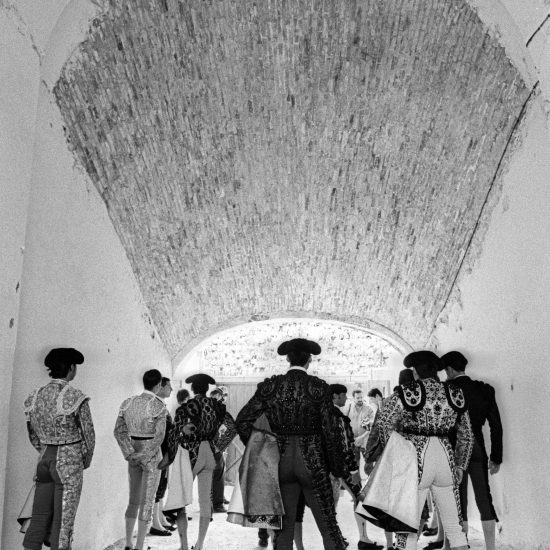

Durante el siglo XVIII, las corridas de toros estuvieron más expuestas que nunca a desaparecer, al verse gravemente cuestionadas desde el poder monárquico, con la inestimable ayuda de las numerosas razones esgrimidas de forma impecable por los ilustrados de la época. Hoy asistimos a un movimiento análogo, sólo que ahora el poder ha dejado de estar en manos del monarca y la razón ha cambiado definitivamente de bando; por otra parte, tampoco los razonamientos de los actuales “ilustrados” —agentes bienpensantes, divulgadores del pensamiento único— son tan impecables como lo eran en el siglo XVIII. Para contraponerlas por escrito, en el Siglo de las Luces hubo que buscar otras opiniones más favorables a la Fiesta. Aparecen entonces las primeras Tauromaquias, preceptivas del toreo a pie, que en su día se plantearon como intentos de dotar al arte del toreo de unos principios y normas que lo dignificasen. Actualmente, los toreros punteros del escalafón buscan “dignificar” su oficio cuidando de su imagen pública: tienen jefe de prensa, se muestran activos en las redes sociales, aparecen en las revistas posando como modelos de pasarela… “The times they are a changin’”, como dice el verso intemporal del Nobel literato de Duluth, Minnesota.

TERCER AÑO. NÚMERO SEIS. AMÉRICAS. ENERO-ABRIL. 2019