Quedaría en la tierra, no en la ideología, la menuda frontera que separa la poética del trabajo, el aletazo de ángel que divide lo menesteroso del duende, el umbral entre oficio y rapto.

Quedaría, pues, en un lugar de la tierra que se llama Despeñaperros.

El tópico, o el mito, reza que desde allí hacia abajo se torea, mientras que encima se labora.

Se entiende lo que esta aserción dice: que el toreo es otra cosa que trabajo, y que como tal sólo acontece en una coordenada prodigiosa de la geografía. Se entiende, sin embargo, también lo que involuntariamente implica y que en ella se refleja, de forma exacerbada: la idea de un andalucismo que no quiere hacer nada, cuyo sueño es no sudar, permanecer inmóvil para que pase por su curso el río de la vida, algunos cuantos toros, mientras llega —a la lidia—, en parusía, el ángel de la tauromaquia.

Así, queriendo elogiar el milagro del arte, irónicamente se perpetúa el tópico de los andaluces que no hacen nada, convirtiéndolo en seña de cierta aristocracia del toreo según la cual esta actividad humana, además de inútil, estaría categóricamente desvinculada del concepto de trabajo, a condición de que se practique de Despeñaperros para abajo.

Con ello, además, se remite a todo aquel que se aventura a la lidia de un toro en coordenadas nórdicas,otra versión del unamuniano“que inventen ellos”, los que sólo trabajan, los que se afanan por encima de Despeñaperros en ingentes labores productivas, menesterosas, extenuantes.

Lo otro —también muy tópico—que se agazapa en el dicho de marras se hace eco de la ideología que ha venido a fetichizar cualquier actividad que se precie de ser artística. El arte del toreo ocurriría, según esto, sólo de Despeñaperros para abajo porque encima todo —y por lo tanto también el toreo—sería lágrimas, sudor y sangre, manufactura, penalidad y tormento.

Quizás también con este dicho los lugares comunes de la tauromaquia buscan emancipar el toreo de aquello que Karl Marx llamaba “la alienación del trabajo”, a saber: el hecho de devenir otros en nosotros mismos padeciendo la pérdida de nuestra subjetividad creadora cuando, ante la necesidad de trabajar para ganar el alimento, en la lógica del capitalismo, nos convertimos en pura cantidad, en forma cuantificable de energía, en cosa.

Pero alguna razón lleva esta intención de distinguir entre toreo y trabajo,porque el toreo, precisamente, a pesar de llamarse su corazón faena, no produce nada, más allá de gloria efímera o fracaso. Lo que no se entiende en el dicho es la injusticia de la geografía; porqué en su intención de salvar al toreo de la alienación capitalistavendría a excluirse de sus efectos todo el toreo que se practica por encima de Despeñaperros, el cual queda así estigmatizado, reducido en esforzada asignatura.

Pero como hay luz de verdad en toda sombra, lleva al menos razón el tópico al distinguir el toreo —todo el toreo, incluso aquel que se practica por encima del lugar desde donde se despeñan los perros—del trabajo. Porque el toreo, que es una ocupación, como hemos dicho, no sirve para nada. Con lo cual, en medio de nuestra civilización utilitaria, la tauromaquia reivindica la emancipante sobrevivencia de actividades inútiles. Una vez más, pues, hoy el toreo sería una resistencia contracultural.

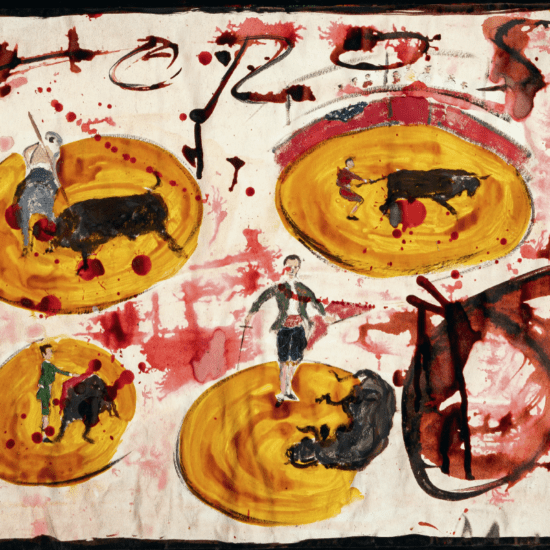

Porque no es poco afirmar que la humanidad encuentra su diferencia, con especial énfasis, en la específica capacidad para ocuparse de labores inútiles. Es decir,que lo que nos hace verdaderamente humanos sería lo inútil, porque en lo inútil alcanzamos a ser todo lo que somos: por ejemplo,en la música que nace del ruido, en la poesía que nace del habla, en la vestimenta que nace del abrigo, en el erotismo que nace del sexo, en la arquitectura que nace de las cavernas, en la gastronomía que nace del alimento, y en el arte de la lidia que nace de la ganadería y del matadero.

Que en el toreo, que no sirve para nada, además podamos diferenciarnos, a través del espejo en el que nuestra condición animal se sobrepone a sí misma para hacerse señora de la vida, no hace más que enfatizar la distancia filosófica que lo separa de las puras labores productivas.

Podemos entonces denunciar la injusticia geográfica del dicho de Despeñaperros, pero ello no debe llevarnos a desecharlo simplemente, porque algo dice sobre el toreo que es un desafío para la inteligencia, algo dice —si injustamente con los toreros que no son andaluces—sobre la verdad del toreo que no es, precisamente, equivalente a un ordinario trabajo.

Yo llamaré a esta verdad “la poética de Despeñaperros”.

Evocando el establecimiento de la metafísica moderna de la voluntad, Giorgio Agamben recordaba cierto ocultamiento histórico, un olvido general de los orígenes de la noción de trabajo sobre la cual se ha erigido nuestra modernidad productiva y utilitaria.

Los griegos —al decir de Agamben—habrían sabido distinguir tres nociones en el campo de las actividades humanas: la poiesis, es decir,la producción de una cosa allí donde no había nada, el hecho de traer algo a ser, de que una cosa advenga del no-ser al ser, de la ocultación a la plena luz, del desvelamiento de la presencia; la práxis, es decir, la acción, el actuar, el hacer instrumental; y —siempre según Agamben—, el trabajo,que era para ellos un hacer por necesidad, el hacer que caracteriza la subsistencia animal.

Siendo breve y brutal, la civilización latina habría condensado a la poiesis con la práxis; y luego,los cristianos y nosotros, herederos de Marx, habríamos completado esa fusión de la poiesis en la práxis, absorbiéndola a su vez en la noción de trabajo.De allí esta metafísica de la voluntad y la tristeza de lo moderno en la que sólo hay trabajo,y para la cual no se entiende nada que sea inútil, dejando a la antigua poiesis de los griegos agazapada en sus vestigios, en sus espectros, en sus ruinas.

“Sin embargo —dice Agamben—,aquello que los griegos querían significar con la distinción entre poiesis y práxisera precisamente que la esencia de la poiesis nada tiene que ver con la expresión de una voluntad: reside, al contrario, en la producción de la verdad y en la apertura que de allí deriva de un mundo para la existencia y para la acción del hombre.”

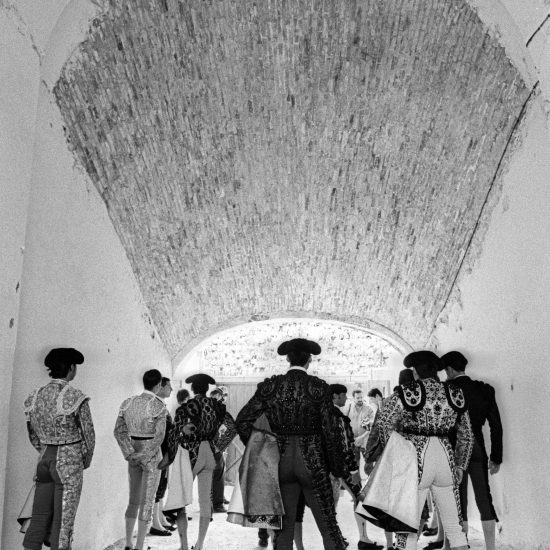

El toreo es una forma luminosa y repentina de poiesis porque cuando tiene lugar —siempre inesperadamente—lo hace trascendiendo toda intención voluntariosa, en efímera y absoluta presencia, y por ello —como en toda verdadera poesía y arte—cuesta verlo reducirse en las coordenadas del trabajo, en los meandros de la práxis, en los mezquinos rincones de la necesidad.

Me parece importante subrayar dos cosas: que el toreo vive mal su identificación con un lugar o con una nacionalidad, porque al ser poiesis aspira a no ser lugar, a no ser de ningún lugar, o a sólo ser del momento cuando súbito acontece; y que por ello el toreo sobrepasa toda ideología fetichizante del arte, ese esperpento especulativo del Romanticismo, porque nunca acontece como objeto, nunca se delimita en un solo cuerpo, y toma siempre vuelo desde la materia animal, como una potencia angélica.

Escuchábamos recientemente a Diego Urdiales hablar, con modesta sabiduría infinita, de su faena ante el toro Hurón,de Fuente Ymbro. No había querido ver el torero las imágenes para poder quedarse en aquel no-lugar de su ocasión única, en aquella elevación que es hundimiento, en esa instancia de liberación de sus pesadumbres, cuando su cuerpo no era más cuerpo, y que el matador describía con palabras similares a las del poeta Paul Celan al hablar del lugar donde nacen los poemas: abducción de sí y a la vez retorno, in statu nascendi, hacia el principio de todo, y también in statu moriendi, a imagen de quien marcha con el cielo como un fondo que se abisma sobre él sin fondo.

Diego Urdiales, ese torero de Arnedo, un pueblo muy por encima de Despeñaperros, quien atajó en la yema de sus dedos, una tarde al norte del barranco de los canes, el vuelo todo del ángel del toreo.

Luis Pérez-Oramas, escritor. Es curator de arte latinoamericano.

TERCER AÑO. NÚMERO SIETE. FERIAS. MAYO-AGOSTO. 2019