Las plazas de toros han contribuido, a lo largo de la historia, a la consolidación de la Fiesta. Fiestas con toros,en las plazas mayores y no mayores de nuestros pueblos y ciudades, están bien documentadas. No es difícil imaginar unas y otras como el marco adecuado para mercados y ferias, autos sacramentales y procesiones, acontecimientos sociales y todo tipo de festejos;y, entre ellos, las fiestas de los toros. Que algunas plazas mayores se construyeron sabiendo que debían servir como marco de espectáculos, entre ellos las corridas de toros, nos lo prueba el hecho de que algunas de estas plazas se levantaron colectivamente, financiadas por familias ansiosas de acudir a los festejos previstos en ellas. Sin ir más lejos,la Plaza Nueva de Tudela, todavía hoy en el corazón de la ciudad, se costeó colectivamente de este modo. La lista de plazas mayores que fueron también plazas de toros equivaldría a citar todas aquellas que conocemos.

LaFiesta vivió un singular momento cuando, a fines del siglo XVIII, los muy diversos juegos con toros de las gentes de caballo y a pie se convirtieron en el elaborado rito que ha llegado vivo hasta nosotros. Sin entrar en otras consideraciones de orden sociológico y económico, la muerte del toro a manos de un lidiador a pie es lo que dotó de sentido a lo que es todavía la Fiesta hoy. La definitiva consolidación formal de la fiesta de los toros (que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, tal y como reflejan las cartillas de normas, primero, y las tauromaquias, más tarde), viene acompañada por la aparición de un nuevo tipo de edificio que hasta entonces no se conocía: la plaza de toros.

Hay que pensar que, bien definida ya la figura del matador de toros, fueron éstos, los toreros, quienes sugirieron a los arquitectos la plaza cerrada, circular, insinuación que plasmaron en la forma arquitectónica que hoy conocemos y a la que hay que considerar como canónica. Que los matadores de toros, acostumbrados al espacio cerrado de las plazas, abogasen por un recinto circular, no puede extrañarnos. Había, sin duda, buenas razones para buscar una alternativa para celebrar las corridas de toros a las plazas mayores, queofrecían, en efecto, serios inconvenientes para las fiestas de toros. Pensemos en la dureza de los pavimentos, en la dificultad que implicaba la instalación provisional de establos y chiqueros, en la alteración de la vida entera de la ciudad al quedar interrumpidos los movimientos en tan neurálgicos puntos… Pero también, y quizás haya que entenderlo como razón primera, la condición rectangular de las plazas hacía que los toros encontrasen defensa en los ángulos rectos, en las esquinas, buscando la querencia y haciendo, por tanto, difícil la lidia. Podría decirse que fueron los mismos toreros quienes indicaron a los arquitectos que lo más adecuado era el disponer de un recinto circular, convirtiéndose éste —el ruedo—en el elemento esencial de aquello que sería la arquitectura de la plaza de toros. El ruedo permite que el toro corra sin posibilidad de aquerenciarse en una de las esquinas. El ruedo permite la carrera y el encuentro que exige la tauromaquia.

Y así, cuando la plaza de toros reclama ser un espacio con vida propia, se hace circular, redonda. El paso del cuadrado al círculo es un tránsito bien conocido en la historia de la arquitectura. Asociar círculo y cuadrado es algo que los arquitectos han intentado siempre. Puede que el círculo fuese anterior al cuadrado y que el constructor primitivo hiciera uso de la más elemental de las figuras, del círculo, para definir un recinto en el que protegerse o en el que encerrar el ganado. Pero al correr de los tiempos, cuando el construir comienza a estar ligado a la geometría, el cuadrado se convierte en la figura geométrica más frecuentada, si bien siempre está presente la nostalgia del círculo. No sé si los arquitectos que proyectaron las primeras plazas de toros,tal como hoy las conocemos, eran conscientes de que los tratadistas y quienes se habían ocupado de definir las trazas de castillos y ciudades también se habían interesado por las plazas redondas; pero lo que sí es cierto es que los arquitectos que dibujan las trazas de las primeras plazas de toros, bien instruidos por quienes toreaban, sabían cuánto aventajaba el círculo al cuadrado cuando se trataba de reducir y dominar a un toro.

La aparición de un nuevo tipo en la historia de la arquitectura no siempre es clara. Rara vez cabe extender una partida de nacimiento única. Con frecuencia, el nuevo tipo, que está latente en el ambiente, hace acto de presencia simultáneamente en muy diversos lugares. Así ocurrió también con la plaza de toros tal y como hoy la conocemos. Difícil dictaminar cuál fue la primera y puede que no tenga interés el hacerlo. Que las fiestas de los toros requerían de un recinto construido distinto de aquél que compartían con las festividades religiosas, las procesiones, los cortejos celebratorios, los autos sacramentales o los tribunales de la Inquisición, era cada vez más claro, algo que estaba en el ambiente.Y así sabemos que una primera plaza circular de madera —de la que no se han conservado, que yo sepa, imágenes—fue construida en Madrid a principios del siglo XVIII por un arquitecto tan destacado como Pedro de Ribera. ¿Sería tan sólo una conjetura el pensar que aquella plaza de madera a orillas del Manzanares fue el modelo que siguieron todas las otras, las muchísimas plazas de toros que se construyeron en la segunda mitad del siglo XVIII? También sabemos, porque han llegado hasta nosotros abundante documentación, que la plaza de toros que construye Sachetti en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá fue ya una plaza de toros en toda regla. Puede que, como nos dicen los historiadores, perpetuase las que habían sido las trazas de otras dos plazas de toros provisionales anteriores, construidas posiblemente siguiendo las pautas de la que había levantado Pedro de Ribera. De la plaza de toros de la Puerta de Alcalá, demolida al construir el barrio de Salamanca, ha llegado hasta nosotros abundante información tanto gráfica como documental. Conocemos los dibujos de Sachetti para la misma y también los de Ventura Rodríguez para contener el desplome de su fábrica y los de Antonio Plo, más tarde, para remodelarla. El amplio ruedo de un diámetro de 250 pies, equivalentes a 75 metros aproximadamente, queda definido por un tendido de 10 filas al que da remate una doble arquería construida en madera y en la que todos los módulos son iguales salvo aquél que distingue a la presidencia. La doble arquería se caracterizaba por la esbeltez de sus dimensiones y el hecho de estar construida en madera la asemejaba a las arquerías de otros edificios públicos conocidos, como los palcos de los teatros. La amplitud del espacioso ruedo nos lleva a pensar que las plazas de toros no pretendían, en el momento en que hacen su aparición, centrar la mirada del espectador en un solo punto. Esto es algo que vendrá después, como consecuencia de la condición circular de las plazas. Sin duda, la plaza de toros de la Puerta de Alcalá, a la que siguieron las de Sevilla, Ronda, Granada, Aranjuez y tantas otras, instauraba un canon que puede ser considerado el origen de lo que es la plaza de toros que conocemos hoy.

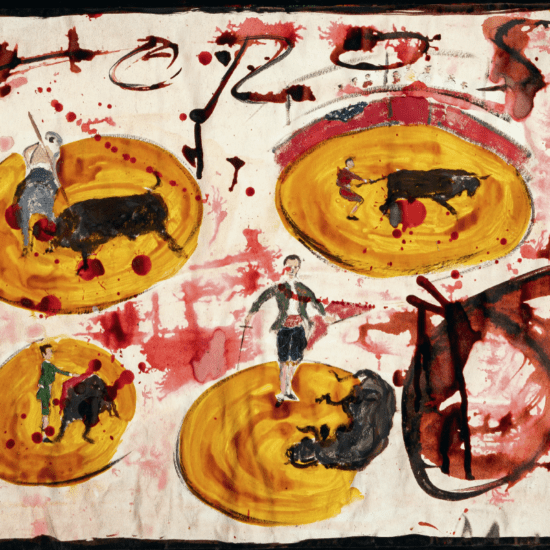

La condición circular de la recién nacida plaza de toros iba a implicar el focalizar en un solo punto de atención la liturgia de la Fiesta. El círculo llevará a que los espectadores busquen y atiendan a un solo episodio, sea el toreo a pie, si se trata de un lance, o de cómo se clava un rejón si se lidia a caballo. El ruedo lleva a prescindir de la multiplicidad de focos a que dan lugar aquellos salpicados episodios, inconexos y autónomos, que se ven en las imágenes que hasta nosotros han llegado de las fiestas de toros en la primera mitad del siglo XVIII. Puede parecer una consideración como ésta algo obvio e inmediato y, sin embargo, al decidirse por el círculo como forma que sirve de marco a la Fiesta,ésta se transforma: de ser una fiesta colectiva, en la que las cuadrillas son quienes protagonizan el espectáculo, pasa a ser una fiesta en la que el matador, el torero, es quien dicta y establece lo que la lidia es hoy. Entre una y otra actitud hay una abismal diferencia. De la atmósfera todavía dionisíaca de las fiestas de toros a mediados del siglo XVIII nos hablan las imágenes de la época, en las que vemos el ruedo ocupado por múltiples episodios que se producen con absoluta independencia y que protagonizan toreros de a pie y a caballo, varilargueros, rehileteros, alguacilillos, mozos de cuadra…,todos a un tiempo en el ruedo. Será tan sólo a finales del siglo XVIII cuando en el toreo se alcance una consistencia formal que permita hablar de tercios rituales y decir que en algunos momentos el arte del toreo puede ser calificado de apolíneo.

El examen de dos estampas de la plaza de toros de la Puerta de Alcalá valdrá de ilustración a estos comentarios. La primera, es un grabado de Antonio Joli, de 1750, dedicado a Fernando VI. Tiene todavía el aroma del rococó italiano, ajeno ya a lo que había sido el denso barroco madrileño. La estampa permite imaginar bien lo que era un festejo en aquella plaza. Lo que ha interesado a quien dibujó lo que iba a ser aquella estampa era el reflejar lo que son los diversos focos de interés. Así vemos más de un toro en la plaza y a los diestros cubriendo con absoluta independencia distintos aspectos de la lidia. Toreros de a pie y a caballo se entrecruzan, toros muertos y caballos heridos esperan a que las mulillas se los lleven. Hay una cierta anarquía en la imagen. Tiene más que ver con una escena de Brueghel o el Bosco que con aquel momento de lucidez que nos parece advertir cuando aquellas que llamamos obras de arte hacen su aparición en nuestras vidas.

Cincuenta años más tarde, Antonio Carnicero vuelve a situarse en la misma posición y da testimonio de lo que ve. A primera vista puede parecer que ambas estampas reflejan la misma escena y, sin embargo, hay diferencias. La más notable, aquélla que es más útil para refrendar a nuestra propuesta, es la aparición de un callejón, al haberse construido una barrera en el ruedo. Que cumple, sin duda, con un doble propósito. Por una parte, reduce notablemente la dimensión de este;por otra, da protección a los diestros. Pero en el ruedo se contemplan todavía algunos de los episodios de que hablábamos al describir la estampa previa. El ruedo se ha limpiado un tanto y,si bien se dan cita simultáneamente muchos diversos afanes —vemos a un picador castigar a un toro; a otro, vara en ristre, a la espera; a un mozo que trata de levantar a un caballo herido; a un rehiletero que espera su turno; a un alguacilillo que galopa, etc.—,la imagen de Carnicero no transmite la sensación de caótica invasión del ruedo que percibíamos en la estampa de 1750. Es más, cabría decir que la simultaneidad de escenas es una licencia del artista para representar con una sola imagen actividades que no se desarrollan a un tiempo. En la estampa de Carnicero, que no en vano había ilustrado una Tauromaquia, comienzan a dibujarse con claridad las distintas funciones, los diversos quehaceres de quienes intervienen en la lidia: hay varilargueros dispuestos a ejercer la suerte; rehileteros pendientes de prender las banderillas; toreros de a pie (no se distingue entre muleta y capote), jinetes a caballo… No hay en ella, en modo alguno, caos y confusión.

Pero que todavía la Fiesta no estaba completamente consolidada se advierte al contemplar la Tauromaquia de Goya. Las estampas de la Tauromaquia son escenas singulares, límites, a las que cabría calificar como de peculiaridades todavía vivas en las plazas de toros. No se ven en ellas un solo lance. Goya trata de acercarse a los orígenes históricos de la Fiesta y luego se entretiene en dar razón de aquellas rarezas, aquellos juegos diversos con el toro, que todavía estaban presentes en los ruedos. Goya dibuja perros al toro, plazas partidas, toreros embozados, diestros sentados ejerciendo la suerte suprema… A pesar de que pintó sus retratos, Goya no da razón de la Fiesta en su esplendor y sí de la tragedia de alguien a quien posiblemente consideró su amigo: Pepe-Hillo. En los años transcurridos entre 1750 y el fin de siglo la Fiesta de los toros evoluciona. Admitiendo que culmina en la suerte suprema con la muerte del toro, la Fiesta dio —coincidiendo con la aparición de la plaza de toros—los pasos que le permitieron establecer los canónicos tercios de la lidia. A mí me gustaría pensar que, a esta evolución de la Fiesta, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, contribuyó —y muy sustancialmente—la arquitectura de las plazas de toros.

El círculo no toleraba el caos que la imagen de Antonio Joli sugiere. El ruedo no es ya el recinto capaz de soportar la algarabía de los múltiples episodios que nos hacían ver las imágenes que hemos comentado. El ruedo es, por tanto, lugar que propicia el protagonismo de un solo diestro, de un solo individuo frente al toro, bien se trate de toreros de a pie o a caballo. El ruedo como recinto que da pie a que el toro se mueva y corra sin meta alguna, tan sólo mostrando cómo es su bravura cuando bracea. El ruedo potencia y provoca la soledad del toro y del torero. El drama de los toros, que en último término se convierte en Fiesta, lo vive, en primera persona, quien torea, y la plaza de toros hace posible que el público lo acompañe en tan destacado trance.

Si consideramos que los espectadores quieren sentirse próximos al torero para acompañarlo, las dimensiones de la plaza deberán ser las justas. O, dicho de otro modo, una plaza de toros no podrá ser desmesurada. Alguna vez oí decir—y creo que es muy cierto—que aquello que distingue a una plaza de un estadio es que en la plaza todavía somos capaces de identificar a quien se encuentra en un tendido diametralmente opuesto, en tanto que en un estadio somos incapaces de encontrar a un conocido en el graderío de enfrente. En la plaza de toros el público está constituido por individuos que no han perdido su condición de tales,y en el estadio,el público se convierte en aquello que llamamos masa. El público acompaña al torero, pero es en la soledad del torero frente al toro donde está la grandeza y la paradoja de la Fiesta. Cuando el torero tan sólo tiene presente al toro, cuando ignora la presencia del público y no pretende ni seducirlo ni cautivarlo, es cuando la Fiesta alcanza todo su valor. Es lo que a mi entender ocurre, para que quede bien claro lo que pretendo decir, cuando torea José Tomás.

Y si importante fue el círculo, el ruedo, para ayudar a comprender que la Fiesta de los toros había dejado de ser un juego múltiple y compartido, para dar absoluta prioridad a la relación entre toro y torero, no lo es menos el destacar cuánto la forma adoptada por la plaza de toros iba a contribuir definitivamente a establecer el papel que los espectadores juegan en la Fiesta de los toros. Pues también cabe entender que son ellos —los espectadores—quienes configuran el espacio de la Fiesta, quienes dan forma al ruedo. Tendido y ruedo como responsables de un espacio que da a todos los espectadores el mismo trato, una vez que el círculo no propicia una orientación privilegiada. El principio de equidistancia con el que se dibuja un círculo es también aquel en el que se sitúan quienes acuden a ver los toros. La plaza de toros deja a los espectadores en una situación de igualdad. No puede sorprendernos, por tanto, que reaccionen conjuntamente frente a lo que ocurre en el ruedo. La disposición de los espectadores ayuda a que la percepción, en primer lugar, y la valoración, después, de lo que ocurre en el ruedo se produzca con una inmediatez que se traduce en objetivo juicio. El espectador reacciona frente a la labor del diestro ante el toro sin juicio previo alguno con un automatismo cuasi sensorial. La calidad y el valor de lo que el diestro hace es algo que se siente,y el espectador se comporta como si respondiese a un reflejo condicionado, algo a lo que aluden los cronistas taurinos hoy, cuando en su peculiar jerga —puede que notablemente influida por el medio ambiente—dicen que un torero “comunica”. Hermanados los espectadores por el círculo, actúan como único árbitro de lo que en la plaza ocurre. Pues si bien es cierto que el presidente, al final, es quien concede los trofeos, hay que entender que procede como notario del sentir colectivo de la plaza. Me gustaría pensar que algo tan valioso y tan singular como el inevitable juicio colectivo que se produce en la plaza —algo que nos llevaría a hablar del espíritu democrático de la Fiesta de los toros—se debe a su arquitectura, a una forma arquitectónica tan bien definida como lo es la plaza de toros.

También es obligado reconocer cuánto la forma de la plaza de toros ha ayudado a resolver aquellos otros aspectos de la Fiesta que no por subsidiarios e instrumentales son menos importantes, tales como toriles y corrales, patio de caballos, capilla, enfermería, acceso a los aseos y tantos otros servicios que se injertan en el círculo con facilidad, sin alterar sus atributos. Debiendo también, por último, señalar cuánto las plazas de toros, por mor de su condición circular, han sido capaces de contribuir al decoro de las ciudades, bien sea presentándose como edificios exentos y autónomos, bien asumiendo que pueden quedar absorbidas por la fábrica urbana. El papel que las plazas de toros han jugado en nuestras ciudades no sería un capítulo menor en una historia del urbanismo hispano.

Suelen las plazas de toros estar íntimamente identificadas con las ciudades en las que se levantan. El hacer coincidir el emplazamiento de las mismas con un lugar despejado ha hecho que muchas veces las plazas se hayan construido en el extrarradio, estableciéndose una dirección, una querencia, para ser más precisos, que ha llevado a que las plazas de toros hayan acompañado al crecimiento de la ciudad. Tal ha sido el caso en Madrid, por ejemplo. Pero afortunadamente no es lo que ocurrió en Sevilla, que siempre ha sido fiel a la Maestranza al mantener su emplazamiento. La Maestranza es, sin duda, uno de los monumentos, de las obras de arquitectura, más bellas de la ciudad. Con la catedral, con la Giralda, con la Casa de Contratación, con la Fábrica de Tabacos, con Pilatos y Dueñas, con los palacios Arzobispal y de San Telmo, con los hospitales…,la Maestranza es uno de esos edificios exentos, capaces de encarar solos el paso del tiempo,y que hacen que Sevilla sea lo que es. ¿Hay acaso solar más hermoso que el de la Maestranza? Asomándose al río, la Maestranza ha visto correr las aguas del Guadalquivir sin sentir el paso del tiempo. Y si la Giralda hermana culturas, la Maestranza nos recuerda que siempre hay lugar para los valientes, que no está escrito nuestro destino.

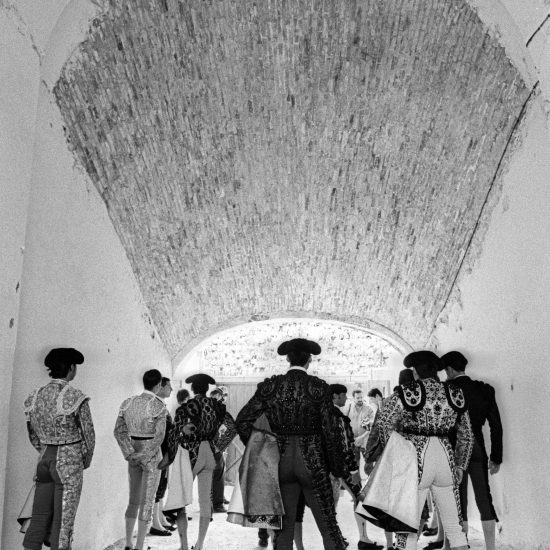

Que la Maestranza es y ha sido la plaza de toros por antonomasia, aquella que mejor representa lo que la Fiesta es capaz de dar, es algo que nadie pone en duda. Si bien la plaza de toros de la Puerta de Alcalá puede que estuviese presente en la mente de quien dibujó sus trazas —el arquitecto Vicente de San Martín—,lo cierto es que la Maestranza siempre fue una obra de arquitectura con vida propia. La arquería que corona el graderío poco tiene ya que ver con la doble arquería de madera de la Puerta de Alcalá. El doble orden adintelado que todavía estaba presente en la plaza de la Puerta de Alcalá se convierte en la Maestranza en una esbelta arquería, apeada sobre columnas realzadas por un pulvino, siguiendo una tradición antigua que se remite a la arquitectura hispano-musulmana y que vemos con frecuencia en los edificios sevillanos. Es la arquería, sin duda, a quien hay que hacer responsable del carácter de la plaza, mostrando ésta una inmensa capacidad de absorción de episodios diversos, como bien pone de manifiesto el Palco de la Puerta del Príncipe o el Balcón de los Ganaderos.

Hablar de la arquitectura de la Maestranza implica hablar de sus proporciones, de la relación que establecen con el ruedo el graderío y la arquería. Al entrar en el recinto de la Maestranza uno siempre queda sorprendido por la amplitud de su generoso ruedo, que es, con seguridad, el responsable de que nos sintamos inmediatamente transportados al campo abierto, si bien conscientes de estar en el corazón de una metrópoli como Sevilla. Y ello, habida cuenta que el irregular ruedo de la primitiva Maestranza, que era mucho más generoso, quedó reducido en más de quince metros tras las intervenciones de los arquitectos Juan Talavera y Aníbal González, repitiéndose así en Sevilla lo ocurrido en la plaza de toros de la Puerta de Alcalá. La Maestranza nos traslada al campo, a las haciendas y cortijos en los aledaños de Sevilla, en los que la puerta de acceso al recinto se convierte en inevitable origen de lo que va a ser su arquitectura. Así ocurre en la Maestranza, donde la Puerta del Príncipe es el umbral a ese inesperado paréntesis en la ciudad que, como decía, nos hace sentir de nuevo el aire de las dehesas donde se crían los toros, el campo abierto. ¿En cuántas otras plazas de toros ocurre esto? Me atrevería a decir que en ninguna.

El graderío de la plaza sevillana no gravita sobre el ruedo. Y de ahí que nada tenga que ver con un circo romano. El ruedo no es el vacío a que da lugar el cono invertido del graderío, como ocurre en el circo romano. No es el graderío quien define el ruedo, más bien lo contrario: es el ruedo quien da origen al graderío, que por ello se llama tendido. El ruedo se extiende en los tendidos haciendo que las bien pintadas tablas de la barrera que dan origen al callejón, den a ésta el aspecto de una cinta airosa. Cinta que limita el albero, estableciendo una nota de color muy difícil de encontrar en cualquiera que sea plaza. Albero de la Maestranza. No es poca cosa. Es el universo del torero, que como tal lo siente al ver que su condición convexa hace que en él se le haga presente aquello que el poeta llamó “la integridad del planeta”. La curvatura del ruedo hay que verla como lo opuesto al abstracto plano horizontal del terreno de juego de un estadio o de lo que son las canchas de un polideportivo. El torero siente la redondez de la Tierra. El albero de la Maestranza se convierte en ara de sacrificio, en la que la sangre vertida sobre la tierra sevillana nos aproxima a mitologías redentoras. Albero de la Maestranza que pisaron todos aquellos que quisieron ser toreros. Pepe-Hillo y Pedro Romero, Paquito y Cúchares, Frascuelo y Lagartijo, Joselito y Belmonte, Pepe Luis y Antonio Bienvenida, Manolo Vázquez y Paco Camino, Curro Romero y Morante… Todos han tenido tardes de gloria en la Maestranza, que es quien dicta doctrina, quien establece el canon. ¿Qué más puede apetecer a un torero que el salir a hombros por la Puerta del Príncipe, ese arco de triunfo campesino que da paso a los señores cuando comienza la tarde para olvidarlos después, cuando quien triunfó en la corrida es el auténtico nuevo señor de Sevilla?

La Maestranza es hermosísima, pero su arquitectura tan sólo alcanza la plenitud cuando en ella se celebra una corrida de toros. Hay obras de arquitectura que pueden vivir sin atender a lo que fue la condición instrumental que tuvieron. Nadie le pregunta a la Giralda si echa en falta al muecín. Las plazas de toros, sin embargo, incluso la Maestranza, necesitan del toro, del torero y del público. Sin ellos tal vez hagan ciudad, pero sólo viven las tardes de toros. Siempre recomendaría a un amigo ver toros en Sevilla y, sin embargo, no creo que, en las tardes sin corrida, en su soledad, la visita a la Maestranza sea obligada, habiendo tantos lugares de que disfrutar en la ciudad. Cuando tengo la fortuna de entrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba o en la Alhambra de Granada o en el Alcázar de Sevilla, no echo en falta las ceremonias religiosas en Córdoba, ni la presencia de quienes fueron los ocupantes de Sevilla y Granada. Son arquitecturas que tienen valor en sí mismas. No ocurre tal cosa con una plaza de toros, que adquiere su más completa expresión, incluso como arquitectura, cuando está llena y cuando toro y torero pisan la arena. Estas arquitecturas en las que su diseño ha estado tan ligado al uso y a la costumbre, necesitan poner de manifiesto su condición instrumental para mostrarse tal y como son. En una buena tarde de toros en la Maestranza, la arquitectura, discretamente, dejará de estar presente, desaparecerá ante la belleza de la Fiesta, ante la plenitud de una media verónica.

Este texto forma parte de su pregón taurino pronunciado el 24 de abril de 2011 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

Rafael Moneo es arquitecto.

TERCER AÑO. NÚMERO SIETE. FERIAS. MAYO-AGOSTO. 2019