No podía sospechar Hobbes, el santo Hobbes, la popularidad universal de su aforismo más genuino —homo homini lupus— ni la transformación que iba a incorporarle la cultura edulcorada del siglo XXI. Puede que el hombre siga siendo un lobo para el hombre, pero es más cierto aún que el lobo se ha convertido en un hombre para el hombre. Ha perdido su ferocidad el mito depredador. Caperucita Roja lo ha domesticado en su regazo. Se ha producido un proceso inverso, irremediable, de licantropía.

Y el lobo es una especie protegida, no ya por la reducción del censo y por la legítima responsabilidad con que deben custodiarse las especies amenazadas, sino por esta percepción estilizada que el urbanita ha adquirido del mundo animal, exagerando la idealización de la naturaleza y convirtiendo a la fiera en un semejante. Por eso los ayuntamientos de varias ciudades, Madrid en tiempos de Carmena, se compadecen del cautiverio y de la explotación. Y por idénticos motivos redimen del circo al grito sincopado de Tarzán, el hombre inmaculado, Rousseau en la liana, como salvoconducto a la libertad y la dignidad, redundando en el malentendido de la prosopopeya y de la conciencia franciscana.

La empatía al hermano lobo, al hermano león, sobrentiende el trauma que supuso la muerte del león Cecil en Zimbabue. Los medios informativos llegaron a publicar que el selvático animal había sido asesinado. Y se produjo un movimiento de repulsa, de linchamiento, hacia el dentista estadounidense que lo abatió, solo comparable con el histerismo que comportó en España el sacrificio del perro Excalibur en la amenaza letal del ébola.

Otra cosa es que a Cecil lo hubiera picado una serpiente venenosa. O que lo hubiera asesinado un león en la ortodoxia competitiva del macho alfa, como luego hizo con la prole. En ese caso, aceptaríamos con ingenuidad adanista la armonía de las reglas de la naturaleza, como si la naturaleza fuera pura en sí misma —otra humanización, otra prosopopeya— y como si pretendiéramos ocultarnos la dialéctica embrionaria del fuerte y el débil, el depredador y la víctima, especialmente cuando la noche encubre la gran matanza.

Tiene sentido mencionar a Cecil, a su hembra viuda y a sus hijos huérfanos porque aquel homicidio en primer grado, premeditado, alevoso, sirvió para ubicar Zimbabue en el mapa. Y para descubrir por accidente que allí gobernaba un tirano entre cuyas fechorías se amontonan las fosas comunes, el exterminio de las etnias enemigas, la aniquilación del rival político.

Robert Mugabe se llama. Robert Mugabe se sigue llamando, toda vez que la dictadura ha logrado consolidarse sobre la sangre y las osamentas tres décadas después de haberse inaugurado. Y no existen atisbos de capitulación en el camino de los cien años que aguarda el presidente.

La evocación del genocida viene a cuento porque ninguna de sus atrocidades alcanzó a provocar jamás la conmoción que suscitó la cacería de Cecil. Y porque esta discriminación en la sensibilidad de los occidentales simboliza mejor que ningún otro ejemplo la paradoja según la cual la humanización de los animales corresponde a la deshumanización de los hombres.

Un vagabundo ya no necesita un lazarillo para interpelar a la solidaridad del transeúnte. Lo consigue con más eficacia rodeándose de unos cachorrillos. La sociedad del bienestar no se ha sensibilizado. Ha llevado al extremo patológico la sensiblería. Y ha convertido los vídeos virales de gatitos y perrillos en celebración obscena del reino animal.

Nuestro prójimo es ahora la mascota doméstica y la ballena remota. Por eso se ha puesto de moda hacerse fotos con morritos de caniche o con orejitas de minino. Qué ricos son. Qué monos. Y qué pesadez estos subsaharianos que darían el estómago por un plato de Whiskas.

No estamos preparados para contemplar la cojera de un cachorro de husky siberiano. Nuestra sensibilidad se resiente cada vez que un cervatillo queda deslumbrado en una carretera. Y tal como escribía Leila Guerriero, llegará el momento en que un niño angelical se resistirá a zamparse un muslo de pollo, qué drama, acaso pensando que ha sido asesinado Piolín. Y que devorarlo lo convierte en cómplice.

Es una perspectiva hipócrita, cuando no cínica, pues ocurre que el hacinamiento y ejecución de los animales que nos comemos en el requisito ancestral de las proteínas se produce en dimensiones industriales. Están casi siempre estabulados. Y se degüellan o se electrizan en cadena, aunque el valor iconográfico y alegórico de un jamón de pata negra sobrepasa cualquier conflicto moral. No vemos un cerdo desmembrado a la gloria de san Martín. Ni vemos un buey desollado cuando la carne llega al súper con forma de corazoncito.

Y sí vemos la agonía de un león abatido, precisamente porque la belleza del animal ejerce un magnetismo solidario. Y no lo ejercen las decenas de miles de palomas y de polluelos que Ada Colau ha exterminado en Barcelona. Ensucian. Defecan. Molestan.

Reaccionó el partido animalista (PACMA), cada vez más cerca de penetrar en el Parlamento y más observado como una opción progresista, militante, joven. Objetaban sus representantes a Colau que despilfarrara 400.000 euros en su campaña de aniquilación. Y proponían una solución ética mediante métodos de control no letales, incluido un pienso anticonceptivo que detuviera la sobrepoblación.

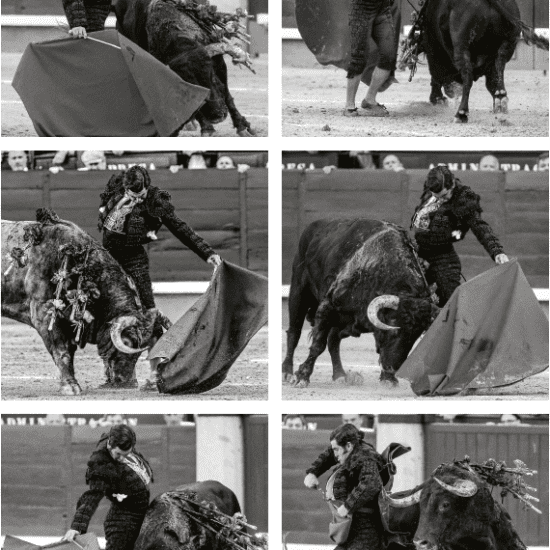

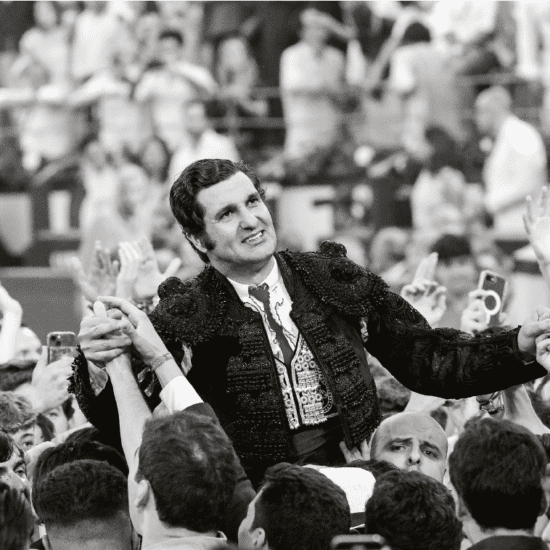

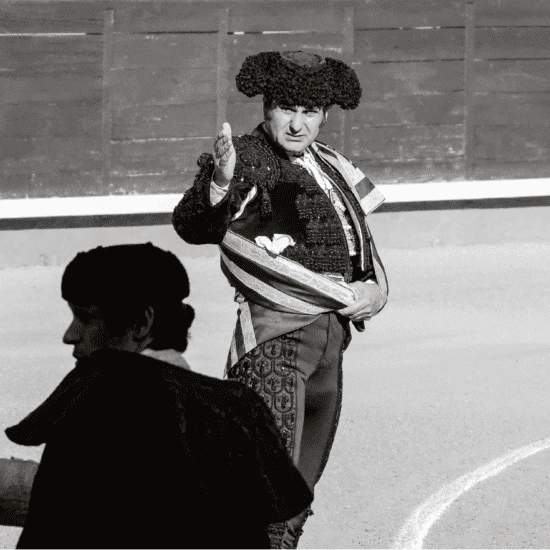

No pudo satisfacerles la alcaldesa. A cambio, ha liberado a las fieras del circo y se ha propuesto torear la sentencia del Supremo que habilita las corridas de toros en la Monumental. Para ella, la tauromaquia es un ejemplo de la caspa y del facherío celtibérico que pretende extirparse de la vista de los ciudadanos. Y podría tener razón Ada la madrina si no fuera porque los aficionados catalanes tienen que emigrar a Francia —ah, la France— para asistir a las corridas de toros, evocando los tiempos de la clandestinidad, cuando se veía El último tango en París de estraperlo o cuando la cuadrilla del maestro Pedrés ocultó en el sombrero de un picador la cinta de Viridiana.

Así llegó a Francia la película de Buñuel y pudo exhibirse en Cannes. Una operación libertaria que atravesó los Pirineos cuando los lobos eran lobos y no se había inoculado en la sociedad el fundamentalismo animalista. La culpa la tuvo Walt Disney. Le dio la voz a los animales con más eficacia que Esopo y Perrault. Porque los escuchábamos de verdad. Y nos parecía que Bambi podía haber ido al colegio de la mano de nuestros hijos.

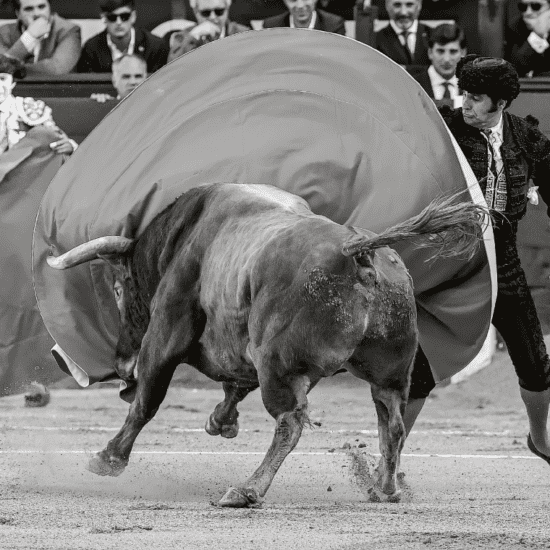

Es la demostración de que el hombre moderno se relaciona con los animales de una manera artificial, arbitraria y enfermiza. No ya abjurando de los rituales que subliman la muerte o la convierten en liturgia eucarística —la corrida de toros—, sino predisponiendo un estado de hipersensibilidad y de fervor a la naturaleza que parece arraigarse en el mito de la convivencia que antecedió a la expulsión del paraíso.

Habría que reescribir las Escrituras. Modificar el pasaje en que Abraham sacrifica un cordero para redimir la sangre de Isaac en el acto de fe precursor. Hoy sería Isaac el sacrificado. Y sería indultado el cordero ensabanado. Balando como un pastor sardo. Y defecando bolitas de alcanfor como alegoría de una pureza que el animalismo ha convertido en enfermiza idolatría o en regresión al orden entre vertebrados.

No está claro si este nuevo fundamentalismo exige a sus legionarios la extirpación ritual de los colmillos. Podría tratarse de un rito de iniciación como remedio o escarmiento a las tentaciones carnívoras. Y como expresión de una radicalidad que genera simpatías allí donde el campo y los animales solo existen estilizados: las grandes urbes, el hábitat urbanita.

Es el animalismo una utopía o una distopía que emula los movimientos de liberación característicos del siglo XX, pero trasladados a una concepción igualitaria de los seres sintientes. O no tan igualitaria, pues el fundamentalismo de esta doctrina abjura de la dignidad de los humanos.

Se les atribuye una ferocidad predadora. Se los responsabiliza de haber profanado la armonía de la naturaleza y de la convivencia. El delirio de semejante ideología tanto implica la humanización de los animales —empezando por los derechos y por el albedrío— como la deshumanización de los hombres. Hemos de avergonzarnos de haber sometido al caballo. De llevar atado a un dogo. De haber urdido los ritos eucarísticos (la tauromaquia) y las experiencias lúdicas (el circo, el hipódromo). De haber convertido el jamón en un manjar.

El animalismo aspira a la fundación de Zoópolis, una comunidad de criaturas sensibles que sacrifica el antropocentrismo y que transforma al animal en el prójimo. Matar un cerdo nos convierte en verdugos. Comernos unas chuletillas de lechal nos convierte en infanticidas.

El movimiento engancha en la ciudad porque la naturaleza es un planeta remoto e idealizado, y porque se trata de una causa acomodada cuya sensibilidad se recrea en la estética de los animales hermosos a expensas de los abyectos. Las carencias afectivas de la sociedad han convertido al perrito y al gatito en placebos humanos, aunque los entusiastas mascoteros parecen ignorar que el animalismo urge a liberarlos de la explotación y el cautiverio.

Los animales deben respetarse. Y la mejor manera de hacerlo es tratarlos precisamente como animales. No tienen derechos, como tampoco deberes. En caso contrario, deberíamos incorporarlos al cumplimiento de las leyes, o del derecho natural, exactamente como le sucedió a la cerda Falaise en un proceso tardomedieval que conmovió a la opinión pública francesa.

Fue acusada la gorrina de matar a un niño. Y condenada a muerte por la misma fechoría. El antecedente sugiere un escenario de caos, pero también retrata el último escalón de la igualdad que debería sopesar el animalismo antes de proyectar con alborozo El planeta de los simios.

No se trata de defender aquí las torturas de los galgos, ni el tráfico de colmillos de elefante, ni el exterminio del lince, ni la romería del toro de la Vega, sino de plantear la deriva de una sociedad que ha deificado el peluche a expensas de los deberes con el hermano hombre. Homo homini sacra res.

Rubén Amón es periodista y presidente de la Peña Antoñete.

TERCER AÑO. NÚMERO OCHO. OTOÑO. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 2019