«El toro es el animal que embiste. Comprenderlo es comprender su embestir»

José Ortega y Gasset, Los toros y el toreo

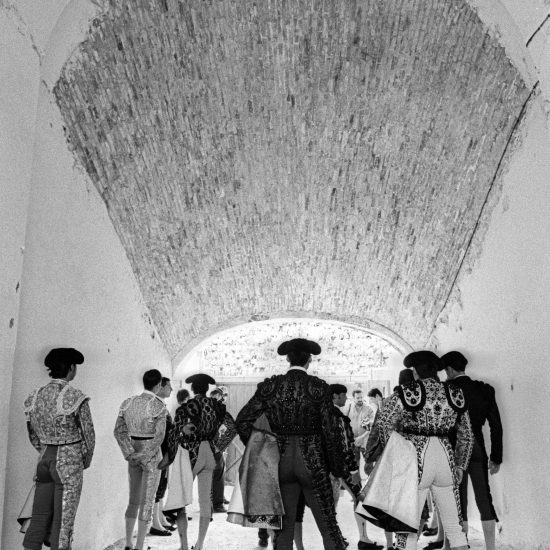

En Sobre la caza, los toros, y el toreo, Ortega y Gasset explica que el toreo consiste en el«manejo más o menos espectacular de reses bravas». Sin embargo, como señala Pérez-Oramas, es posible que su mayor contribución a la definición del toreo no haya sido aportar la suya propia, sino haber invitado al diestro Domingo Ortega a dictar aquella célebre, legendaria conferencia a propósito del asunto. En ella, Ortega —el torero toledano, no el filósofo madrileño— dijo simplemente que «el arte del toreo es… una cosa muy compleja». Considerando que el perdón es, también, un asunto tan complejo que sólo parece ser susceptible de tratarse apofáticamente, pensar en el perdón —el indulto— que se concede al toro amenaza con ser una empresa difícil por partida doble. ¿Qué quiere decir que la asimetría ontológica que el toreo evidencia pueda ser resuelta no sólo en la muerte, sino que este reencuentro con el mundo primero sea susceptible de terminar por la vía del perdón? ¿Es acaso el perdón algo tan primigenio, tan originario, como este combate auroral entre el hombre y la pura bestia, la bestia pura?

Considerando que no pocos autores han insistido en la idea de que el perdón es una invención cristiana —una idea que personalmente encuentro imprecisa—, concebir el perdón como un fenómeno originario parece ser casi escandaloso. Quiero sugerir que el indulto que se le concede al toro es una especie de acción sacrificial «inversa» —pero no por ello menos, sino acaso más«originaria» que otras variantes del sacrificio— en la cual el hombre reconoce si no su continuidad con la oscuridad animal al menos su estar-en-el-límite de la frontera entre animalidad y humanidad. Lo que aparece en el indulto es un il y a; un reconocimiento de que «hay algo allí» que puede trascender, suspender o, al menos, cuestionar la separación entre bestia y hombre, y que se revela en el toro contra el que se pelea pero que no se consume.

Alexandre Kojève escribió que el «vencido perdonado» es «un cadáver viviente que no ha ido hasta el final en el riesgo de la vida, que no ha adoptado el principio de los amos: vencer o morir». «Ha preferido la esclavitud a la muerte», señala Kojève, «y es por eso que, permaneciendo con vida, vive como esclavo». Sin embargo, el toro indultado es precisamente aquel al que no se ha vencido, y que mucho menos ha pedido perdón. De hecho, el toro de lidia es un animal que está en las antípodas de la esclavitud, y el toro indultado es más bien un «perdonado invicto». Pero, ¿qué se le perdona, entonces? ¿Su disposición a no ser derrotado, su ignorancia absoluta de la posibilidad de la derrota? Decir que el indulto le ahorra al toro la muerte por la espada no responde nuestra pregunta. Lo que nos interesa aquí es pensar en la «culpa» del toro —de tener alguna—.

Probablemente ningún otro animal sea más famoso en la historia del pensamiento legal que el «buey que cornea» que encontramos en el libro del Éxodo (Ex. 21, 28). Este buey es el animal legalmente culpable por excelencia. Tan culpable que, en casos particulares claramente tipificados, su dueño termina compartiendo esta culpa y puede ser condenado a muerte por (su participación en, o su falta de acción sobre) las acciones del animal. Pero ni puedo ni debo detenerme aquí en la discusión legal que del texto del Éxodo se desprende, ni en sus dimensiones potencialmente sacrificiales. No puedo, no sólo por las pretensiones de este texto, sino porque esta es una tarea quizá más adecuada para talmudistas, estudiosos del pensamiento rabínico, biblistas o historiadores del pensamiento legal. No debo, porque el toro de lidia —el «perdonado invicto»— es el contrario absoluto del buey de tiro —el «vencido perdonado», el animal esclavo—. Este es precisamente el contraste que quiero mostrar, porque nos ayuda a pensar sobre la «culpa» del toro y, en consecuencia, el indulto.

Katz explica que por su rol determinante en el cultivo del cereal el buey es dotado, tanto en el pensamiento griego como en el bíblico, de un doble estatus como objeto de sacrificio y como auxiliar agrícola. Por ello, incluso en ocasiones sacrificiales como la Bouphonía griega, dar muerte a un buey comprende una culpa que invierte la supuesta relación entre hombre y animal: el buey debe conservarse para garantizar la continuidad de la vida humana. ¿Pero de qué tipo de hombre, y de qué tipo de animal, estamos hablando? Es obvio que no nos referimos al cazador y a su presa, al venator y a su venatus.

En la Bouphonía un buey que come cebada mezclada con trigo en un altar dedicado a los dioses es sacrificado. La ofrenda de grano es, no debe olvidarse, resultado del trabajo humano y animal. El sacrificador, a su vez, termina siendo culpable de matar al buey (en tanto matar a un animal necesario para el cultivo de la tierra es visto como un crimen contra la polis), pero la culpa termina siendo eventualmente transferida al arma utilizada para sacrificar al animal (aparentemente, para evitar el sacrificio humano que el crimen contra la polis demanda, a modo de restitución). El hacha (segur) del sacrificador, al ser incapaz de hablar en su defensa, es considerada culpable, pero en última instancia es absuelta en el juicio.

La absolución de este objeto inanimado, cuyo ergon es precisamente el de cortar —y cortar bien, cortar «absolutamente»— es un tema que puede ser pensado en paralelo con el indulto concedido al toro de lidia. Castigar a algo por cumplir bien su función, por ser plenamente lo que se supone debe ser, es lo contrario al indulto en la corrida. Lo que quiero destacar es que tanto apedrear al buey para luego no consumir su carne (en el caso bíblico) como sacrificar al buey que come del altar de los dioses (en el caso griego) es una alteración de la relación que se supone debe mantenerse entre hombre en tanto agricultor y animal en tanto bestia doméstica. En la corrida pasa todo lo contrario: la relación con el animal no domesticado se presenta como (se supone, se imagina, se «recuerda» que) originalmente es, y el indulto que se otorga a la bestia no está relacionado con culpa alguna: no es una excepción en la ley —pues está clara y estrictamente tipificado en el Reglamento Taurino—, sino más bien su cumplimiento. Esto es, que la corrida de hecho no busca la muerte del toro, sino lo contrario a lo que comúnmente se supone, su conservación no sólo por vía filogenética, sino por la vía anamnética (esto es, no sólo como especie, sino como memoria).

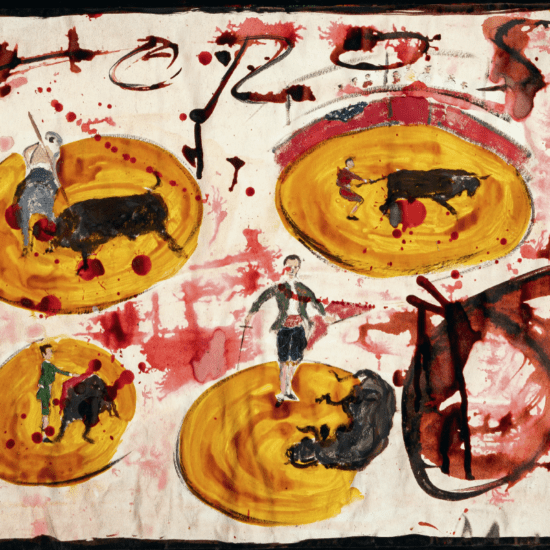

Si todo sacrificio supone siempre la representación anamnética de un sacrificio primordial (el de Prometeo o el de Hermes en el caso griego; el de Adán o el de Noé en el caso bíblico), la corrida no es representación de nada: la corrida presenta la muerte, sin más. Pero en ese sentido, no es sólo el anuncio de un evento futuro, de una muerte que se presupone, una muerte que ya ha ocurrido pero que todavía no. En esta presentación también se manifiesta la memoria que pretende conservar la corrida. Su dimensión anamnética consiste en la presentación, paralela a la de la muerte o el indulto inminente(s), del encuentro primero entre hombre y bestia, mucho antes de la transformación del bos primigenius en buey. El indulto obedece estrictamente a esta anamnesis, a esta acción memorial, que es precisamente el hilo conductor y la razón de ser de la corrida, lo mismo que de la crianza de reses bravas.

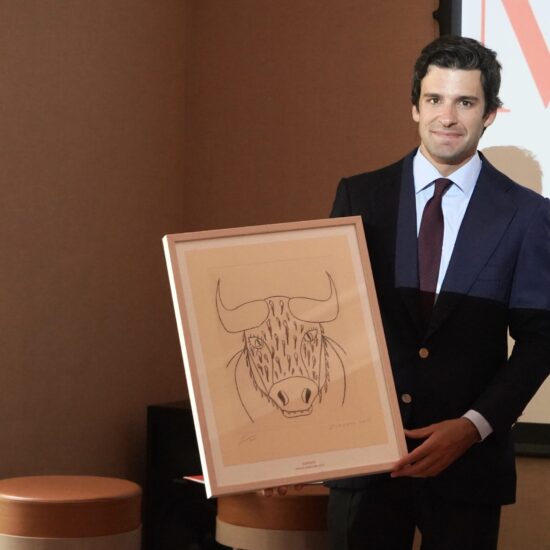

De acuerdo al Reglamento Taurino, el indulto se otorga «en plazas de primera y segunda, cuando una res por su trapío y excelente comportamiento en todas las fases de la lidia así lo merezca, al objeto de su utilización como semental y para preservar en su máxima pureza la raza y la casta de las reses». Por excelente comportamiento se debe entender una bravura excepcional, (casi) plena. El animal indultado es así el más parecido al bos primigenius, o al menos al urus que Julio César describe como «algo menores a los elefantes (…) siendo grande su bravura y ligereza» en la Guerra de las Galias. Al animal indultado se le impone su vida (particular) —à la Kojève— para continuar la vida de esta especie (general). Si el bravo al que se indulta sigue vivo no es porque haya pedido perdón. Al contrario, se le indulta porque en ningún momento lo ha hecho, porque ha embestido plenamente. El indulto no condona, sino que premia la plena violencia inocente del animal que embiste.

Un animal está en el mundo, escribe Bataille, «como agua en el agua». Nosotros quisiéramos decir, parafraseando a la vez a Bataille, a Aby Warburg, a Ortega y Gasset, y a Pérez-Oramas, que el toro está totalmente en la embestida, que la embestida es al toro lo que el agua es al agua o, más precisamente, lo que cortar es al hacha del sacerdote de la Bouphonía. Un toro que embiste «plenamente» es el toro más parecido a la memoria de aquel toro, sin más. Este, y no otro, es el que debe ser objeto de indulto: sólo el animal que hace aparecer el fantasma del bos primigenius es objeto de perdón. Más que poético, resulta providencial que Fantasma sea el nombre del proverbial toro indultado por Diego Ventura en la Monumental de México en noviembre de 2018. Es en esta memoria común, entonces, donde entiendo se abre el espacio del indulto como frontera difusa entre hombre y bestia. Esta memoria común es a la que Bataille se refiere cuando señala que «nada, de hecho, está más cercano a nosotros que esta vida animal de la que descendemos». En el mundo de esta pura vida animal, sigue Bataille, «no había visión, no había nada —nada salvo una intoxicación vacía limitada por el terror, el sufrimiento, y la muerte, que le daba cierta densidad—». Si bien esta «visión» (o falta de) de Bataille es una suposición —«un abuso de la capacidad poética que substituye con una vaga fulguración la nada de la ignorancia»—, en tanto todo origen absoluto es obviamente una quimera, yo quiero suponer que esta vaga fulguración es precisamente lo que el toro indultable trasluce: la densidad de la vida animal de la que descendemos.

El animal, explica Bataille, «abre ante mi una profundidad que me atrae y que me es familiar. En cierto sentido, conozco esta profundidad: es la mía propia». El matador obviamente no es matador porque se enfrenta a la muerte, sino porque se enfrenta a esta profundidad vital —que es también la suya, tanto la que arriesga como la que reconoce— como se aparece en la plenitud de la (de su) continuidad de (y con) la vida animal. Precisamente porque este es un enfrentamiento con, y un reconocimiento de esta profundidad de la vida, el indulto es la ocasión en la que el hombre puede percibir algo de su propia animalidad vital sin considerarla un defecto.

Daniel R. Esparza es filósofo.

TERCER AÑO. NÚMERO OCHO. OTOÑO. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 2019