No sé si me gustan los toros. Diría que no, pero para decir que no tendría que ir a unas cuantas corridas más, hacerme al ambiente, acostumbrar el paladar. No me gustan los toros como a un niño no le gusta el vino: hay placeres que entran solos y placeres que hay que embutir en el cuerpo con disciplina, porque sólo se aprecian después de muchos ascos y caras raras. Tampoco creo que le importe a nadie si me gustan o me disgustan. Si me lo planteo es porque los toros suponen una trinchera, porque hay gente dispuesta a abrazarme o a cortarme la cabeza en función de mi respuesta. Quieren saber si soy de los suyos —es decir, de los que hay que ser— o de los otros —de los pestíferos—.

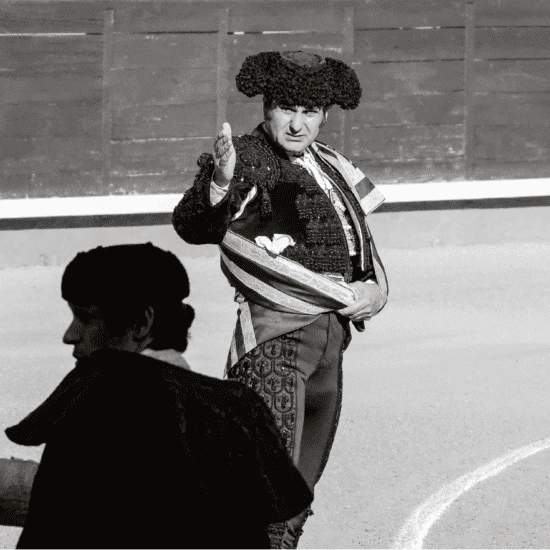

Cuando Chapu Apaolaza me llevó al callejón de Las Ventas escribí un artículo que creo que se tituló «Un antitaurino en Las Ventas». Llevaba más intención que verdad, como todos los titulares, porque quería escribir desde la extranjería y a la contra, como un observador internacional de la ONU en las elecciones fraudulentas de un país bárbaro y muy lejano, pero lo cierto es que si soy antitaurino, lo soy por retórica. Para oponerse a algo hay que militar, y eso requiere mucho esfuerzo y tiempo. Hay que odiar muchísimo algo para dedicar las energías propias a lograr su erradicación, y yo sólo odio así a alguna exnovia, a algún amigo traicionero y puede que a mi padre algunos años, pero nada más. No lamentaré que los toros desaparezcan mañana, pero seguramente tampoco lo celebre ni haga ningún gesto por acelerar su extinción. Porque a la extinción van, eso no lo puede negar ni el aficionado más obstinado: no hay lugar en el hoy para un ayer tan orgulloso y áspero.

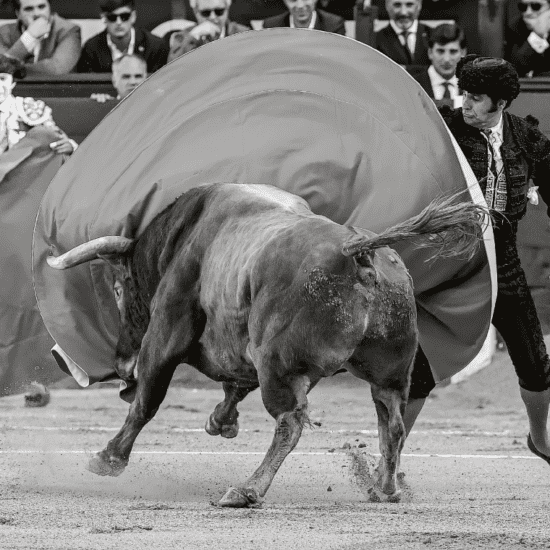

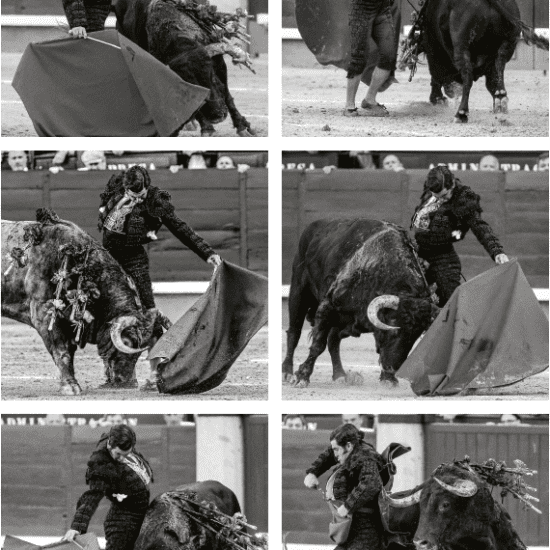

Lo que de verdad me pregunto cuando me pregunto si me gustan o me disgustan es si estoy dispuesto a reconocer que me atrae cierto tono, cierta liturgia y cierta manera antigua y mistérica de estar en el mundo. Si soy capaz de decir sin rodeos que percibo en el ruedo una verdad enfrentada al mundo de cartón y apariencia en el que vivimos hoy. Cuando todo se ha vuelto teatro, cuando nada tiene consecuencias, cuando hasta los restaurantes advierten de las intolerancias y miden las calorías de sus platos para evitar riesgos cardiovasculares, una corrida de toros es un jirón en el tiempo de un mundo más cercano a Shakespeare que al Telediario. Un mundo que entendía los códigos de la tragedia como una traslación de la vida y no como una técnica dramatúrgica.

Yo sólo soy un alfeñique acobardado por la civilización moderna, la degeneración genética de una raza de cazadores y labradores que, como las especies taradas por los cruces y la endogamia, no sobrevive sin ayuda de calefacciones, aires acondicionados y ropa confeccionada en China. Cómo no voy a retroceder espantado ante la sangre, las banderillas y el estoque. Cómo voy a entender los aplausos y los pitos y todo ese lenguaje arcano si todo me lo mandan por triplicado y con acuse de recibo. Una corrida me fascina como me fascina el borde de un precipicio: con una mezcla incómoda de morbo, vértigo y la convicción de que yo no debería estar ahí.

Lo cómodo sería oponerme. Hablar de tortura y maltrato. Seguir el hilo del ciudadano bien educado. Lo cómodo sería, igualmente, comprar el Cossío, abonarme a Las Ventas, estudiar y hacerme erudito y escribir crónicas llenas de entusiasmo y adhesión. En ambos casos encontraría brazos amigos. En ambos casos me esperaría la felicidad y el calor de la tribu.

Mi sí pero no, esta tibieza y esta confesión de perplejidad, me dejan, sin embargo, a la intemperie más pura. No me apena, porque creo que es el único lugar digno que puede ocupar quien se dedica a pasear por el mundo y soltar palabras sobre él, pero a veces echo de menos saber qué siento sobre algo que es tan sentimental y que exige del espectador una toma de postura tan firme.

Sergio del Molino es escritor.

TERCER AÑO. NÚMERO OCHO. OTOÑO. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 2019