Este verano, en los tendidos de sol de la plaza de toros de Ronda gritaba un hombre. «¡Idiota! Si ya lo sabía yo. Ya sabía que este no iba a hacer nada. Mira, mira, mira. ¡Torea! Ya está, que no quiere». Morante de la Puebla daba los últimos muletazos al quinto de la tarde, un toro de Juan Pedro Domecq que se apagó enseguida. Lo había bordado con el anterior. Para ese señor no era suficiente. «Os lo dije, si es que os lo dije. He venido por ver el ambiente, y al chaval [Pablo Aguado]. No merece la pena. Ya sabía yo que Morantito no iba a hacer nada. ¡Sinvergüenza! ¡Fuera ya, Morante! ¡Fuera ya!». A su alrededor, cientos de personas se apretaban cociéndose en el precioso horno construido cerca del tajo que enamoró a Orson Welles. Un speaker corner concurrido desde donde el señor insultaba al torero colocado en la célebre posición del pueblo que pontifica. El pensador de Ronda adopta una posición expansiva. Sobresalía el codo, marcando los límites del trono del respetable, el mástil de la razón de la gente, la verdad del público que paga una entrada. «¡Desgraciao! Siempre igual, Morantito», le rezaba a todos los santos del toreo.

Morante de la Puebla ha recorrido España durante la temporada 2019 buscándose líos de feria en feria. El palmarés de este año es una colección de descalificaciones recogidas provincia por provincia, en plazas de segunda y tercera. Se dejó un toro vivo en Linares. «No ve, no ve». El matador de toros sevillano, el torero con más talento de dos o tres generaciones y posiblemente de la historia, ha completado una temporada impropia de una figura del toreo, del concepto clásico de figura del toreo: ¿es su última performance? En Conversaciones con Marcel Duchamp (Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, edición de 2013), Pierre Cabanne, periodista y escritor francés, pregunta al artista sobre su giro hacia el cubismo. «Fue más o menos en 1911 […] Con desconfianza contra la sistematización —contesta Duchamp— nunca he sido capaz de obligarme a mí mismo a aceptar las fórmulas establecidas, a copiar o a ceder a una influencia hasta el punto de hacer algo que recordase lo que había visto la víspera en un escaparate».

El 11 de septiembre, en Valladolid, Morante también toreaba mano a mano con Aguado. La vuelta de Ronda se disputaba en el norte con toros de Garcigrande y Juan Pedro Domecq. A las dos de la tarde, Morante mataba el tiempo bebiendo tercios de Heineken en el bar del hotel. Fuera, hacía demasiado viento. El fenómeno hablaba de fútbol, saludaba a los partidarios, firmaba autógrafos. «Nunca he sido capaz de obligarme a mí mismo a aceptar las fórmulas establecidas», parecía decir al desaparecer en el ascensor un par de horas antes del paseíllo. Morante no va a ser nunca la figura del toreo «que había visto la víspera en un escaparate».

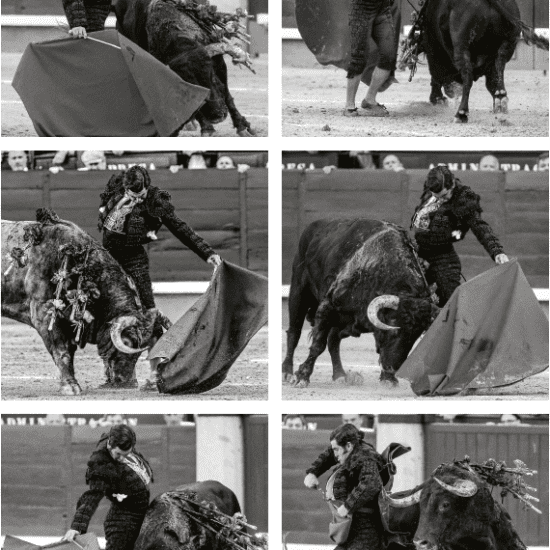

Por suerte, aclaro. Pedirle a Morante algo parecido a la profesionalidad, que sea profesional, encorsetarlo en ese marco reglado, la horterada tan manida de estar-a-la-altura, reduce a Morante a solo un torero bueno, diluyendo la personalidad que remata su condición de matador de toros irrepetible. Sería demasiado simple ver a Morante esforzándose por encajar dentro del canon. Pero no se puede decir que no lo haya intentado. La trayectoria de Morante de la Puebla es un batiburrillo de malas planificaciones, decisiones dudosas con buena intención de las que surge el torero actual, que ha hecho del pasotismo la mejor virtud: no se puede estar más natural delante de la cara del toro.

Al principio, antes de viajar a Miami para paliar su enfermedad, el trastorno de la personalidad que sufre y por el que recibió tratamiento con electrodos, Morante tenía la inercia de la juventud. Qué cintura para moldear las embestidas. Un yacimiento de torería. Consiguió abrir su única Puerta del Príncipe tras cortar las orejas en una corrida de Guadalest. Sevilla había encontrado, como sospechan muy pocos, a su torero. Aterrizó en la realidad con un tabacazo. Volvió de Estados Unidos diferente, más gordo, frenadas las alegrías que lo señalaban como niño prodigio del toreo. Morante tuvo que buscarse la leyenda: aquellos años quizá fueron los mejores. Cuajaba los toros con un concepto barroco que, sin embargo, fluía. Era pura dinamita. No empalagaba, y tartamudeo como Woody Allen al recordar algunos vídeos.

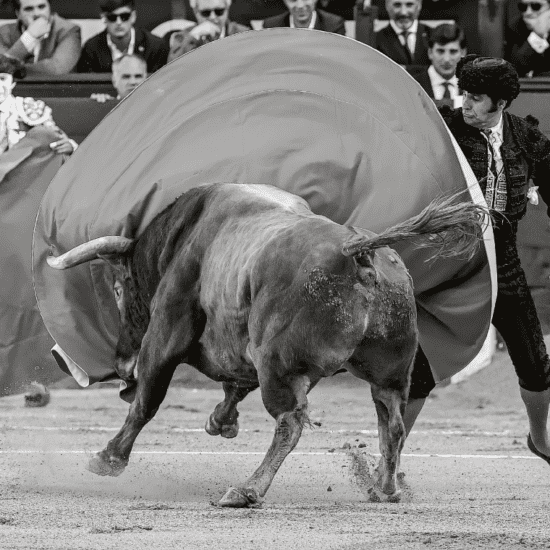

Llegó la época del apoderamiento de Rafael de Paula, la portagayola de Sevilla, la Beneficencia en Madrid y otra retirada «para organizar» los asuntos que había dejado el maestro de Jerez digamos que algo revueltos. La reaparición, con unos cuantos kilos menos, lo encumbró en el imaginario colectivo como el mejor torero en, al menos, tres momentos. El recibo con el capote al toro de Victorino Martín, la tarde de Sevilla con el toro de Juan Pedro Domecq —vestía un verde botella y azabache— y la más importante de todas: el lío a la verónica en Las Ventas. Ese día refunda el toreo con el capote en el lugar más exigente. Como si Velázquez hubiera pintado Las meninas rodeado de 20.000 personas. La estadística no es favorable porque no hay puertas grandes que sellen los hitos.

El concepto de Morante ha cambiado tantas veces que es difícil seguirle pista. Se pueden poner balizas a las tardes que marcan la evolución. Valencia, Sevilla y México, hace unas semanas. De esa última noche en la de México, se puede rescatar una imagen en la que, toreando con la derecha, sujeta la escena delicadamente con la otra mano, parece asomarse a oler un puchero puesto en el fuego, la muleta cae como una cortina a dos centímetros de la cara del toro. Un mar en calma reduciendo al bicho. La naturalidad de Pepe Luis Vázquez perfeccionada. Torear no supone un esfuerzo en Morante, despojado completamente de cualquier atisbo de arrebato, reducida al mínimo la expresión. Físicamente se ha dejado, haciendo más evidente su opción de no retorcerse para cuajar las embestidas.

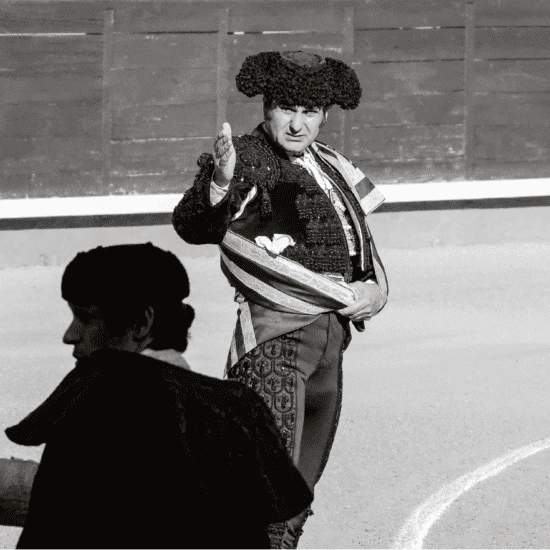

Ver torear a Morante este año ha sido una lotería que, casi siempre, no ha tocado. Esa actitud ha coincidido con la llegada a las plazas del público con intolerancia al fracaso. Según Jean-François Lyotard, «el valor vigente está en aquello que sea capaz de ofrecer un resultado». El filósofo, padre del posmodernismo, acierta definiendo al nuevo público que acude a los toros sin referencias de la educación taurina de siempre: impaciente por amortizar su entrada. El relativismo es bienvenido en el rito más estricto. Deliberadamente, Morante, o al menos me gusta pensar que es así, se enfrenta a esas actitudes con su forma de estar en la plaza. La naturalidad —el pasotismo de esta temporada—, asumir el fracaso como parte fundamental de la creación, choca contra la actitud de los nuevos, que quieren héroes comprometidos que los entretengan quince minutos haciéndole mil cosas complicadísimas a los toros. Buscan a Ángel Cristo, y en Morante topan con el mingitorio de Duchamp: un gran petardo firmado. Normal que se produzcan situaciones complicadas en las plazas de toros debido al choque de conceptos.

La decadencia de Morante de la Puebla supongo que es el último reducto para educar a los nuevos aficionados. La vuelta a España que ha dado el genio esta temporada pasando de todo, acompañado de Pedro, su amigo inseparable, ha sido la última referencia de la tauromaquia sin atletas. Lo que algunos identifican como solera. «El aficionado se queda con los detalles», he escuchado desde que tengo uso de razón.

Morante se dirigió al hombre de Ronda antes de seguir su camino hacia las tablas. Llevaba todavía la espada en la mano. No había saludado al presidente. Tampoco se había despedido del público. Allí seguía el señor gritándole «¡Morantito! ¡Morantito!». Lo miró y, parafraseando a la poeta francesa de origen rumano Anna de Noailles, creo que acerté a leerle los labios, dijo: «Habré sido inútil pero insustituible». Cuando se retire no nos van a quedar ni las broncas.

Juan Diego Madueño es crítico taurino de El Español.

CUARTO AÑO. NUMERO NUEVE. INVIERNO. ENERO – ABRIL. 2020