Para los amantes del toreo existe unanimidad en considerar una manifestación cultural a la fiesta de los toros, dada su larga y profunda relación con la historia del hombre de la península ibérica, y no sólo con él, sino con los habitantes de otros espacios geográficos en tanto la proyección civilizadora del mundo hispánico, donde el toro creció y se entendió como numen o dios. El recorrido de la fiesta taurina hasta la actualidad es sugerente y extenso, contando siempre con la oposición del pensamiento antitaurino, desde actitudes religiosas, económicas o morales. En la actualidad, el sector abolicionista del trato del hombre con el toro acosa y pone contra las cuerdas al mundo taurino, asumiendo la supuesta autonomía de los animales como seres sufrientes y con voluntad propia. Al mismo tiempo, un racionalismo frío equipara a los animales con las personas y sus derechos. Tal situación sume a los aficionados a los toros de hoy en un estancamiento cultural, porque cualquier referencia a la historia, a la cultura o a la tradición tiene que superar filosóficamente la acusación de crueldad intolerable (la muerte del toro en el centro de la diana) que los animalistas achacan a la actividad táurica.

Los toros han formado parte de nuestra cultura popular y han participado en sus ritos religiosos desde tiempos remotos. Ahí están las pinturas rupestres, el culto mitraico o el taurobolio. Más adelante, en plena Edad Media, como origen de la corrida de toros española nos encontramos con el culto del toro nupcial, en cuyos comienzos no se mataba al toro, y que abrió el camino, según las investigaciones de Ángel Álvarez de Miranda, a la moderna suerte de banderillas y al empleo de capa y muleta. Aquí el trato del hombre con el toro se establecía en términos de magia sexual, de ritual genésico, dados los poderes del animal, tótem ibérico, para favorecer la fertilidad. De la desacralización del rito de esta fiesta campesina surgió un juego con el toro y un espectáculo profano.

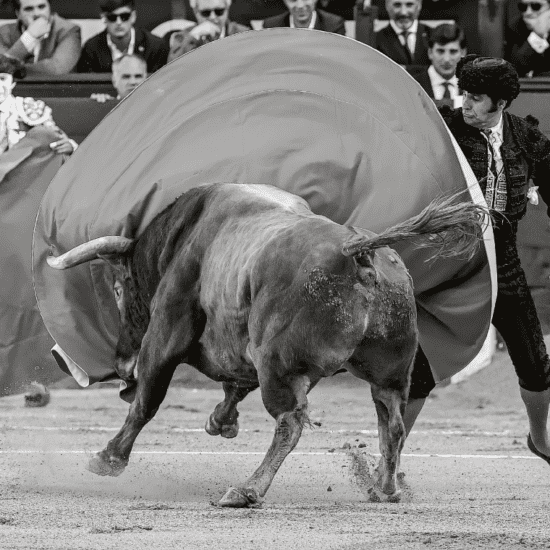

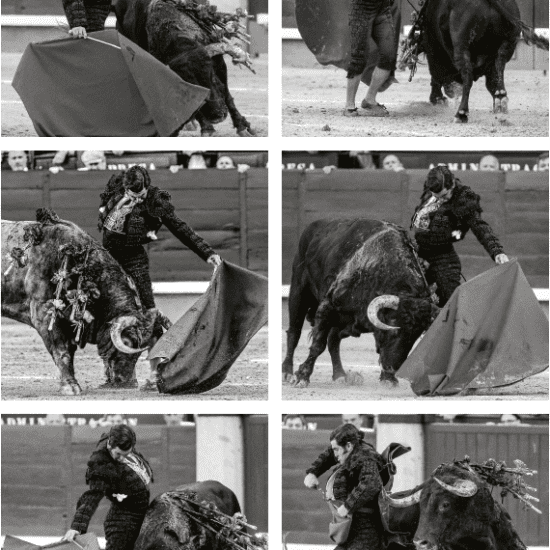

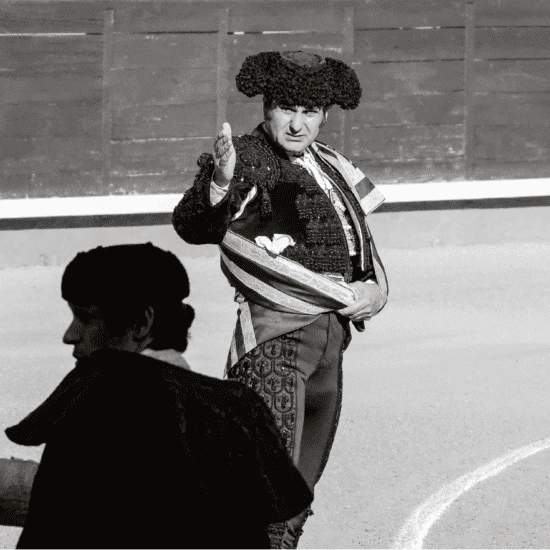

Sabemos que la lidia de los toros también perteneció a la cultura nobiliaria hispánica, durante un largo tiempo, de la baja Edad Media hasta los últimos tramos de la Edad Moderna, lo que supuso un respaldo político y un apoyo social. La fiesta de los toros a partir del juego nobiliario, de carácter cortesano, adquirió un fundamento normativo esencial para la formación de la corrida moderna. Los caballeros toreadores en la suerte de la lanzada y en la suerte del rejón, en los siglos xvi y xvii, practicaron diversas suertes con ambos utensilios y redactaron reglas (en escritos y tratados) para conseguir una actividad ceremoniosa, ordenada, segura, lógica y bella. Desde el toreo caballeresco, en la versión evolucionada del rejoneo, pasará a la corrida moderna, ya muy próxima, la suerte de varas y la muerte del toro (el sacrificio). A su vez, el toreo a caballo ecuestre transfirió al toreo a pie los valores del caballero, consistentes en su valor, arrojo, ánimo, serenidad, mesura, disposición, generosidad y raciocinio para emprender la mejor regla en cada suerte. Allí nació un concepto de toreo continuado (ligado), ante toro parado, llevado con temple, mando y remate.

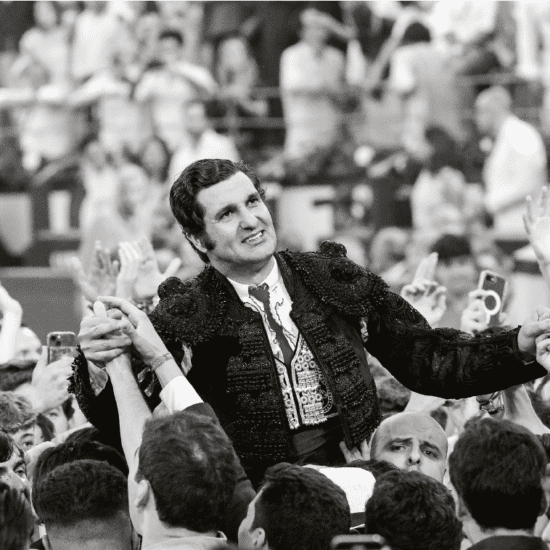

Desde el siglo xviii permanece vigente, y como referencia máxima del taurinismo, la corrida de toros moderna o a pie. De ella sabemos cómo ha evolucionado, sus etapas, sus principios y multitud de pormenores. Valoramos su implicación en la vida social española y en los países donde se ha desarrollado, y, por ello, estamos seguros de que forma parte del tesoro histórico, antropológico, social, económico y cultural hispánico. Normalmente, todas las referencias que se hacen sobre el mundo de los toros, desde finales de la Edad Moderna, tienen en mente la dimensión que ha alcanzado el espectáculo en esta modalidad. Ante el asedio que padece la actividad taurina desde los criterios del animalismo de hoy en día, tenemos que acudir a la antropología para encontrar una posible vía de explicación del hecho de los toros, que no deja de ser una posibilidad de la pervivencia del fenómeno y de la especie animal que es protagonista: el toro. Sería un modo racional de salvar el implacable hostigamiento de las ideologías ecologistas y animalistas contra la existencia de la fiesta taurina. Esta explicación la obtenemos de la filosofía de Gustavo Bueno, por medio de la interpretación de Alfonso Fernández Tresguerres.

En el terreno específico del espacio antropológico, Gustavo Bueno realiza una ampliación de éste, llevándolo desde parámetros bidimensionales (los usuales) hacia otros tridimensionales para analizar fenómenos específicos religiosos nuevos (la relación actual de la humanidad con los animales a través de la piedad). Dicho espacio permite revisar y ubicar ahora el estudio de la ceremonia de la corrida de toros (las relaciones de los humanos con un toro visto como ser numinoso). El espacio antropológico bidimensional relacionaba al hombre y al toro dentro de la religión tradicional (animista o monoteísta), o bien en un eje circular (las relaciones de los hombres entre sí, siendo el toro un símbolo o proyección de lo humano) o en un eje radial (las relaciones de los hombres enfrentados con la naturaleza como objeto, donde el toro sería una fuente de proteínas). En ambas visiones históricas, los toros, en cuanto animales, eran entendidos desde una perspectiva antropomórfica o como simples máquinas.

Desde el materialismo filosófico ideado por Bueno, el nuevo espacio angular o tridimensional relaciona al hombre con seres (animales) que poseen entendimiento y voluntad, según se les ve hoy. En la ceremonia religiosa o numinosa del toreo se les identificaría con toros de poder, con su peligrosidad y en su verdadera constitución, con referentes de los grandes animales del Pleistoceno pintados en las cavernas. La desaparición del Dios católico y la aparición de la etología en el mundo moderno admite el refluir de una religiosidad primaria de carácter numinoso para que se justifique la fiesta de los toros.

José Campos Cañizares es escritor y profesor en la Universidad Wenzao, Kaohsiung, Taiwán

CUARTO AÑO. NÚMERO ONCE. OTOÑO. SEPTIEMBRE – DICIEMBRE. 2020