Desde que nos dejó, no he cesado de huir del dolor de evocarlo en estas líneas.

Se viene encima Alberto, toda su casta noble, su manera dulcísima de vivir, siempre con otros, aquéllos que lo conocieron muy bien, los que vivieron con él toda la vida o los que sólo tuvimos la fortuna aluvional de conocerlo poco tiempo, de verlo pocas veces. Curiosamente, ese poco tiempo, contra las leyes de la física, o quizá a sus anchas, nunca se tradujo en poca cosa: cada vez que estuvimos con Anaut —nuestro gran capitán, porque yo quería imaginarlo así, como los almirantes antiguos, ensanchando el mundo—, el tiempo se hizo elástico, el presente extenso, como en una imaginación einsteiniana. Alberto era —es— vínculo fecundo para ensanchar el ahora, atajando pasado y futuro en el lazo amable de sus invenciones y aventuras.

Voy a contradecir a los maestros. Dice uno —al que admiro grandemente— lo siguiente (y no lo nombro para que aquí brille el esplendor de un solo nombre, Anaut): «Todo ser vive a partir de una pequeña señal fascinante encontrada en otro ser, e incesantemente para él perdida. Todo hombre pasa su vida buscándola para retomarla. Es, cada vez, como quien despierta de un sueño. Lo que el otro se ha llevado a la tumba con su cuerpo, más que aquello que era él, lo que más nos hace falta además de él mismo, más aún que su cuerpo, más que su identidad, incluso más que su nombre, más aún que su vínculo (su cordón umbilical también otrora inhumado) es aquello que lo empujaba a ser». El mismo autor aquí sin nombre dice esta verdad que la sabiduría cuántica ha confirmado: «Los objetos conservan algo de los ojos que los miraron». Puesto que Alberto nos miraba —por debajo de las gafas, entre curioso e irónico, absolutamente atento en su generosa entrega—, entonces nosotros conservamos algo, o mucho, de esos ojos. Y en ello pasa, como un misterio griego que salta hasta el presente, un duende, precisamente, la fuerza que lo empujaba a ser. Una fuerza que ahora también es nuestra.

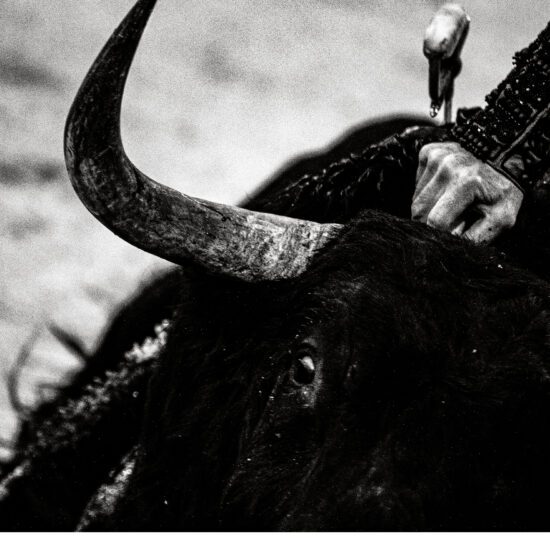

No seré yo, a riesgo de quedarme debiendo mucho, capaz de enumerar las cosas que hizo y nos dejó Alberto Anaut. Estas líneas, acostadas en el lecho gentil y soberbio del Minotauro, lo saben más que nada. Ese refugio para la sociabilidad creativa, el Club Matador, elegantísima finta de esgrima intelectual; el lugar de las invenciones que se resisten al segundo principio de la termodinámica —porque no se agotan en ningún frío de entropías— (con todo y tener por nombre La Fábrica); los festivales, los encuentros, el periodismo más brillante, los placeres terrenales, la música, el toreo, la peña con nombre del torero del mechón blanco, la fotografía, la diligente escucha, el arte, y, sobre todo, el arte de vivir con arte.

De Alberto conservo yo, como un tesoro, tres recuerdos, que fueron también tres dones que su amistad me ofreció. El primero de ellos tuvo lugar en Ronda, donde lo conocí, a la salida de una Goyesca, en el ajardinado patio de caballos de la Real Maestranza. Con la noche caída entre jazmines, quedamos en el Parador, junto al inefable Jorge F. Hernández, y a Carmen, frente a los abismos del Tajo, viendo el puente nuevo en una tarde de risas. Como para honrar una frase de Ramón Gaya —«los abismos no son para caer en ellos, sino para nacer de ellos»—, esa misma tarde Alberto me contó sobre el Minotauro que estaba por nacer, y me invitó a escribir en sus páginas. Las osadías se juntan para componer el mundo, aunque no puedan: sus ojos que me vieron y los míos que de ellos algo guardan, a mí, que no he sido ni sabedor ni experto, ni enciclopédica memoria del toreo, ni siquiera enteramente aficionado de saber las castas y toreros, sólo un poeta menor que va por las corridas, Alberto Anaut me dio el mejor presente que mi escritura haya recibido para asentarse, y dormir su espera, en las páginas (que no pueden ser más bellas) de este periódico. Segundo recuerdo: caminábamos juntos en la noche de Fuente del Berro por las callejas donde Alberto y Carmen vivieron su noviazgo, y el gran capitán nos contaba de cuando se estrenaba a la mejor escuela de periodismo que haya tenido España, al salir de aquella dictadura y de su muerte perezosa y larga. De esa noche hay dos imágenes que no se borran: la elegancia de Alberto, sencilla e insuperable, marca del alma y de la casa; y la generosidad de llevarnos a un rincón querido de su vida, aquel comedero magnífico, Órdago, donde supimos que teníamos que cambiar el itinerario de nuestro viaje para ir a los sitios que nos indicaba en el País Vasco. Cada vez que amanece el sol brillante, y hay cerca agua limpia, océano en mi vida, se me viene la alegría y el esplendor de Haitzalde, cerca de Mutriku, donde, gracias a Anaut, fui feliz con Pío Baroja entre las manos. No se me borra en el recuerdo la mesa imposible en el Elkano de Getafe, que se abrió para nosotros con sólo mencionar su nombre, y la versión marina de lo sublime en las carnes insondables de un rodaballo. Dice Séneca que el círculo de nuestra vida es sólo sueños, espasmos y alimentos; tal es la órbita de nuestra materia fundamental. Y Alberto sabía, me temo, en la estela del buen Epicuro, recoger de allí los mejores frutos.

El tercer recuerdo es el más vívido: nos vimos brevemente en el Club Matador, junto a Carmen. Ellos se iban un fin de semana, un poco de improviso, a Nápoles. Yo les dije: no dejen de ver la tumba del clavadista en Paestum. Tengo para mí que esa frase, y el rostro de Alberto cuando regresaba, y la imagen de Butes cayendo al Ponto incesantemente, que es la metáfora más hermosa de la vida, se hizo vínculo cifrado donde guardar en mi afecto la figura irrepetible de Alberto Anaut, torero y clavadista. No se lo mencioné nunca, era un secreto sin palabras que no existió entre nosotros, acaso tan sólo en la manera que mis ojos encontraron para conservar la mirada de Alberto, cada vez que la recibieron.

Cuando Zenón define al amigo —nos recuerdan de nuevo los maestros— toma un atajo brutal y bello de palabras justas: el amigo es otra primera persona del singular que se abre paso en nosotros; cuando estoy con el amigo somos siempre menos que dos, somos solo uno, porque el amigo es yo, conmigo: otro yo y no otro que yo. Por ello cuando el amigo muere, también morimos; algo se desgarra, muere en nosotros. Morimos del amigo que muere. Pero no sin recordarnos que aquello que lo empujaba a ser —al contrario de lo que los maestros afirman— no muere: está en las cosas que miró, en nuestros ojos que sus ojos vieron. Como el clavadista, no cesa de caer, pero esta vez cae para nosotros, para poder nacer nosotros, todo el tiempo, del abismo de su ausencia.

LUIS PÉREZ-ORAMAS es escritor y curador de arte