Desde que comencé a ir a los toros a finales de los años setenta del siglo pasado he podido comprobar la existencia de una pugna entre el aficionado de Madrid y el establishment taurino. Ha venido a ser un combate palmario —también subrepticio— a través de los años, en torno a cómo se entiende el espectáculo de los toros en infinidad de apartados; entre otros, el de la confección de los carteles, la valoración y seguimiento de las lidias, la estimación sobre los distintos toreros y ganaderías, y el juicio a seguir ante el evento taurino por parte de las presidencias, los veterinarios o la misma crítica taurina. La historia de la tauromaquia ha tenido como eje central, en todo momento, a la plaza de Madrid y a su afición. La exigencia y la dureza de criterio de los aficionados de Madrid respecto a lo que sucede en el ruedo, y fuera de él, viene de tiempo inmemorial. Su veredicto ha influido desde la época de Costillares hasta la de Morante de la Puebla. El dictamen propio de Madrid sobre lo que acontece en el ruedo —en la lid entre toro y torero— se manifestó pronto y brota del hecho de los frecuentes festejos que se dan en la capital de España. El asistente a las fiestas de toros en el coso madrileño, convertido en aficionado, desde cuando el toreo caballeresco, ha intentado no perderse ninguna corrida de las anunciadas en su plaza en extensas temporadas. Porque ver mucho facilita poder saber mucho. Hay un deseo de ver y de saber. Ésta es una de las claves de la afición de la plaza de Madrid, a la que el crítico Joaquín Vidal denominó «la cátedra del toreo», uniendo en la expresión al templo y a sus moradores. Además, el juicio representativo y sumario del adepto a los toros en Madrid, permanentemente afilado, a veces exquisito, se ha fundado —en el curso de los años— en el hecho de hablar y escuchar, tras la acción, y en leer; en informarse, en estar en los entresijos; y en opinar durante la creación de la obra en directo y en vivo, cuando toro y torero se encuentran en el meollo del suceso. De ese poder saber nace una mirada más atenta, más afinada, menos convencional.

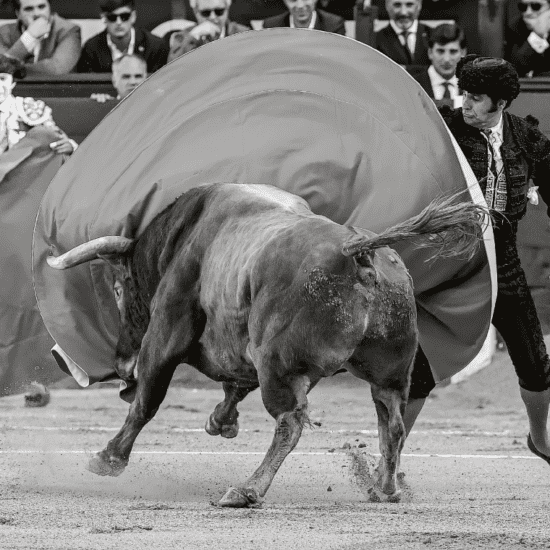

El aficionado de Madrid ha sido, y es, un degustador del espectáculo taurino con criterio severo, recto y minucioso. Aspecto que se traduce en distintas reglas de observancia. La primera de ellas, fundamental: pertenecer a una plaza amante y devota de que el toro lo sea en toda su integridad, que no haya sido manipulado, principalmente en sus defensas: no haber sido afeitado. La segunda, que el toro mantenga y posea sus fuerzas, de ahí tanta acritud del respetable público venteño ante determinados encastes y ganaderías, hoy bajo el domino de la sangre Domecq, debido al interés comercial de la blandura en sus productos. Un tercer aspecto se relaciona con una doble reverencia de la plaza de Madrid por la naturaleza del toro, expresada a través de un extremado aprecio por su fondo —raza, casta, bravura y fiereza— y por el continente y sus formas, el trapío del astado, con toda su verdad y belleza. Aparte del toro, la afición de Madrid es específicamente observante de la actitud de cada torero, por eso la evaluación de su quehacer procede de su entrega y de su «trabajo». Y de su ética, de su colocación ante el toro —enfrentado y cruzado— y de la complejidad y prioridad de la cargazón de la suerte, un caso que le atañe de manera directa al matador, aunque en todo lance de la lidia exista la aplicación de ese concepto.

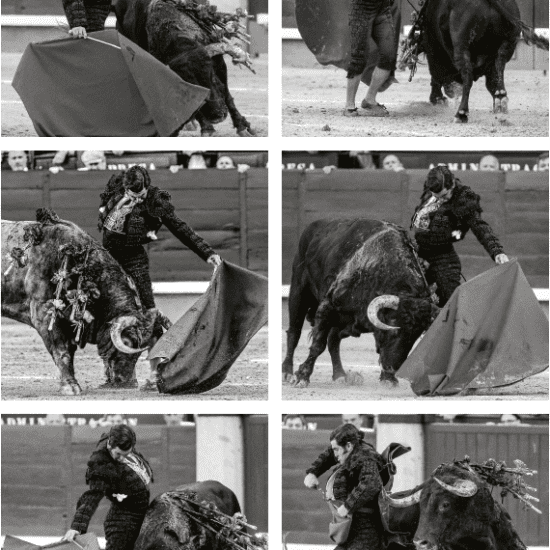

Por último, se valora la capacidad del torero para resolver los problemas propios de la lidia y la demostración de que torea y sabe torear, de lo cual no se le tiene en cuenta si simplemente da pases. Pero en la disciplina en la que el aficionado de Madrid se muestra más examinador y constante es durante el desarrollo de la propia lidia. Una vez que el toro sale al ruedo, comienza la contemplación de lo que va sucediendo, con una solicitud de que todo aquello que haga el matador y sus subalternos sea a favor del toro, para que el animal llegue a la faena de muleta con su máxima pujanza, a pesar de la necesidad de ahormarle en los tercios de varas y banderillas. Se demanda que la lidia sea obediente a las normas, a la tradición clásica, que se tenga en cuenta el cumplimiento del reglamento; porque el valor del espectáculo reside en el respeto al toro, y es deber de todo torero y matador dominar al toro con verdad, sin trucos, sin artimañas, sin buscar atajos. Madrid, principalmente, no perdona la merma. La labor del toreo pondrá en relieve —que resalte— la condición del toro para que aflore la grandeza por medio de una lidia honesta. En los dos primeros tercios aludidos se valora que se vea al toro y que se destaquen y mejoren sus cualidades, no restarle fuerzas al astado, de ahí la importancia de los castigos en el morrillo y con proporción. El arte de la lidia residirá en hacer las cosas de frente, de cara al toro y con justeza.

Ahí el paradigma y la emoción. En la faena de muleta, de nuevo la proporción: un dejarse ver por parte del matador, un despliegue de torería, un compromiso, dar distancia a los cites, la adecuación de los terrenos, tandas cortas, torear para adentro, pasándose cerca al astado, y con esa dificultad —y riesgo— de cargar la suerte en el centro de los pases para logro de un toreo hacia adelante —no hacia atrás—, más el temple, el mando y el remate. Pocos pases, medidos.

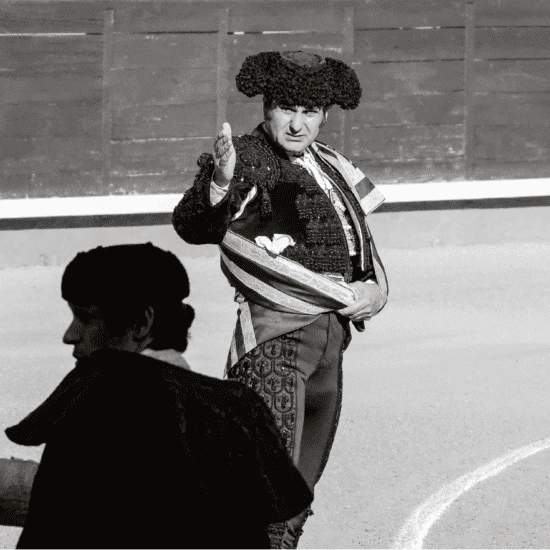

Y la rectitud del matador al ejecutar la suerte suprema para dejar el estoque arriba. En todo lo expuesto con anterioridad —ánimo, colocación y cargar la suerte— residen las diferencias de criterio entre la afición de Madrid y los gestores del mundo taurino; añadamos las causas crematísticas. Hasta aquí nos hemos centrado en apartados de la lidia, en el núcleo de la tauromaquia. Si aludiéramos a los administradores del negocio taurino, entraríamos en el mundo de los empresarios o de los apoderados. Pero estamos relatando lo que corresponde a la esencia del arte del toreo, lo que sucede en cada festejo en las arenas de los cosos, un territorio muy exclusivo de los toreros, de los ganaderos, de los aficionados, o de los críticos, en su saber contar el juego del toro, la verdad de la lidia y la tauromaquia empleada por los matadores cuando sobreviene el éxito y el fracaso.

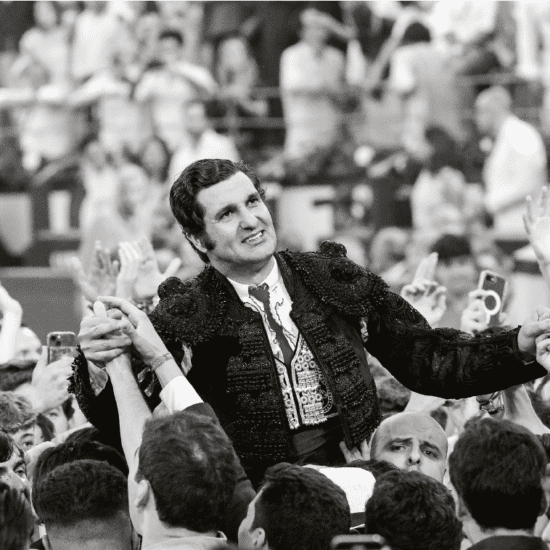

En el corazón o médula de la tauromaquia —es decir, en lo que se efectúa en el anillo— es donde debería reunirse todo el elenco de partidarios, defensores o aficionados a la fiesta de los toros. Sin abandono de lo que se gesta en el campo y en los despachos, porque influye. Ahora disertamos del acto que se lleva a cabo en el ruedo. La afición de Madrid lo tiene claro. Pide una perfección en la tauromaquia, que puede ser una utopía, pero que suele manifestarse como real en numerosas ocasiones: la historia de la tauromaquia se basa en la épica de lo que se ha experimentado y en los modelos que se erigieron a través de la demostración. Entonces, en el lado de la exigencia y cuando los hados lo deciden —porque el torero y el aficionado apuestan por ello— se manifiesta la inmensidad del toreo, es decir, la grandeza: lo ético, la perfección, el clasicismo.

Todo aficionado a los toros entiende qué clase de dominio, contorno y ámbito encierra y conforma la petición de este tipo de fiesta taurina. En la lucha insistente por mantenerse en este afán y por alcanzarlo, el aficionado de Madrid es como la piedra berroqueña de la plaza de Las Ventas. Duro. Tenaz. Conseguir todo lo señalado hasta aquí, ese tipo ideal de tauromaquia, viene a ser una batalla ardua. De ahí nace el combate que enfrenta al establishment taurino con el aficionado de Madrid. En el mundo de los toros, dentro de sus ámbitos gestores, se ha pensado que puede obtenerse el mismo resultado, el éxito artístico y el económico —no olvidemos este motivo prioritario— llegando por distinto sendero. Se le podría denominar, tal vez, el itinerario de la adaptabilidad a los tiempos, a la propia evolución del ser humano y de la sociedad.

De alguna manera, se trata de seguir un camino más amable. Menos recio. Más moderno. Para unos fines acomodados a cosechar la diversión. De fondo, una ruta hacia una deseable ocultación de la muerte y un diferente sentido de lo que es la existencia y la vida. Es decir, el recorrido de la ductilidad, que no es otro que aprovisionar a las corridas de toros de un ganado obediente, de un toro noble desrazado, sin atisbos de acometividad o de fiereza, con pobres defensas —bien hechas, eso sí—, sin que pueda realizársele una lidia completa, sólo preparado para aguantar a un son cansino, en su flojo trote, en aparente lentitud, larguísimas faenas de muleta.

Donde los matadores toreen dando muchos pases —de ahí pegapases— en tandas extensísimas, en cites encimistas —porque este tipo de toro los permite—, en un toreo por detrás, con la pierna de salida de los matadores muy retrasada al dar los pases, escondida, en una tauromaquia hacia atrás y todo muy ligado. Estocadas adecuadamente caídas pero efectivas. Las figuras de los matadores bellas, aposentado este concepto en un criterio estético blando, dicen que moderno, pero en realidad huero, trasnochado, de muy poca firmeza. Actualmente, el aficionado de Madrid —en todos sus graderíos existen aficionados cabales— no sólo está enfrentado a los gerentes directos del asunto taurino. El grupo de administradores e interesados en una tauromaquia exclusivamente lúcida y satisfactoria ha engrosado en los últimos tiempos.

A los clásicos gestores de la ocupación taurina se les suma ahora en el mismo equipo: aficionados o público de distinta índole —en Las Ventas y en otras plazas—; una amplia representación de ganaderos criadores de un tipo de toro adaptado; numerosos toreros involucrados —ante todo las denominadas figuras del toreo— y copiosos periodistas, críticos taurinos y escritores que ven la Fiesta desde el lado comercial. De modo que la pelea por conseguir un espectáculo según los cánones, y a la altura de lo que la tradición nos ha legado, parece quedar entre la afición de Madrid, que representaría lo negativo frente a un espacioso staff regente partidario de una fiesta de los toros amable, exitosa, feriada y estética —toros y toreros artistas—, decadente, muy propia del siglo XXI.

JOSÉ CAMPOS CAÑIZARES es profesor de Cultura española en la Universidad Wenzao (Kaohsiung, Taiwán)