«We are all witnesses», proclamaba LeBron James como un dogma y una advertencia. Una forma de recordar a los incrédulos que estaban asistiendo —en riguroso directo— al prodigio de un atleta que parecía exceder los límites humanos. Se trataba de una campaña publicitaria. También de una declaración de fe. Pero la frase sobrevive al marketing porque encuentra sentido fuera de la cancha. Y porque describe, con una exactitud misteriosa, el momento que protagoniza Morante de la Puebla.

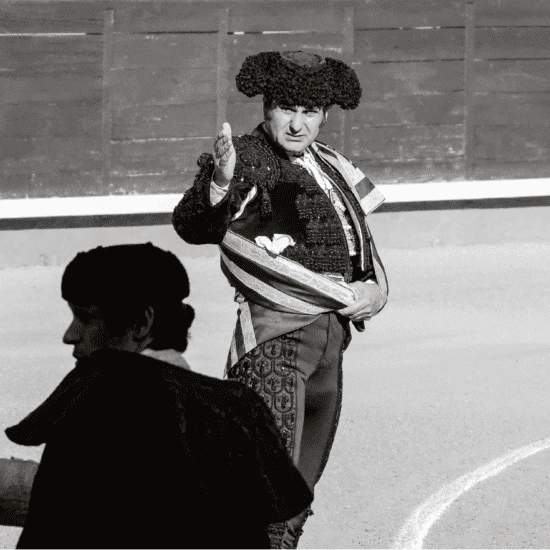

Somos testigos. Testigos de algo que no sabemos si volverá a ocurrir. Porque lo de Morante no se repite. Se sublima. Y cuando se sublima, se disuelve. Como el perfume del arte verdadero. Estamos asistiendo a un acontecimiento irrepetible, aunque cada tarde tenga el decorado de lo efímero. No se trata ya de decir que Morante está cuajando la mejor temporada de su vida. Se trata de entender que ha traspasado los límites de su tiempo. Que ha accedido a ese umbral reservado a los elegidos donde la técnica se convierte en alquimia y la voluntad en fatalismo.

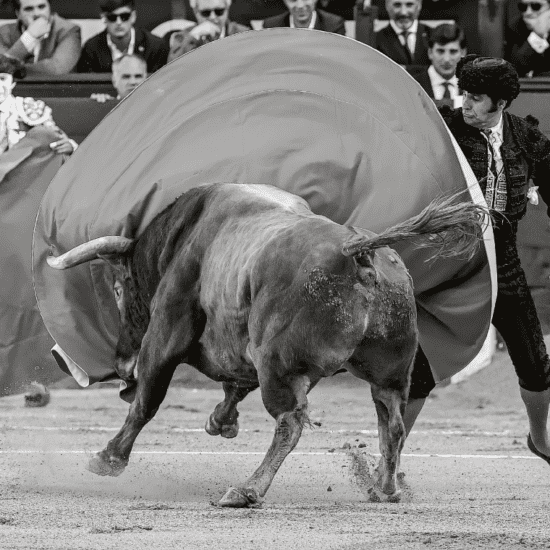

Morante torea como si estuviera cerrando un ciclo. Como si hubiera encontrado la llave secreta de la perfección que durante décadas ha venido buscando. No hay en su expresión ni la ansiedad del triunfo ni el tic del esfuerzo. Sólo queda el trazo limpio, el embrujo exacto, la liturgia lenta. Ha hecho del capote una bandera metafísica. Y de la muleta, una extensión del alma. Se diría que está toreando para sí mismo, aunque todos los demás estemos allí. De pie. Boquiabiertos. Conscientes —al fin— de que estamos siendo testigos.

Es difícil explicar por qué ocurre ahora. Por qué este 2025 se ha convertido en el año de la plenitud. Quizá sea la madurez. Quizá sea el hartazgo. Quizá el dolor —porque hay mucho de tragedia en su estética— le haya enseñado a administrar mejor la belleza. O quizá, simplemente, haya alcanzado esa edad en la que los genios dejan de explicar las cosas y se dedican solo a hacerlas.

Lo cierto es que Morante ha toreado en Sevilla como no se recordaba desde tiempos remotos. Que ha arrasado Madrid con la autoridad de un emperador renacentista. Que ha convertido plazas menores en santuarios. Y que cada vez más aficionados —incluso los descreídos, incluso los que nunca creyeron en él— han empezado a hablar de Morante en susurros. Como se habla de los mitos. O de los dioses que no se ven, pero se intuyen.

No sabemos cuánto durará este milagro. Puede que unas semanas. Puede que un año. Puede que lo suficiente para que algún niño en la plaza pregunte a su abuelo: «¿Tú llegaste a ver a Morante?». Y el abuelo, al borde del abismo de la memoria, responda: «Sí. Fuimos testigos».

Testigos de una belleza inverosímil. Testigos de un torero que ha hecho de su obsesión por la pureza una forma de redención. Testigos de la Historia, hasta el extremo de preguntarnos si Morante ha sido y es —y será— el mejor torero de todos los tiempos.

Rubén Amón es presidente de la Peña Antoñete