CÉSAR RINCÓN, Socio de Honor

«Distancia, tú eres mi tema», escribe Peter Handke (Nobel de literatura 2019) en su novela La tarde de un escritor. Y unas páginas más adelante se pregunta: «¿Por qué nunca se inventó un dios de la lentitud?». Distancia y lentitud. Dos palabras que, unidas, nombran el alma misma del toreo, el arcano insondable de este misterio.

Porque torear es justamente eso: medir el espacio y el tiempo, detener el mundo un instante… y habitar la belleza.

Sólo quien sabe esperar —con temple, con paciencia, sin trampa, sin alardes— puede alcanzar esa verdad abismal que se abre entre el hombre y el toro. Sólo quien es capaz de habitar la distancia y darle sentido al tiempo puede crear belleza sin artificio. Y esa lección, que pudiera parecer utopía filosófica, se hizo carne un día en los ruedos. Ahí, justo ahí, vive el arte de César Rincón. Pocos toreros han comprendido y expresado mejor esta lección.

Su nombre pertenece ya a la leyenda de la tauromaquia, pero su grandeza es la de los hombres sencillos y auténticos. Nació en Bogotá, aunque su destino lo esperaba en España. En su figura se abrazan las dos orillas hermanas de nuestra cultura hispánica: América y España, unidas por una misma pasión y una misma liturgia frente al toro bravo. El toreo, como tantas otras cosas nuestras, también es un arte de ida y vuelta.

Desde el principio, Rincón tuvo una idea fija: el toreo debía ser auténtico o no ser. No lo movía la ambición, sino una fe callada, una vocación limpia. Y esa fe lo condujo, en la primavera de 1991, a escribir una de las gestas más hondas y emocionantes de la tauromaquia moderna.

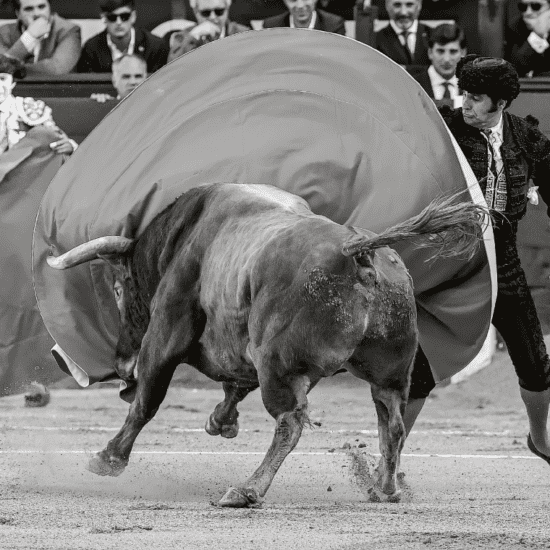

Aquel mes de mayo, cuando el tedio se había instalado en los tendidos de Las Ventas, vino Rincón y lo cambió todo. Se sacó un toro de Baltasar Ibán a los medios, lo citó de lejos, muy de frente, ofreciéndole el pecho, la muleta adelantada. El animal acudió al galope, y el torero lo esperó inmóvil. El muletazo surgió largo, templado, sentido hasta el último hilo del engaño.

Y ahí empezó todo.

Muchos aficionados todavía recuerdan aquel estremecimiento; aquel silencio de expectación en la plaza que era, en realidad, un grito interior: esto es el toreo. La plaza entera sintió una conmoción, una auténtica catarsis colectiva. El toreo, que parecía dormido, volvió a despertar. Y al día siguiente, otra vez. Y dos semanas después, otra vez…

Tres puertas grandes consecutivas en Madrid, la plaza más exigente del mundo.

Entonces Pepe Dominguín dijo: «Esto es como llamar a Dios y que te conteste».

Y era verdad. En aquellas tres tardes, lo imposible se hizo posible. En otoño, una cuarta puerta grande en Las Ventas para cerrar una temporada irrepetible.

Cuando, meses después, César Rincón regresó a Colombia, su pueblo lo recibió como a un héroe. Las calles de Bogotá se llenaron de gente que lo aclamaba. En una tribuna alfombrada de púrpura, el presidente de la República le impuso la Cruz de Boyacá, la más alta distinción del país. Pero aquel homenaje no era sólo al torero triunfador: era el reconocimiento a un hombre que había hecho del valor una forma de arte y del arte una forma de identidad.

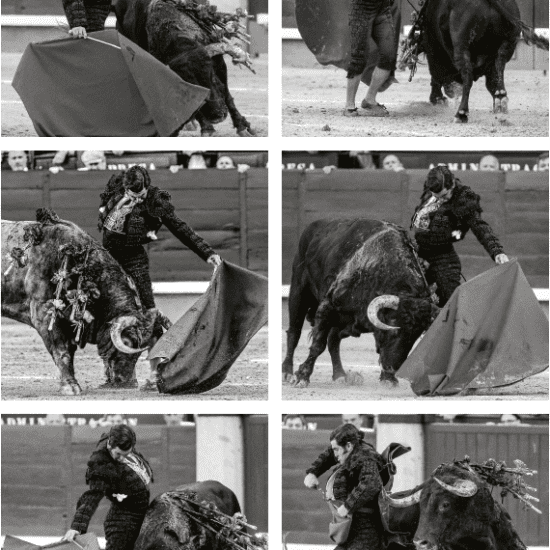

No obstante, su mito no se sostiene sólo sobre las tardes de gloria. También sobre el silencio, sobre el dolor, sobre esos años en que el cuerpo dijo «no» y el alma respondió «sí». Ahí está la lección más profunda: la de quien convierte el sufrimiento en camino de redención.

Esa verdad alcanzó su cima con el toro Bastonito de Baltasar Ibán, otra vez en Madrid, en 1994. Aquel enfrentamiento fue más que una lidia: fue un diálogo entre el hombre, la naturaleza y los dioses. Con Bastonito se fundieron el coraje y la emoción, la herencia y el destino, el arte y la épica. Fue una liturgia que trascendió el tiempo y nos recordó que el toreo es también —o quizá habría que decir por encima de todo— un lenguaje del alma.

Su tauromaquia podría resumirse así: distancia, técnica, temple, dominio y valor. Un valor seco, sobrio, sin alardes. Un valor que nace de la convicción interior, no de la búsqueda del aplauso. Porque César Rincón nunca toreó para gustar; toreó para decir la verdad.

Lo explicó como nadie su padrino de alternativa, Antonio Chenel Antoñete, al decir: «Es el toreo de siempre. Distancia al toro; técnica, porque sin ella no hay cite largo; enganchar al toro en la panza de la muleta y llevárselo atrás, templado, rítmico. Eso es el dominio, y cuando ocurre así, se manifiesta la belleza y se produce el arte. Y eso tiene un enorme mérito, porque supone contar con un valor a toda prueba». Y añadió Chenel, con la claridad de quien sabe reconocer la grandeza nada más verla: «César Rincón ha venido a poner las cosas en su sitio». Pues bien, ahí está todo dicho: ética, estética y valor.

Porque lo que Antoñete admiraba en Rincón no era sólo la técnica, sino el fondo moral que la sostenía: la serenidad frente al peligro, la limpieza frente al artificio, la verdad frente a la impostura. Lo dijo de otra manera el escritor colombiano Antonio Caballero:

«El toreo puede ser más bello, más artístico, más etcétera. Pero no más heroico. Y el heroísmo es la verdad profunda del toreo».

El heroísmo del torero colombiano fue doble: heroísmo público, en la arena, y heroísmo íntimo, en la vida. Ambos forman una sola gesta: la de un hombre que nunca se rindió, que hizo del dolor una forma de fe y del valor una forma de belleza.

César Rincón no vino a conquistar España, sino a ofrecerse a ella. Y en ese ofrecerse nos conquistó a todos. Su toreo fue —y sigue siendo, como tuvimos ocasión de comprobar el pasado día 12 de octubre— un puente entre dos mundos: la espiritualidad andina y la sobriedad castellana, la emoción criolla y la solemnidad ibérica. Por eso su nombre es ya patrimonio compartido de nuestra cultura hispánica.

Al nombrarle Socio de Honor de nuestra Peña Antoñete, no celebramos sólo al torero inmenso, sino al hombre que devolvió al toreo su sentido más alto: la verdad como belleza, la belleza como ética, y la ética como forma de vida.

Gracias, maestro.

Gracias por recordarnos que el toreo no es solo un espectáculo, sino una forma de verdad.

Gracias por enseñarnos que en el ruedo caben la emoción, la ética y la belleza.

Gracias por su humildad, su entrega y su fe.

Porque en cada muletazo suyo había algo más que técnica o valor: había gratitud, había amor y había respeto por el toro bravo.

Y esa fe, esa verdad, esa emoción que usted nos ha dado seguirán en nosotros cada vez que recordemos una faena, cada vez que soñemos con el toreo, cada vez que esperemos ver, una vez más, su nombre anunciado en los carteles.

Antonio J. Pradel es director de Minotauro