A comienzos de 2023, por segundo año consecutivo, nuestra Peña Antoñete decidió otorgar el premio al Torero del Año a Morante de la Puebla. El año anterior el diestro sevillano había acudido al Club Matador, sede de nuestra Peña, para recibirlo en persona; esta vez, por mediación de nuestro presidente, Rubén Amón, aceptó recibirnos en su finca Malvaloca, cerca de Utrera.

El 4 de febrero partimos de Madrid a primera hora. A las ocho de la mañana, un grupo de peñistas nos reunimos en Atocha para tomar el AVE rumbo a Sevilla. Desde Santa Justa un pequeño autobús nos llevó hasta la finca, a unos setenta y cinco kilómetros al sur. El día era luminoso y templado, de invierno amable. La idea de ver al maestro Morante —que había prometido torear una vaca para nosotros— animaba la excursión. Al abandonar la N-4, el camino se estrechó entre olivos, encinas y alambradas. Poco antes de llegar, un cartel en la cuneta izquierda anunciaba nuestro destino inminente con una sola palabra: «El arte».

Nos recibió Pedro Jorge Marques, apoderado de Morante. Tras los saludos, soltó como de pasada: «Por cierto, está aquí Rafael de Paula, pasando unos días». La frase cayó como un relámpago. De pronto, el motivo de la visita cambiaba de escala; íbamos a saludar al maestro Paula, el mito viviente, custodio del duende y el misterio.

Al doblar una esquina, lo vimos: sentado en un sillón de mimbre, al sol, frente a la casa. Allí estaba, inmóvil al sol, como suspendido en el tiempo. Nos acercamos reverencialmente sin darnos cuenta, atraídos por una fuerza invisible. Al vernos rodearle, Paula sonrió: «Parece que ha venido un colegio». Era una mezcla de guasa y majestad. Hablamos unos minutos con él, como quien consulta un oráculo: no en Delfos, sino en Utrera. Cada vez que movía las manos para explicar un detalle técnico del toreo, uno sentía que en esos gestos se conservaba la memoria corporal del arte de torear con arte.

Tras la entrega del Premio Minotauro, nos dirigimos a la placita de tientas. Morante lucía un precioso traje corto de terciopelo verde oscuro. «Me lo regaló Rafael», explicó. «Antes lo llevó él, pero no tiene ni un rasguño, se ve que no se arrimó mucho», bromeó. Aquel detalle decía más que mil discursos sobre la continuidad secreta entre ambos toreros.

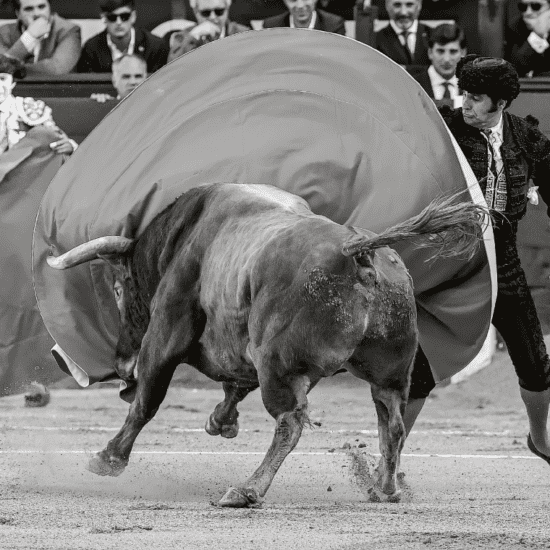

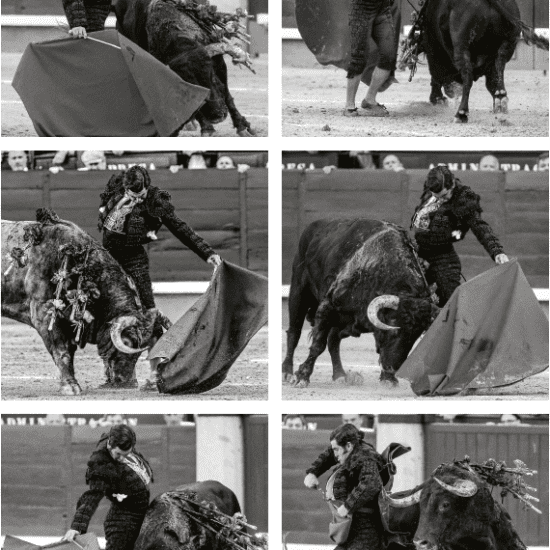

Un gesto nos llamó la atención: sólo Morante empujaba la silla de ruedas del maestro Paula. Nadie más. Le llevaba y le traía, con un respeto filial. El ruedo de la placita —albero de Alcalá de Guadaira— estaba impecable, como un jardín zen andaluz. La vaca, sin embargo, no ayudó. Morante apenas pudo expresarse, mientras Paula, desde la barrera, le indicaba con precisión terrenos y distancias, como si aún dirigiera la liturgia secreta de este arte.

Después volvimos a la casa, y de allí partimos todos a comer al asador El Paisano, en la carretera. Por azar o cortesía, me tocó sentarme a la izquierda de Morante; a su derecha, Paula. La relación entre ambos era la de un padre y un hijo: Morante le cortaba la carne, le servía el vino, le escuchaba. En la mesa, las conversaciones fluían dispersas. En un momento dado, Morante comentó sin venir a cuento: «Aquí al lado es donde Belmonte se pegó el tiro». Le pregunté si conocía la finca de Gómez Cardeña. «Nunca he estado», respondió. Malvaloca y Gómez Cardeña son fincas vecinas, separadas por apenas unos kilómetros, unidas por la historia íntima del toreo.

Terminados los postres y el café, emprendimos el regreso. No sabía entonces que estaba a punto de vivir el momento más importante de mi vida de aficionado. Al levantarnos, ayudé a Morante a incorporar a Paula. Entre los dos, le sostuvimos por los brazos. Paula, en medio, avanzaba con pasitos lentos. Aquel breve trayecto hasta la furgoneta de Morante fue un paseíllo en miniatura, un tránsito simbólico entre el arte y la memoria. Mientras caminábamos despacio, sentí que se me nublaban los ojos.

—¿Cómo te llamas, hijo? —me preguntó Paula.

—Antonio.

—Muchas gracias, Antonio.

Las lágrimas me empezaron a correr por la cara.

—Gracias a usted, maestro —acerté a decir.

—Hay que ver… con lo que hemos sido.

No hubo más palabras. El silencio de aquel camino pesaba como una plegaria. Morante permanecía callado, atento, entre reverente y ausente. Al llegar a la furgoneta, Paula se sentó en el asiento del copiloto. Me dio de nuevo las gracias y nos despedimos con un apretón de manos. Le repetí lo único que podía decir: «Gracias a usted por todo lo que nos ha dado». Después me despedí también de Morante. Sabía que algo se había sellado para siempre.

Unos años antes, en otoño de 2020, el número once de Minotauro dedicó su eje central a una entrevista con Rafael de Paula, firmada por Antonio Lucas, con retratos de José Aymá. En la portada, Paula nos mira fijamente con esos ojos de quien ha visto lo inefable y ha sido capaz de expresarlo. El titular decía: «Soy el arte del toreo». Ningún torero en la historia ha podido decirlo con tanta verdad, con tanta hondura y sin asomo de impostura.

Hoy, tras su muerte, sentimos que se nos ha apagado el oráculo. En su silencio queda para los restos la voz del arte más puro, ese que no se explica ni se enseña, ese que sólo se transmite por contagio, como una fe, un amor o un temblor. Gracias, maestro, por hacernos creer que torear así —con esa mezcla de misterio, compás y revelación— era posible. Y por recordarnos que, aunque los oráculos callen, el eco de sus palabras seguirán resonando en quienes un día tuvimos la fortuna de escucharlas.

Antonio J. Pradel es director de Minotauro