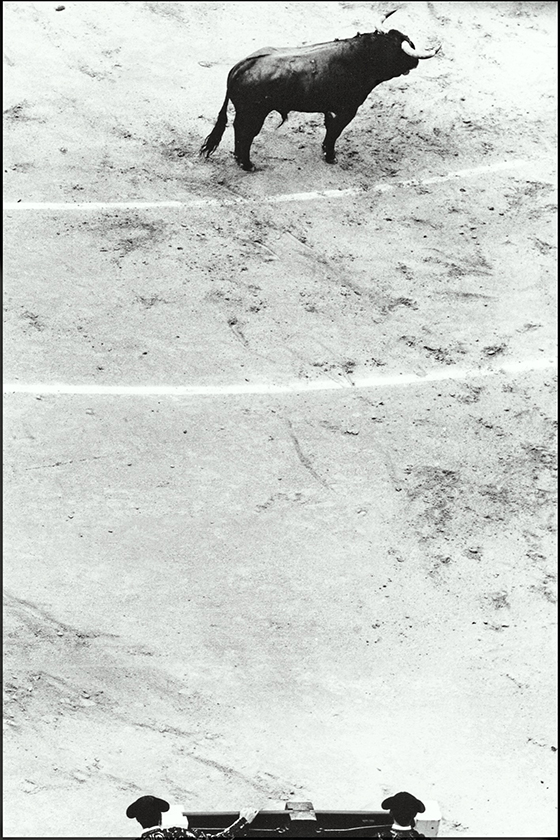

El toreo es un arte de la nostalgia. Y no, quizá no lo sea por su vínculo más obvio, aquel que podría definir la tauromaquia como un arte antiguo, sino por una intimidad, mucho más silente y callada, que es la que se da entre la memoria, la verdad y la tristeza. Como tantas formas artísticas, la tauromaquia parece ampararse en la memoria antes que en la imaginación, y es que todos los gestos heroicos se consagran de alguna manera a sobrevivir en el recuerdo. Los latinos, peritos en tantas cosas, acuñaron la expresión ars memoriae —el arte de la memoria— para referirse al conjunto de técnicas que impedían que nuestros recuerdos sucumbieran en el olvido. Pasados los siglos, y abusando del lenguaje, podríamos jugar con las palabras para subrayar el carácter redundante de la expresión. Todo arte, toda creación, toda poética es necesariamente memorativa por cuanto pacta y asegura una extraordinaria alianza con la memoria. Precisamente por eso Platón quería combatir a los artistas, porque el poeta —creador por excelencia en la antigua Grecia— competía con el filósofo por procurar memorias de apariencia verdadera y brindaba estrategias con las que conjurar el paso del tiempo. De ahí a la inmoralidad hay un paso y no hay promesa más tentadora: sólo el poeta y el héroe se hacían inmunes a la muerte y al olvido. El hecho de que se hayan dado hombres mejores, en el toreo y en la vida, alimenta la posibilidad de que quizá, algún día, podamos volver a ser como éramos entonces.

Hablar de la tauromaquia como una disciplina nostálgica es algo más que referir el vínculo entre el arte de torear y la memoria. El testimonio antiguo, el rumor remoto y la imaginería pretérita resultan inevitables en los círculos taurinos. El toreo se dice por palabra antigua y su tertulia es uno de los pocos contextos en los que la opinión del más viejo sigue ejerciendo una autoridad incontestable. Los que saben hablan y los que ignoran escuchan: es la primera ley de toda pedagogía, aunque hoy cueste defenderlo. Nunca lo diría en público, pero hasta ésta es una de las grandezas del toreo. En un sentido intuitivo, y a pesar de las múltiples trampas que esconde el término, la nostalgia, a falta de concretarse con otros matices, habrá de vindicarse como una forma de tristeza. Así se leía en el primer documento en el que se estampó el término en 1688, una disertación en la que Johannes Hoffer, un joven estudiante de medicina, la definió como una afección de la imaginación o como una forma de melancolía. La nostalgia era el nombre falsamente griego con el que se nombraba la tristeza que sentían los soldados desplazados y que añoraban su casa, su pueblo y su patria. Dicen que fue una enfermedad mortal y no deja de ser sorprendente que aquellos soldados del siglo XVII murieran de nostalgia antes que de miedo. Por eso me gusta imaginar la nostalgia como la tristeza propia de los valientes. Aquellos soldados debían serlo y no sólo a pesar de su tristeza, sino, quién sabe, puede que precisamente gracias a ella.

Desde hace siglos la tristeza ha adquirido formas admirables y es probable que el toreo sea también una de ellas. Muchos lo recodarán, de la nobleza de la melancolía se habló ya en un documento conocido como el Problema XXX, un texto que la tradición quiso imputar a Aristóteles, aunque hoy sabemos que dicha autoría es improbable. Aristotélicos o no, en aquellos fragmentos antiguos se lee que los hombres de genio, excepcionales y proclives a la creación y al arte, solían ser propensos a esta singular forma de tristeza que es la melancolía. Tal vez por ello Cervantes llegó a citar hasta en veinte ocasiones la palabra melancolía en su Quijote. Hay tristezas que matan, que se lo digan a Belmonte. En la fábula cervantina el entristecido caballero, como lo llamara Harold Bloom, vino precisamente a morir de un acceso de melancolía. Recodemos que en su origen hipocrático la tristeza del melancólico, la propia palabra lo signa, se describía como un exceso de bilis negra. El excedente de un humor oscuro y denso que casi parece preludiar la imagen del toreador herido, con la taleguilla abierta y mojada en negro, quién sabe si purgando el exceso de un humor que habrá de ser la causa de todas las tristezas.

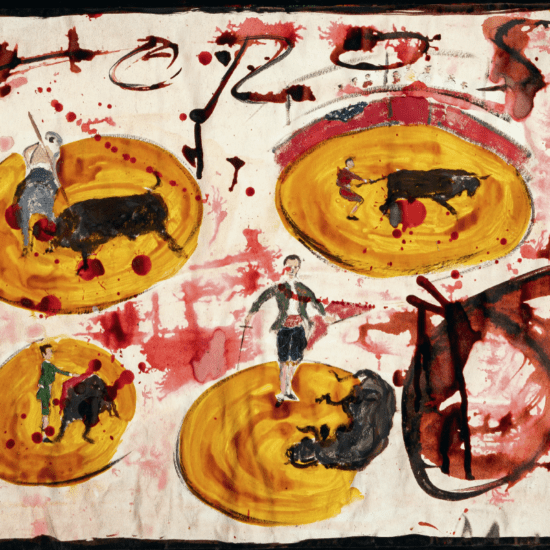

Convendrán conmigo en que la tristeza y la nostalgia se dan de inicio en el toreo como una forma de amenaza. Y no sólo. El poeta dijo que se canta a lo que se pierde, y no conozco a nadie que haya perdido algo valioso y que pueda decirse feliz. Lo que sí creo es que el toreo se parece al cante. Tal vez por eso cueste tanto imaginar a un matador alegre. La felicidad exultante es un recurso ajeno a cualquier sabiduría trágica. Desconozco qué habrán perdido los toreros, aunque se hace obvio a lo que están expuestos: a perderlo todo. Nos está vetado saber qué añoran, cuál es el objeto de su nostalgia y qué persiguen hasta ser capaces de convertir la maldición en gracia, una aflicción en un arte. Quizá, como todos los creadores, el torero sienta la necesidad de enmendar la realidad vigente, de completar lo inmediatamente próximo, de reparar el estado en el que se encuentra el mundo. El artista siempre procura con su creación un suplemento, un apósito con el que sanar y enmendar la realidad y su insuficiencia. El creador subsana una carencia, corrige una imperfección del mundo, satura el espacio y la falta al modo en el que el toreador completa una naturaleza, la suya y la del animal, hasta dar término a aquello que hasta el momento había quedado inacabado.

Habrá quien piense que la juntura entre la nostalgia y el toreo podría desmentirse a partir del propio carácter festivo de la lidia, pero es sólo un espejismo. Es obvio que es en las ferias donde se reúnen las figuras y que contamos por festejos las tardes en las que nos congregamos para admirar a aquellos que son mejores que nosotros. A fin de cuentas hablamos de la Fiesta. Pero esa fiesta no lo es en sentido lúdico, sino en su significado espiritual y religioso con el que se preservan y se custodian los días sin trabajo. El día de fiesta es el día de los santos, la jornada que se consagra al templo, el día que se marca en piedra blanca en el calendario y que debe reservarse de todos los demás afanes. La jácara y la música, la alegría y el superficial divertimento no son más que el contraste que multiplica y ahonda la visibilidad de la noble tristeza que acecha a los toreros.

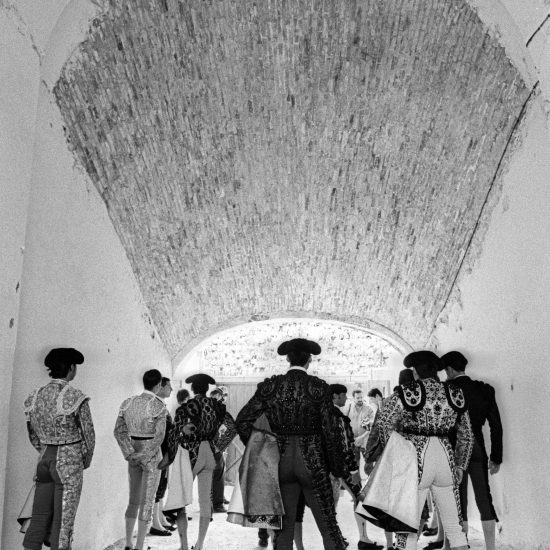

Tal vez por eso el toreo no es un deporte, ni un espectáculo, ni tan siquiera —o no de un modo enteramente inteligible— un ritual o una ceremonia. Sólo un psicópata o un imbécil podría ir a los toros a divertirse. A la plaza se va a aprender, esto es, a ensayar el recuerdo de lo que allí acontezca. A ser testigo de una grave dignidad. «¿Recuerdas aquel toro jabonero, aquel quite, aquella tarde de triunfo o de fracaso?», preguntan siempre los que saben. Pero aquellas memorias y aquella nostalgia nunca podrán referirse a ninguna forma de alegría en sentido estricto. Una vez escuché a un amigo decir que divertirse en los toros es algo tan antinatural como divertirse leyendo a Hegel. Ahora sé que tenía razón. Cuanta más filosofía leo, y cuantas más veces voy a la plaza, más convencido estoy de ello.

El toreo es también un arte de la nostalgia por el modo en que se veneran y se consagran los usos antiguos. Arriesgar la vida es tanto como despreciar el futuro, sobre todo el propio. Pero concedamos, al fin, que un arte sin vanguardia ni futuro es un arte tremendamente generoso, sin afán inaugural ni de ruptura, una creación en la que paradójicamente el valor de la repetición se desvela como un destello, como un signo perdido de lo que nunca vimos y creemos recordar. De ahí que sean tan escasas las revoluciones en el toreo ya que, como buena disciplina homérica, se trata de conquistar lo eterno, no el futuro. Pobres de aquellos que concentran sus afanes en el carpe diem cuando, puestos a pedir, la exhortación verdaderamente ambiciosa sería carpe aeternitatem. Torear es un gesto reverencial al tiempo sido, una señal de duelo por los que nos precedieron. Tal vez por ello el único registro digno de este arte, quisiera pensar uno, es la memoria de los hombres, siempre próxima a la ficción y hasta casi la mentira. Por eso todas las artes se han dirigido admiradas para consagrar lo inmemorial del toreo, para asistir como el ars memoriae al recuerdo humano. Por eso la verdad, cuando no es hija del tiempo, se lleva tan mal con la historia y con la circunstancia presente. Por eso el toreo tanto más vale cuanto más se dice y se hace intempestivo. Hagan la prueba y fíjense. Allí donde se da el encuentro con el toro hay siempre un hombre que está echando de menos.

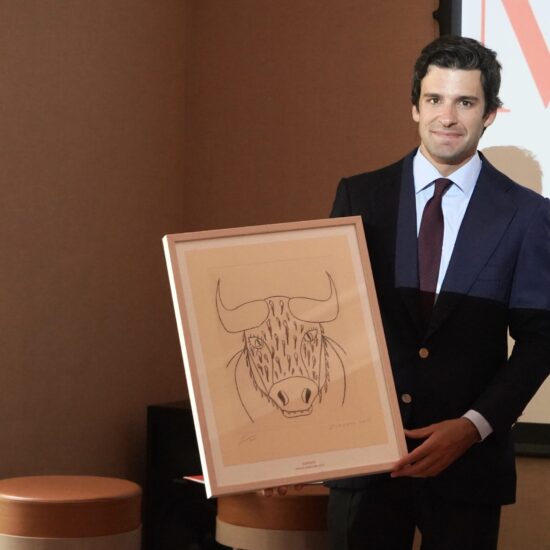

Diego S. Garrocho es autor de Sobre la nostalgia.

TERCER AÑO. NÚMERO OCHO. OTOÑO. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 2019