Tal y como ha llegado hasta nosotros, el rito taurino resultaría incomprensible e incompleto sin el aditamento indispensable del vestido de luces que lucen —nunca mejor dicho— los toreros. Complemento y máscara que deviene parte fundamental del espectáculo, si nos abstraemos de esos otros adefesios que visten los espadas que hacen el paseíllo en esas cursiladas que se han dado en llamar corridas goyescas, picassianas, pinzonianas, magallánicas y demás engendros. Centrándonos en las corridas serias, de un tiempo a esta parte vengo observando que algunos matadores que optan por vestirse con ternos bordados en azabache (o en plata, o en hilo blanco), eligen para la ocasión lucir el chalequillo igualmente bordado. No distinguen estos diestros su condición de matadores luciendo el chalequillo bordado en oro, como se hacía hasta no hace muchos años —véanse, por ejemplo, las fotografías de Rafael de Paula vestido de azabache con el chaleco bordado en oro—. ¿Por qué algunos matadores se visten de subalternos? ¿Acaso ha llegado la lucha de clases a la cúspide del estamento taurino y han decidido igualarse por abajo?

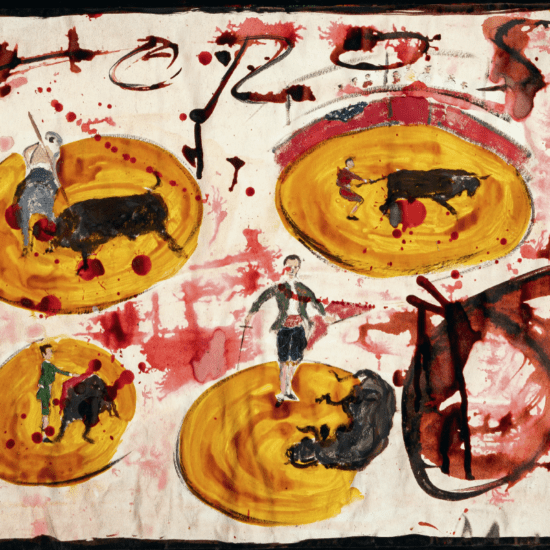

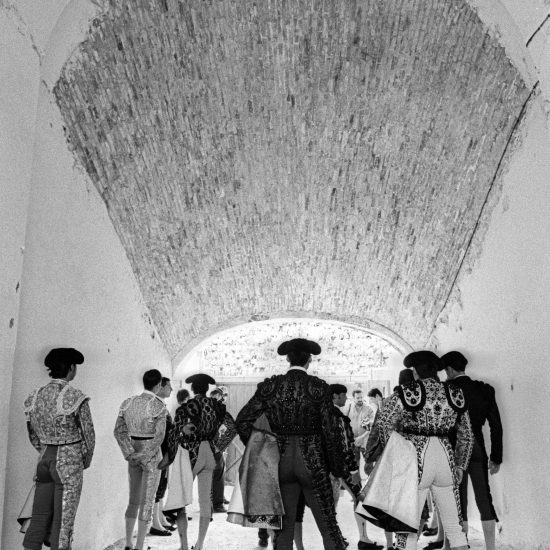

En la ceremonia taurina nada resulta gratuito; cada elemento está perfectamente reglado, pautado y previsto de antemano. Hasta que sale «el de las patas negras», como decía Juncal, y todo lo descompone. Pero en principio poco —o más bien nada— se deja al albur. El elemento azaroso ya lo pone el toro. Las claves para poder comprender lo que sucede en el coso taurino permanecen ocultas para el neófito. ¡Qué fatigoso resulta ir a los toros acompañado de alguien que acude por primera vez a una corrida! Como aficionado, es prácticamente imposible transmitir la pasión por un espectáculo que, para quien no lo conoce previamente, resulta casi siempre tedioso. Por el contrario, el aficionado es capaz de estar atento a detalles que, incluso en una mala tarde, le mantienen entretenido. Al final, en los toros todo se reduce a una cuestión de matiz, teniendo en cuenta que, como señaló el crítico de arte Mario Praz parafraseando a Hemingway, «la atención del verdadero aficionado no repara nunca en la parte desagradable del espectáculo». En cualquier caso, también en los toros el diablo está en los detalles; ese mismo diablo que, según decía el padre de los Gallo, «se te lleva si no haces la cruz» a la hora de entrar a matar.

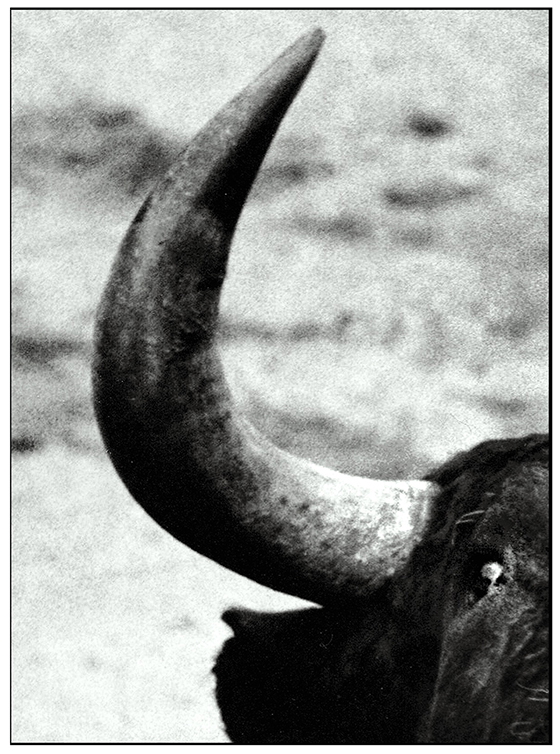

Cuando en el ruedo no sucede nada relevante, me distraigo con cualquier cosa; por ejemplo, con el destello de las lentejuelas de los vestidos de torear. ¿Qué significa una lentejuela de oro que brilla al sol? La respuesta la encontré no hace mucho en un precioso texto de Jean Genet titulado El funambulista, que comienza así: «Una lentejuela de oro es un minúsculo disco de metal dorado, con un agujero. Delgada y ligera, puede flotar en el agua. Algunas veces una o dos quedan pegadas en los rizos de un acróbata». ¡Magistral comienzo! Artes del cuerpo y del riesgo; disciplinas en las que el control mental, el temple, el equilibrio, el saber andar y la superación del miedo resultan imprescindibles para poder llevarlas a cabo con éxito. También durante la corrida algunas lentejuelas quedan enganchadas al pelo del toro; el torero ha tenido que arrimarse asumiendo riesgos más allá de los que resultan evidentes a simple vista en la verificación de su arte.

Esta imagen de la minúscula lentejuela de oro en contraste con la magnitud del espectáculo de una corrida de toros resulta para mí sustancial. Se trata de una cuestión de escala, y en la plaza nuestra atención no deja de divagar entre lo macro y lo micro. En cualquier caso, lo que el vestido de torear representa es la luz, ese elemento tan importante en los toros; la luz del sol como sustancia principal del paisaje de la Fiesta, y la luz del entendimiento que se necesita para torear.

Fue José Bergamín quien, con su habitual perspicacia y aguda inteligencia, relacionó las figuras del torero, el artista de circo (personificado en este caso en el personaje del payaso) y el sacerdote: «Tal vez lo más trágico —escribe Bergamín— de estos luminosos enmascaradores de su propia sombra humana (el sacerdote, el payaso y el torero) es que, real o ficticio, nos quieren engañar escamoteándonos su riesgo vivo, y nos engañan a los ojos con una graciosísima luz que no es suya». En efecto, el torero escamotea su riesgo vivo al velarlo, es decir, al no hacerlo explícito frente al toro. Riesgo vivo, es decir, riesgo real y evidente, palpable, riesgo que el torero debe ocultar gracias al arte de torear. Las luces de su vestido no deberían hacernos olvidar que la luz verdaderamente importante para un torero es siempre la del entendimiento. Sin embargo, muchas veces no podemos sustraernos al gracioso encanto de esas luces que cabrillean por el ruedo. ¿Percibirá el toro esos mismos destellos luminosos cuando tiene al torero delante? No lo podemos saber; lo que sí sabemos con certeza es que el torero se viste de luces para encarar la muerte y pasarla desapercibido con gracia.

La gracia reside, justamente, en esa capacidad para enfrentarse a la muerte y burlarla con total naturalidad. Naturalidad paradójica, claro está, si tenemos en cuenta que el rito taurino implica toda una parafernalia extraordinariamente artificiosa y bizarra, como sucede en las celebraciones religiosas. «Incluso los trajes de los toreros —escribe Mario Praz en una imagen deslumbrante— recuerdan la sensualidad bizantina de las ornamentaciones eclesiásticas».

Si pensamos en el arte de torear a partir del elemento más llamativo a simple vista, el traje de luces, enseguida nos damos cuenta de que esta indumentaria parece en principio bastante incómoda e inadecuada para llevar a cabo la actividad para la que se supone que está diseñada y confeccionada. Del torero —como ocurre con el oficiante de cualquier ceremonia—, esperamos que, por lo menos, se abstenga de todo esfuerzo inútil; el toreo debe surgir sin esfuerzo aparente. Los espadas que se desabrochan el chaleco, o que se aflojan el nudo del corbatín, o que se descalzan a las primeras de cambio sin que el ruedo presente un mal estado, están evidenciando con estas actitudes grotescas que no se sienten cómodos dentro de lo que debería ser su segunda piel. Este repertorio de gestos siempre fue muy aplaudido en los tendidos de sol, donde el público tiende a identificarse con el torero que, frente al toro, parece siempre que está trabajando. Pero ni oficiar misa ni torear pueden ser consideradas nunca como actividades equivalentes a un trabajo.

El Tato, aficionado impenitente y desclasado.

TERCER AÑO. NÚMERO OCHO. OTOÑO. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 2019