Se nos ha intentado convencer de que el toreo es un arte mecánico, eléctrico, repetitivo, donde la ligazón, aunque sea sin estructuración de faena alguna, es un valor casi absoluto. Toreo de cadena de montaje. Toreo donde las facilidades dadas a la embestida del toro superan con mucho al extraordinario esfuerzo de hacer que el toro vaya por donde no quiere ir (Domingo Ortega), el salir a poder con el toro y después todo lo que ustedes quieran (Gregorio Corrochano), el tener un misterio que decir y decirlo (Rafael el Gallo), o a la sublime creación artística.

El toreo se ha convertido en un oficio mecánico de repetitividad sin cuento. Pero en esa repetitividad, precisamente, reside en buena medida su fracaso. El toreo repetitivo, constante, prácticamente uniformado en un oficio bien aprendido, carece de alma, no nos hiere el corazón, ni el entendimiento. Provoca en los públicos esa misma respuesta mecánica, obsesiva por el aplauso fácil e inconsciente. Un trincherazo, u otro del desprecio, unas manoletinas o bernardinas, ejecutadas como sean, generan ovaciones abstrusas, aunque sean lances eléctricos, sin alma, sin temple, sin profundidad y aun tratándose de medios pases. Y no les cuento las tandas ligadas, al estilo noria, con el sempiterno pasito atrás, para dejar transcurrir el viaje del toro sin molestarle en demasía, y ligarlos, sin solución de continuidad, esto es, sin remate alguno, con el siguiente, situado el espada en la misma oreja o costillar de su supuesto oponente.

Los ejemplos son bien palpables. Ese toreo ha llevado a la tauromaquia actual a un punto, quizá, de no retorno. El toreo, en suma, no es ese oficio de dar pases de cualquier manera (como dice la Tauromaquia de Mazzantini, de José Cortés, en 1896), con ligazón aparente y con largas pausas entre series (perdida la unidad temporal y espacial defendida por S. M. El Viti, en el libro de Sureda). Y algunos, a eso, lo llaman arte, y así lo defienden los corifeos de turno.

No; el toreo es algo que nace de la propia esencia del ser humano. De su esfuerzo por superar las dificultades de su intrínseca debilidad, de superarse a sí mismo, a través del atrevimiento por conseguir domeñar, dominar, sujetar, una naturaleza indómita y brutal. De hacerlo, ante todo, con el valor y la inteligencia que en él se precisan, valores inequívocamente humanos, canalizados a través de una técnica quizá aprendida, quizá intuida, donde la estética hoy juega un papel fundamental. Lo juega, precisamente, porque aquella brutalidad ha sido ya sometida a prácticas de domesticación y adecuación. El toro, en gran medida, ha perdido aquella fiereza, aquella imprevisibilidad, aquella violenta arrancada indómita. Sale ya sometido en la mayor parte de las plazas, y ni aun siquiera es necesario picarlo para moderar sus fuerzas o sus acometidas. Es un triste colaborador en tantas ocasiones. La estética, pues, se ha hecho imprescindible en la mayor parte de los casos, para que la corrida aun nos genere esas emociones ancestrales, que antes se lograban a través de los ojos y el comportamiento de la fiera.

Quizá sea un proceso degenerativo natural, como le sucede al propio ser humano. Pero lo que no podemos admitir, sea una u otra tauromaquia la que haya de ponerse en juego, es la mecanización del toreo, su vulgarización, la falta de alma, la irresponsable pérdida del deber con la liturgia, con el rito sacrificial que conlleva, con la llama que nos prende el corazón.

Por eso nos conmueven los toreros que saben expresarse en esa liturgia de una forma, no tanto original, como clásica, no tanto mecánica, como natural y espontánea, surgida de su propia entraña, de su capacidad de improvisación, del etéreo aleteo de sus frágiles telas. Un arte etéreo, pero con una profundidad abismal. Porque respetan la misma esencia del espectáculo, de su antropológica razón de ser.

La estética tampoco debe llevar a una impostura postural, valga la aparente contradicción, donde el posado prevalezca sobre la naturalidad, donde las formas se impongan al fondo. Ese esteticismo barato, vulgarización del arte, que vale tanto en la pintura de paisajes montañosos alpinos, como en tanta literatura contemporánea, como en el toreo que supuestamente derrama esencias. Desengañémonos, el verdadero arte sólo es comprensible para un puñado de iniciados, para los que se acercan con mirada crítica, nacida del conocimiento, a la creación, los que se detienen a pensar, a meditar, a cavilar sobre lo que perciben sus sentidos. La masa pasa por delante de un cuadro de Manet y debe decir que es una obra magistral, sin detenerse a analizar su pincelada, su composición, su tenue combinación de colores, su cromatismo, su perspectiva o la luz que lo inunda. Lo aplaude y basta. Lo mismo pasa con el toreo. De ahí esos bieeeeeeen, diarios, constantes, cantados desde los medios de radiodifusión, que nada nos aclaran y engañan a los públicos más inocentes. Si todo está bien, o muy bien, cómo calibrar el valor de lo realizado; vamos camino del fracaso escolar y la inteligencia artificial, ya me entienden.

El toreo, claro reflejo de la vida misma, requiere de alma, de trascendencia, de grandeza. En lo épico primero, y en lo estético después. Escribo estas líneas cuando ha terminado el largo ciclo isidril 2025, con casi 30 festejos, palabra que va marcando la liturgia postmoderna de la corrida de toros. En esta fiesta hay más de consumo que de introspección. Y si los «vivas a España» comienzan en el segundo toro… ya se imaginan ustedes el consumo.

He podido ver absolutamente todos sus festejos —excepción hecha de los de rejones, otro tipo de espectáculo para otro tipo de gentes—, y sólo me han dejado huella las faenas de un escaso número de diestros, Morante, Fortes y Uceda a la cabeza. Me ha admirado, acongojado, el valor o el mérito de varios otros, minusvalorados por mor de una estética imposible, frente a toros serios, complicados, duros, encastados, de aquellos que ya apenas se ven, y se desprecian por los corifeos plumíferos o del micrófono: Víctor Hernández, Gómez del Pilar, Juan de Castilla y alguno más.

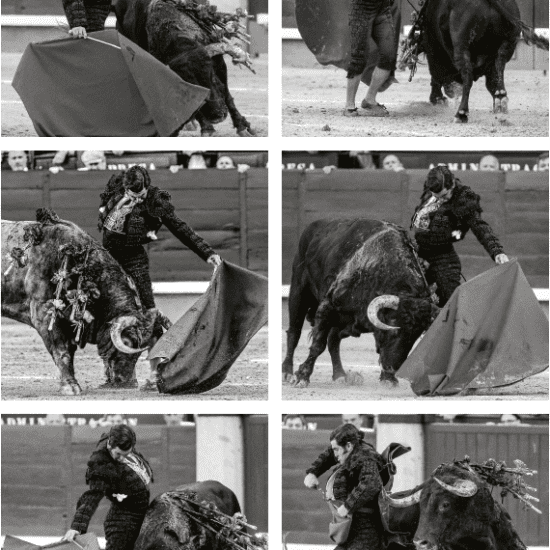

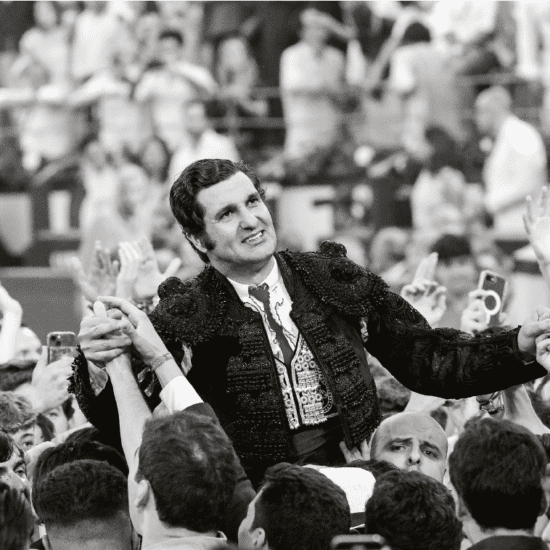

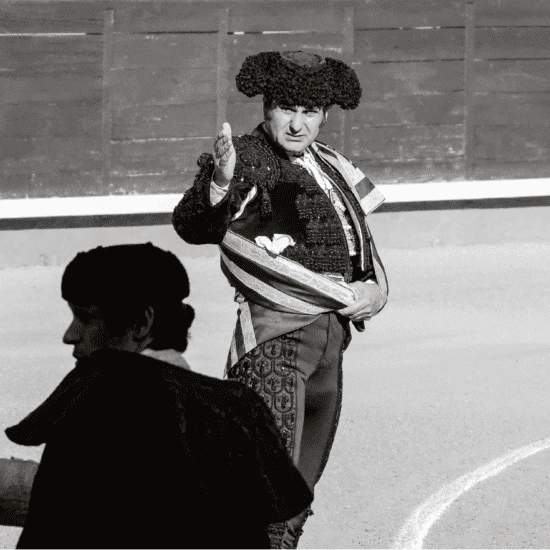

Pocos toreros hay, quizá, que comprendan la intrínseca profundidad del arte como José Antonio, el de la Puebla. Morante, para que vamos a negarlo, es un torero único, irrepetible, inconmensurable, a veces patético. Nunca indiferente. Morante es un gran creador, que ha basado su tauromaquia no sólo en esa naturalidad que nos deja perplejos cada tarde, sino en el estudio consciente de su evolución a través de los tiempos. Lejos de amanerarse, se aferra cada vez más a la naturalidad. Esa naturalidad única —por ahora en el escalafón—, como quien no hace nada, con la sencillez y profundidad de quien cree en el arte y se entrega a él, porque en ese momento no hay nada más —no «nada» más importante, sino la nada en derredor de la creación artística—. E incluso en alguno de sus cuatro toros se tiró a matar, que ya es decir.

La faena del 28 de mayo tuvo rotundidad, quizá no exenta de momentos más livianos, pero el inicio fue orteguiano ¡qué ayudados por bajo!, ¡cómo acompañaba el gesto corporal al pase!, y luego se fue desarrollando con la templanza, la colocación —perfecta en las fases finales—, los detalles estéticos que nos recordaron al clasicismo de la edad áurea, o incluso a su llorado Pepín Martín Vázquez. Estéticamente Morante no para —quizá no de innovar, porque es difícil hacerlo tras tres siglos de arte— de recuperar en escena gestos y modos de otros tiempos: las verónicas rematadas por la hombrera, los kikirikís gallistas, los andares y ayudados orteguistas o bienvenidistas, la naturalidad de Pepín teñida siempre de alegría… Todo, en fin, nos recuerda que la tauromaquia es eterna. Todo, aunque estudiado, sucede dentro de un entorno de perfecta naturalidad; no hay detalle forzado; el molinete obligado por la arrancada del toro, belmontiano también, es la lógica de la razón y de la lidia; era lo que había que hacer y flota en el albero como algo intrínseco al momento, con la sencillez de quien sabe que eso es lo que ha de venir en ese instante preciso. ¡Qué capacidad de creación!

El público de hoy no está preparado para esto; lo está para los naturales y derechazos sin fin, para los giros en la cara alternando de pitón, para los cambiados por la espalda en los medios, arrucinas, pedresinas y otras lamentables «-inas» propias del destoreo contemporáneo, para los saltos de la rana, incluso. Nadie le ha explicado estas cosas ni sabe apreciar lo bueno de ellas, de recuperar una estética pretérita. Vive en el limbo taurómaco de la cantidad y poca calidad. Tan acostumbrados están al plástico de las botellas de agua, que un búcaro no les dice nada y lo desprecian por arcaico. ¡Qué lástima! Nadie les ha explicado, a través de la imagen parlante televisiva, que lo importante es sólo lo realizado en veinte muletazos, cuando el toro conserva —en términos hoy fuera de uso— sus pies y sus facultades (Marcial Lalanda dixit), y no cuando tras mil lances atontadores el toro se encuentra ya mareado y exhausto —y aunque las palabras sean mías, el comentario es de José Bergamín—. Morante es un estudioso de la tauromaquia, y lo reconoce para escándalo de los que se acercan al espectáculo, con el paupérrimo bagaje intelectual de ver la televisión. ¡Un estudioso!, ¡Dios mío, qué petardo!

A Morante la tauromaquia le interesa en sí misma; intenta —como hiciera Esplá en su día— devolvernos suertes caídas en el olvido, recuperar formas estéticas en desuso por la pereza de los tiempos, hacer ver que el arte del toreo es mucho más rico que la cantidad de lances con una u otra mano. Que el cuerpo es parte fundamental del pase —que debe acompañar, marcar y dar profundidad al mismo—, que debe cargarse —y no lo contrario— la suerte, citar con la muleta planchada por delante, llevarse al toro en redondo, hacia atrás y no despedirlo hacia el más allá, que existen otros recursos para resolver problemas —los kikirikís gallistas que le hemos visto—, que los lances tienen su cite, su desarrollo y su remate, y que esas otras formas y soluciones pueden tener una estética increíble. Incluso con sus chicuelinas, llevando embebido al toro, se distingue del común de los mortales; codo de entrada por alto —como Camino—, cogiéndolo por delante y llevándoselo atrás, no simplemente dejándolo pasar —que eso no es torear— en un recorte vulgar.

En este último San Isidro, el capote y la muleta de Morante se alzaron al cielo, volaron, y a su aire, al rebufo de su aleteo grácil y rotundo, arrastraron a sus compañeros de terna. Ahí quedó la creación, con la consiguiente estupefacción del público. Fue tan grande la obra, que desbordó al público concurrente y en la faena al primer toro de su primera tarde ni siquiera le invitaron a dar una mísera vuelta al ruedo después de una exigua petición. Petición otrora mayoritaria que tantas veces se repite con los mil pegapases que vienen sosteniendo el sistema.

Triste paradoja de los tiempos que corren, desde luego: las plazas se llenan, pero cada día hay menos afición. La oreja… y qué más dan las orejas; al diantre con ellas. Habíamos visto retazos de un arte eterno; y volvimos hablando de toros a casa durante más de una semana.

Rafael Cabrera Bonet es presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos