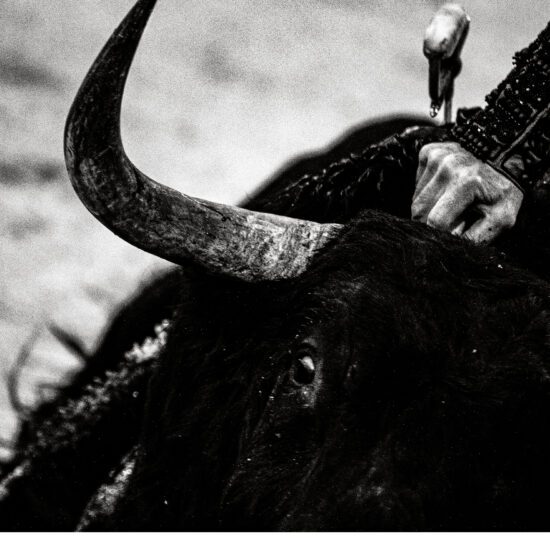

EN UN INTERROGATORIO de policía, cuando te percatas de que la bofetada está a punto de llegar, sonora y seca, sabes que tu corbata te va a salvar de la paliza anunciada. El caso es que esa simple prenda de tela impresiona incluso al más estúpido de los policías. Por lo general no se abofeta a un hombre que lleva corbata y que además se ha afeitado por la mañana. Antonio Ordóñez me contó alguna vez que en el callejón de una corrida de Ronda interpeló airado a dos de sus conocidos porque no llevaban corbata. Él se iba a encerrar con dos toros y ellos, después de una alegre paella bien regada, se atrevían a presentarse en el burladero fumándose un puro, osaban pisar ese pasillo, esa frontera entre la vida y la muerte, sin corbata. Recuerdo que estábamos hablando de los años sesenta cuando Antonio Ordóñez me contó esa anécdota, en apariencia sin importancia, pero de gran calado para él y para mí, con aquel aire socarrón, sonriéndose de aquel enfado que a la distancia de los años aún no se le había olvidado. A los dos conocidos del matador les escoció, pero jamás se dieron cuenta de esa línea roja que marca la arena y el burladero. No se enteraron o quitaron importancia a la ínfima frontera que divide el peligro del confort, al ténue límite que separa el festejo de la muerte. Se olvidaron de que lo único que verdaderamente cuenta es la ceremonia. Mi desaparecido amigo Paddy Gómez-Acebo, que sí conocía la corbata y la chaqueta, que había asistido a tantas corridas, sabía que el brindis de un torero al público es una cosa seria a pesar de las sandeces y de la retórica que presenciamos todas las tardes en ese momento, como por ejemplo mirar al cielo o coger un puñado de arena robado en el mar de las desgracias.

En cuanto barruntaba que el matador iba a brindar su toro, Paddy Gómez-Acebo se ponía de pie y erecto y firme hacía inevitablemente una inclinación de cabeza, uniendo su cuello al mentón, una reverencia de respeto y consideración. Siempre lo vi haciendo el mismo gesto porque, en aquellos tiempos de desprecio que le tocó vivir, era el único en toda la plaza que respondía al respeto que merecía el brindis de un torero que sabe que se va a jugar la vida; y que al anuncio del próximo asalto, como a los boxeadores, le van a quitar el taburete, lo único que le queda, mientras sus segundos le empujan al centro del ring. Y si Baudelaire, gran adepto a la corbata negra, hubiera presenciado la escena del callejón podría haber visto cómo alrededor del cuello de la camisa, alto y cruelmente almidonado, se ceñía una cinta negra que caía sobre el pecho del torero. Y se hubiera dado cuenta también de que un público con corbata enardecido y puesto en pie aplaudiría el cadáver de un toro con las orejas cortadas. Pero no hubiera podido presenciar una escena secreta: la que se sitúa dos horas antes del comienzo de la corrida, en la penumbra de una habitación de hotel llena de pertrechos de torear y de imágenes pías, cuando el mozo de estoques ayuda a vestir el traje preparado con dedicación al matador, que señalará con una mirada una corbata elegida entre varias, esa corbata negra que le oprimirá el cuello y que bajará hasta el pecho, donde las cornadas hacen más daño.

Eduardo Arroyo es pintor.

NÚMERO UNO. FERIAS. MAYO – AGOSTO, 2017.