LA EXISTENCIA DE ANTONIO CHENEL fue una conjugación de muchas vidas juntas que se podrían resumir en un póquer ya sabido: torear, fumar, beber, amar, si acaso huir (su forma de quedarse). Torero lento de liturgias repentinas. Hombre acondicionado para la madrugada y su peligro hermoso. No era uno de aquellos diestros de pantorrilla alada, sino lento, solemne, con un aire encendido en las muñecas y una suerte de misterio alojado en la mano izquierda. Si se instaló en la gloria varias veces fue lañándose previamente el esqueleto de fracasos, de roturas, de averías. Así en los huesos como en la biografía. No probó la leche hasta los 14 años. Sus momentos solares los sabemos: 1965 y agosto, con un toro de Félix Cameno; el ensababao de Osborne en Madrid, en el 66; las faenas a Cantinero, Carazul y Danzarín en los ochenta. Antonio Chenel resurgió por penúltima vez de sí mismo en los mismos años en que la Movida estrenaba su largo luto.

La infancia de arrapiezo pobre que recogía colillas para vender la picadura. La adolescencia en la Plaza de Las Ventas, con un padre monosabio y un cuñado mayoral en los corrales, donde se aupaba para arrancarle a Manolete los alamares. Los días difíciles de pintor de paredes, de mozo de carbonería, de botones en un hotel de media estrella. Las novilladas de hambre. La confirmación de la alternativa en 1953, con Rafael Ortega de padrino, de quien extrajo buena parte de su tronco de empaque. Y luego está el otro Antonio Chenel (¿o será el mismo?) en medio de un cotarro de serenos y regadores de asfalto. El gato de las timbas, el batuta de las noches en Chicote. El furtivo de un Madrid de boniato, forúnculos y chancros. La lentejuela en la risa recostada de Ava Gadner. Las noches en alcobas de una noche. En burdeles de horas lisas con botijo en la cocina y ceniceros sucios.

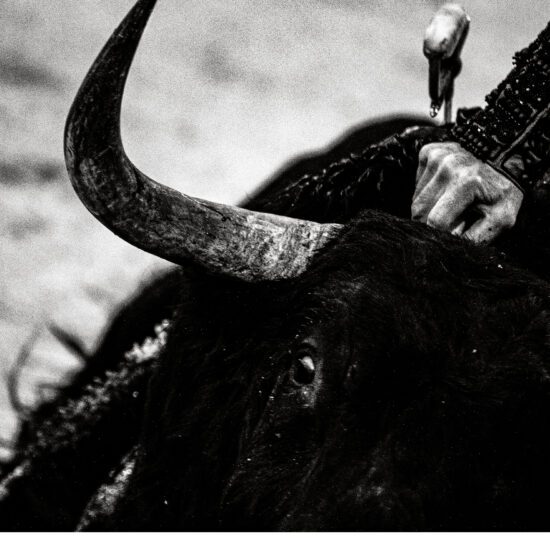

Antonio Chenel conquistó la propia libertad arrojándose de todos los aleros. Y no sé si toreaba antes que nada o toreaba después de haber agotado el tema de la vida. Pocos toreros han sido tan toreros fracasando mejor. Pocos han alcanzado la soberana verdad de lo añejo con la muleta adelantada, fijando el sitio, invocando el temple. Luego el pecho por delante, pasándose al bicho por el enfisema. El gusto de los recortes. Las trincheras a dos manos. El compás abierto. Tan limpio el aire de su expresión que por momentos podría rehacer la capa de ozono. Antonio Chenel toreaba adentrándose en sí mismo mientras decodificaba el morse de cada toro, su leña y su seda.

Ceñido en trajes de tono claro (rosa palo, lila, verde), sabía que nunca se descompone la figura. Antes es preferible pasar por el calabozo. Tampoco fue un torero monocorde de cartelón, sino un imprevisible que en cualquier momento desplegaba dictámenes furibundos. Principalmente, la pureza: esa forma de entender la estética sin desintegrar la técnica precisa para remachar cada faena. Así entraba y salía de las ferias, de la memoria, de la afición. Capaz de lo sublime y de enchufarse después a cualquier tragaperras de taberna con un maratón de calderilla en la mano con la que esa misma tarde había sometido a una bestia de 500 kilos, cuajando tandas en estado de gracia con los ojos llenos de melancolía y el belfo clavado en el esternón para la media verónica.

Dicen que no pretendió el dinero ni la gloria. Lo parieron en 1932, cuando ser pobre en España era un cultivo muy extendido. Él se ha limitó a torear, a perder y a gozar. A proclamar su condición de cimarrón sin armar ruido. A no asumir más protocolo que el de un hedonismo bien acondicionado entre el deseo y el vicio. Hubo noches en que llevó buenas cartas, entonces envidaba y rezaba. Otras no supo retirarse a tiempo, para qué. En aquella mirada escéptica y algo pasiva palpitaba una ambición estética de primer orden. No pensó nunca en ahorrar para la vejez. También eso marcó su distinción. No pidió más amnistía que la de volver a anunciarse en los carteles cuando del bolsillo le asomaba un acreedor pegajoso con mandíbula de tiburón y tres filas de dientes. Sólo verlo hacer el paseíllo justificaba algunas tardes de tedio. No era un triunfador a plazo fijo, ni de esos que anuncian colonias con el torso desnudo. Su mística era la del profundo pesimismo. Tipo callado, de frases cortas y garganta en humo. Tocado en lo alto por un mechón blanquísimo. Fatigado de excesos. Dotado de enigma. Capaz de diluir la figura en una docena de tardes que no fueron verdad ni mentira, sino capítulos de tauromaquia. Antonio Chenel, Antoñete, en medio del gran naufragio, es exactamente eso que veis: el último eslabón de la pureza o el sol de la derrota de sí mismo.