LA PRIMERA VOLUNTAD de mi padre al salir de la cárcel franquista y regresar a Segovia fue ir a los toros. Con el tiempo lo entendí. Era una buena manera de reafi rmar la resistencia. Acudir de modo natural a la plaza; ejercer, espontáneo, de ciudadano festivo. Entonar un decíamos ayer a cuenta de un torero, pongamos que Belmonte. Me lo contaba, siendo niño, sin darle más importancia, al pasar junto al viejo redondel en las escapadas a La Granja cuando salía de trabajar en las tardes del verano. Entre el Espolón y Chamberí, en los límites de la ciudad, llevaba plantada la arena desde principios del siglo XIX. Edifi cio chato pero apuesto, de mampostería con esbozos sueltos de arcos románicos mudéjares; de esta plaza dijo Montherlant, en sus Bestiarios, “parece un circo romano, pero está dominada por la chimenea de una fábrica”. Y allí seguía la chimenea, casi invisible para los locales, asimilada a un paisaje del que brotaban historias sin fi n, en las que siempre aparecía Sansón, el subalterno segoviano de fortuna que le colaba en las corridas, a sus hombros; y le hizo descubrir el callejón, el arco iris de oficiantes que lo pueblan y ver un día a Belmonte en carne y hueso.

De vuelta a casa elegíamos el camino paralelo por el pie de monte que atravesando la mata de Robledo desemboca en la dehesa de reses bravas de Domingo Ortega. En este punto empezaba a tararear el estribillo del pasodoble dedicado a este torero para, de seguido, sobre la amistad de toreros e intelectuales, como la de este Ortega con el otro, con el filósofo, o como la de Belmonte con Marañón y Pérez de Ayala. Precisamente esta terna, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, recibidos por Machado, dieron un mótin en el Teatro Juan Bravo el 14 de febrero de 1931 para presentar a toda España su Agrupación al Servicio de la República. En el que no faltó Belmonte. “Vuestro abuelo Eduardo estuvo en aquel acto, y llegó a casa entusiasmado”, nos decía.

Por todo ello me sentí tan conmovido cuando, con el tiempo, descubrí a Chaves Nogales, sus ilusiones por la primavera del 31, su lucidez y firmeza frente a “los enemigos de la República” y su novela sobre la vida de Belmonte. Lo sentí familiar de inmediato. Tanto que no quise despedirme de mis dos años de Londres sin buscar su tumba anónima en el cementerio de North Sheen y ponerle unas flores con los colores de aquella primavera.

Viene a cuento Chaves Nogales porque en esa biografía que al alimón borda con Belmonte se despliegan, a mi juicio, las claves para entender los desafíos a los que hoy se enfrenta la fi esta de los toros. En primer lugar, la banalidad del público taurino. No es algo nuevo, siempre ha estado ahí. Cuando no era más que un chaval de la Plaza del Altozano, Belmonte ya repudiaba del tipo clásico de mocito torero; se declaró al margen de la torería oficial y formó esa cuadrilla de anarquistas locos, que recuerdan a los detectives salvajes de Bolaños, con los que practicaba el toreo campero en la Tablada, sin aguantar la presencia de la muchedumbre endomingada. Reprochaba a ésta su ligereza no valorando la continuidad de las carreras, exagerando la severidad unos días y los aplausos otros, entregándose al morbo de calcular los dineros de los toreros, de manera que una buena mañana esa muchedumbre se levantaba con el pie cambiado y empezaba a rumiar con que la estrella le roba con tanto como gana y tan poco como arriesga. Así les sucedió a Joselito y Belmonte en la temporada de 1920. En la corrida de San Isidro de ese año, compartida con Sánchez Mejías, se vieron acorralados en el patio de caballos por unos energúmenos que les gritaban ¡ladrones!, ¡estafadores! Les creían impunes en su toreo, y se dolían del dinero que ganaban a costa suya. Es la otra cara de la misma moneda de la banalidad antitaurina que infravalora el riesgo para el torero y le considera un carnicero a fuer de impune.

Aquel escrache Belmonte se lo tomó con filosofía. Pero Joselito se hundió en la amargura, rompió el contrato para la corrida del día siguiente y se fue a torear a Talavera de la Reina, donde lo mató Bailador. Un latido profundo les diferenciaba. Mientras Belmonte llevaba toda su carrera evitando prodigarse en los ambientes taurinos, cultivando su relación con la bohemia y con los intelectuales, Joselito no salió de esos entornos, “carecía de la humanidad y la honda comprensión que da la lucha con un medio hostil y el choque con los que no piensan como nosotros”, dejó dicho su rival y amigo. He ahí unas cuantas claves más.

La banalidad del público taurino es, en efecto, uno de los hilos conductores del relato de Chaves y Belmonte.

Esa banalidad es la que deslegitima a la Fiesta, la que descarta la redención de su realidad hiriente. Es la que impide que germine lo sublime. Y sin esa simbiosis no hay nada. Esa banalidad es la que me echó de los toros hace tres lustros. A ellos llegué de la mano de mi padre, de una manera templada. Me llevó a los trece años a aquella plaza de Segovia de tantos recuerdos y me dio las explicaciones justas para que disfrutara de la corrida y para que iniciara a partir de ese momento, si así quisiera, mi descubrimiento de lo anecdótico y de lo sustancial de la Fiesta. De aquel día saqué sensaciones contradictorias entre la consciencia del sufrimiento del toro, la magia del arte taurino y la embriaguez del ambiente. Seguramente es lo que experimentaría cualquier chaval en esas circunstancias. Poco a poco fue cuajando la afición, de manera natural, con algunos hitos decisivos, como esa tarde de primero de junio del 82, en casa, estudiando con desgana para la selectividad, en la que me encontré en la tele la corrida de los victorinos con Palomar, Ruiz Miguel y Esplá. A partir de ese momento Esplá fue mi torero. Pasarían volando los años de ferias, mazzantinis y leos, para experimentar una segunda y definitiva epifanía con José Tomás en la temporada del 97.

Siguiendo a José Tomas, y pese a no descender un ápice mi admiración por él, empecé a sentir cómo internamente subía y subía la frecuencia de esa percepción latente del sufrimiento del toro, a la par que se intensificaba, hasta lo insoportable, la sensación de banalidad a mi alrededor. Acudían a mi mente las estampas de cazurrería y el sanchopancismo de las que hablaba Belmonte, orgulloso de haber aguantado el tipo frente a ellos. Y las de inconsciencia y crueldad o de desinteresados tripones de los que hablaba Montherlant. ¿Qué comunión puede haber entre este personal y aquel aire suave de pausados giros al que cantó Rubén? Oscilando así las vibraciones de ese ecualizador interno –sentimental, racional, estético– en torno a los toros, cuando José Tomás decidió su retirada de los ruedos me convencí de acompañarle anónimamente.

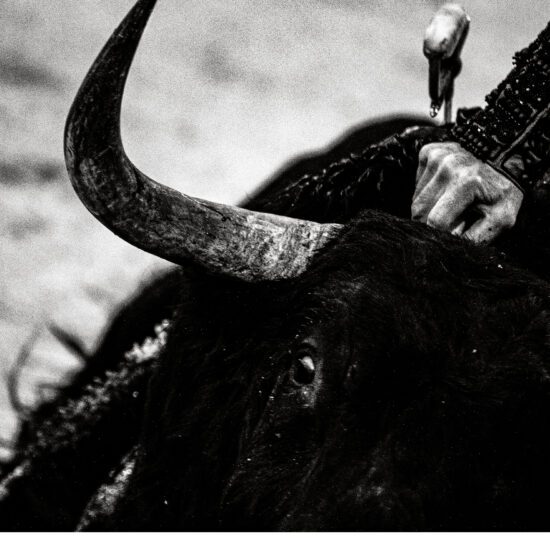

Belmonte le hablaba a Chaves de “angustia sublime” para expresar la paradoja, la dicotomía de los toros. Es esta naturaleza conflictiva la que ha de asumirse para la comprensión mutua. El torero de Triana lo hacía. Por eso cuando el miedo venía buscarle en las horas previas a la corrida mantenía con él un diálogo que él llama incoherente, como por hacerse perdonar, pero que en realidad es fruto de la hiperlucidez que inyecta la adrenalina. El miedo le da motivos racionales para no ir a la plaza a jugarse la vida. “Dentro de unos años, a lo mejor, no hay ni aficionados a los toros, ni siquiera toros. ¿Estas seguro de que las generaciones venideras tendrán en alguna estima el valor de los toreros?, ¿quién te dice que algún día no han de ser abolidas las corridas de toros y desdeñada la memoria de sus héroes? Precisamente los gobiernos socialistas…

Las dudas, las contradicciones siempre han estado ahí. Que nadie busque posiciones de una pieza. La banalidad taurina se parece demasiado a la banalidad antitaurina. Salvemos a la tradición de los tradicionalistas (que diría Machado, por boca de Mairena) y a la moral de los moralista, añadamos nosotros. A las dos les falta humanidad “y esa honda comprensión que da la lucha con un medio hostil y el choque con los que no piensan como nosotros”. Es del todo comprensible que en esa dicotomía, a lo largo de la historia, los papas de Roma, la Ilustración volteriana, Carlos III, Jovellanos, Isabel la Católica hayan querido en algún momento abolir el toreo con muerte. Lo escandaloso hubiera sido lo contrario. Como escandaloso ha sido y es el uso históricamente dado al panem et circenses. Pero entre ambas tendencias el miedo de Belmonte acierta a identificar el signo de los nuevos tiempos, las ideas que siempre han estado ahí, y que ahora, sin la influencia de un ambiente universal torero, cobran carta de naturaleza porque conectan con una dimensión natural, espontanea de compasión ante el espectáculo del sufrimiento animal.

Habiéndome despedido de los toros hace tres lustros no pienso tanto en cuál puede ser su futuro, aunque no me cabe duda que la querencia apunta a la geografía variable francesa al compás de una afición culta. Lo que profundamente me preocupa es que la banalidad de unos y otros confirmen los peores augurios del miedo de Belmonte y que acabe siendo desdeñada la memoria de los héroes, la memoria del propio Belmonte; porque su memoria es la memoria de mi padre, de mi amigo Julio Michel, de Manuel Chaves Nogales; es la memoria de España. Porque, como dejó dicho Machado, “en vano ayer engendrará un mañana vacío”.

ANTONIO LUCIO es jurista y experto en sostenibilidad.

NÚMERO DOS. OTOÑO. SEPTIEMBRE – DICIEMBRE. 2017